建築設計プラットフォーム

第7回 日影図を作成する

~日影規制コマンドの説明①~

【概要】

i-ARMでは3次元のモデルから日影図を作成することができます。

日影計算専門のソフトとは違い、日影計算と建物形状の調整を連続して行うことができるのも大きな魅力です。

今回は日影計算から日影図の出力までの流れをシンプルなモデルを使ってご紹介します。

【予備知識】

建築基準法に定められた日影規制については下記ページで解説しています。

【操作】

①サンプルファイルを開く

プログラムのインストールフォルダ(例:C:\Program Files\i-ARM)配下のSamples\tuto-law\02-集団規定\04-用途地域の入力.armzを開きます。

<サンプルデータ内容>

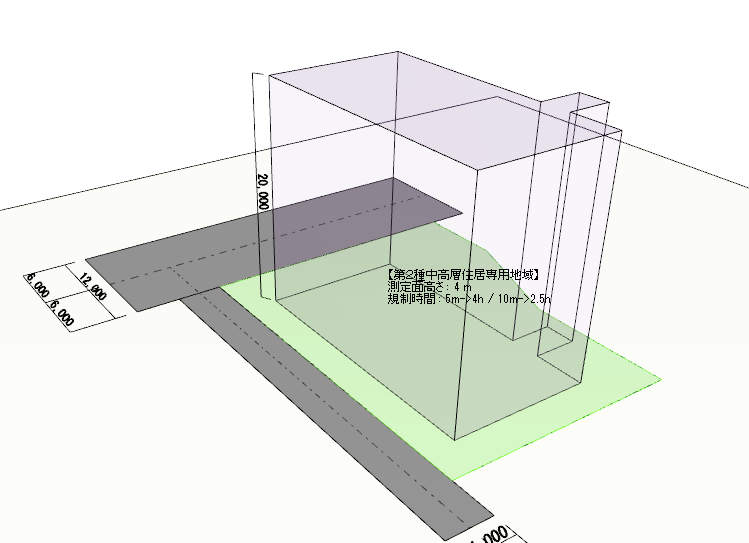

敷地:敷地形状(高さ:測定面高さ算出用)

用途地域:日影規制の日影時間、平均地盤面からの測定面高さ

マス: 計算対象となる建物外形

※計算対象のオブジェクトならマス以外でもOKです。

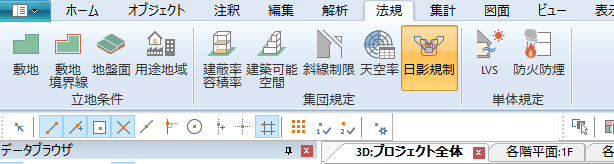

②日影規制コマンドを起動

「法規」タブを開き、集団規定の「日影規制」を起動します。

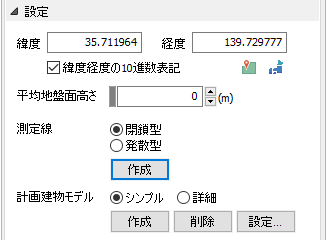

③日影規制コマンドの「設定」タブで計算条件を確認

今回は特に変更する必要はありません。実際にお使いになる場合は計画地の情報を設定してください。

緯度経度:申請時は各自治体指定の緯度経度を入力

平均地盤面高さ:高低差のある敷地の場合は平均地盤面高さを入力

測定線:閉鎖型が一般的ですが、発散型も選択可能です。

計画建物モデル:詳細な建物形状で日影計算したい場合は詳細を選択し、計算用の形状を再作成します。

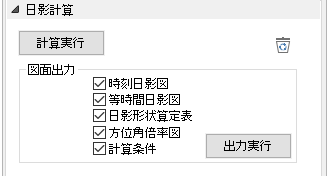

④計算実行

をクリックすると日影計算が実行されます。

をクリックすると日影計算が実行されます。

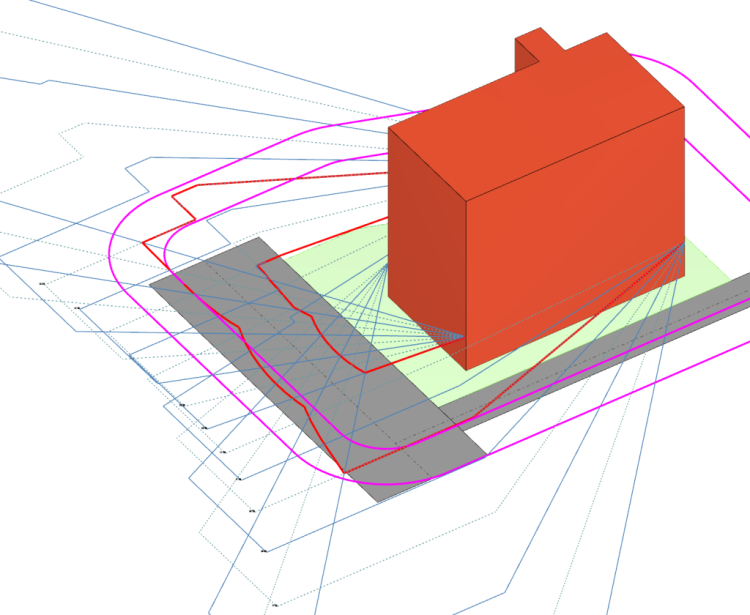

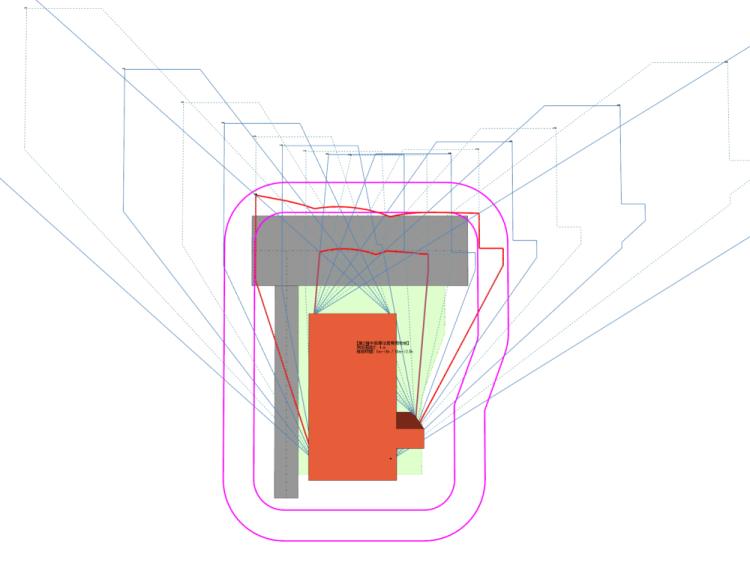

計算結果は3次元ビューで確認できます。

⑤図面出力

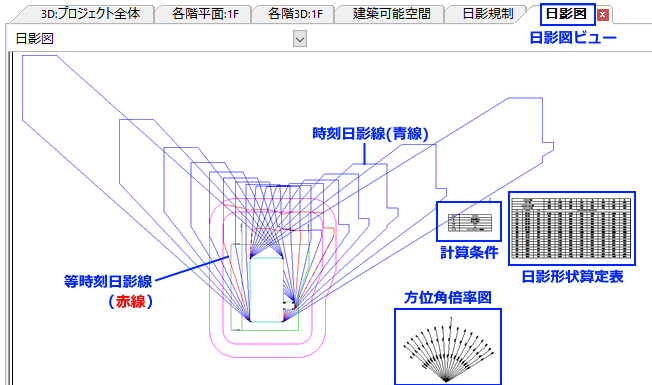

をクリックすると日影図を生成します。

をクリックすると日影図を生成します。

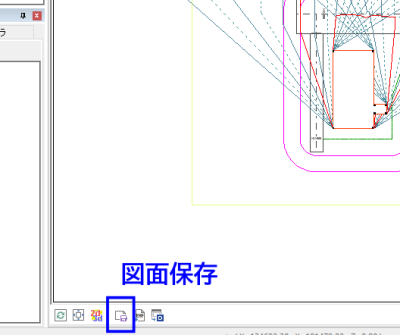

⑥図面保存

生成した日影図は画面左下の (図面保存コマンド)から図面ファイルとして保存することもできます。

(図面保存コマンド)から図面ファイルとして保存することもできます。