ピーエス・コンストラクション株式会社

「DRA-CADとFAP-3の連携で効率化する建築設計」

| 事務所名 |

ピーエス・コンストラクション株式会社 |

|---|---|

| 設立 | 1952年 | 所在地 | 東京都港区 |

| 主な開発履歴 |

プレストレスコンクリート梁の開孔補強工法「ダイヤレン PC工法」を開発 「PCaPC扁平梁(Hiratto)」を開発 半断面床版取替工法の開発・実用化 PCaPC外付けフレーム耐震補強工法・技術評価取得 高強度・高流動コンクリート施工技術開発 免震基礎工法共同開発 建築ユニフレーム構造開発 ブレース構造併用HPC構法開発 プレキャストWT版開発 |

「DRA-CAD」を使うようになったきっかけを教えてください。

今村様

「DRA-CAD22」から貴社からいただいたアイデアで「プレキャスト配筋の結合」コマンドが新しく搭載されました。

同業他社のユーザー様にも大変ご好評いただいております。実際に操作されたご感想をお聞かせください。

プレストレストコンクリート(PC)は、鉄筋コンクリート造では設計が難しい大スパン架構や積載荷重が大きい建物に適しています。

PCの配線は、緊張計算によって端点が決定し、上下方向に段違いになっている両端点を円弧で繋ぎます。

単純な作図ではありますが、ひとつのプロジェクトで大量に作図します。このコマンドがあるのとないのとでは作業時間が全然変わります。

「DRA-CAD」で便利な機能やおすすめな機能などはありますか?

あとは、互換性でしょうか。

現場ではJw_cadが使われていることが多く、客先ではAutoCADとのやり取りが多いです。

「DRA-CAD」はデータ互換性が良いので助かっています。

貴社のグループ会社(構造システム)が提供する「FAP-3」を構造計算で利用しています。

当社の技術であるプレストレストコンクリートやプレキャスト工法においては、施工順序による応力に対する検討が必要とされるため、

市販の一貫計算ソフトでは検討できません。そのため、「FAP-3」を用いて検討することが非常に多いです。

特に、「プレストレスによる不静定応力の外力置換の評価」、「格子状のPC梁の検討」、「陸立ち柱を受けるPC梁の検討」、

「3次元的にプレストレスの効果を考慮する際の検討」などでは、「FAP-3」を活用することが多くなります。

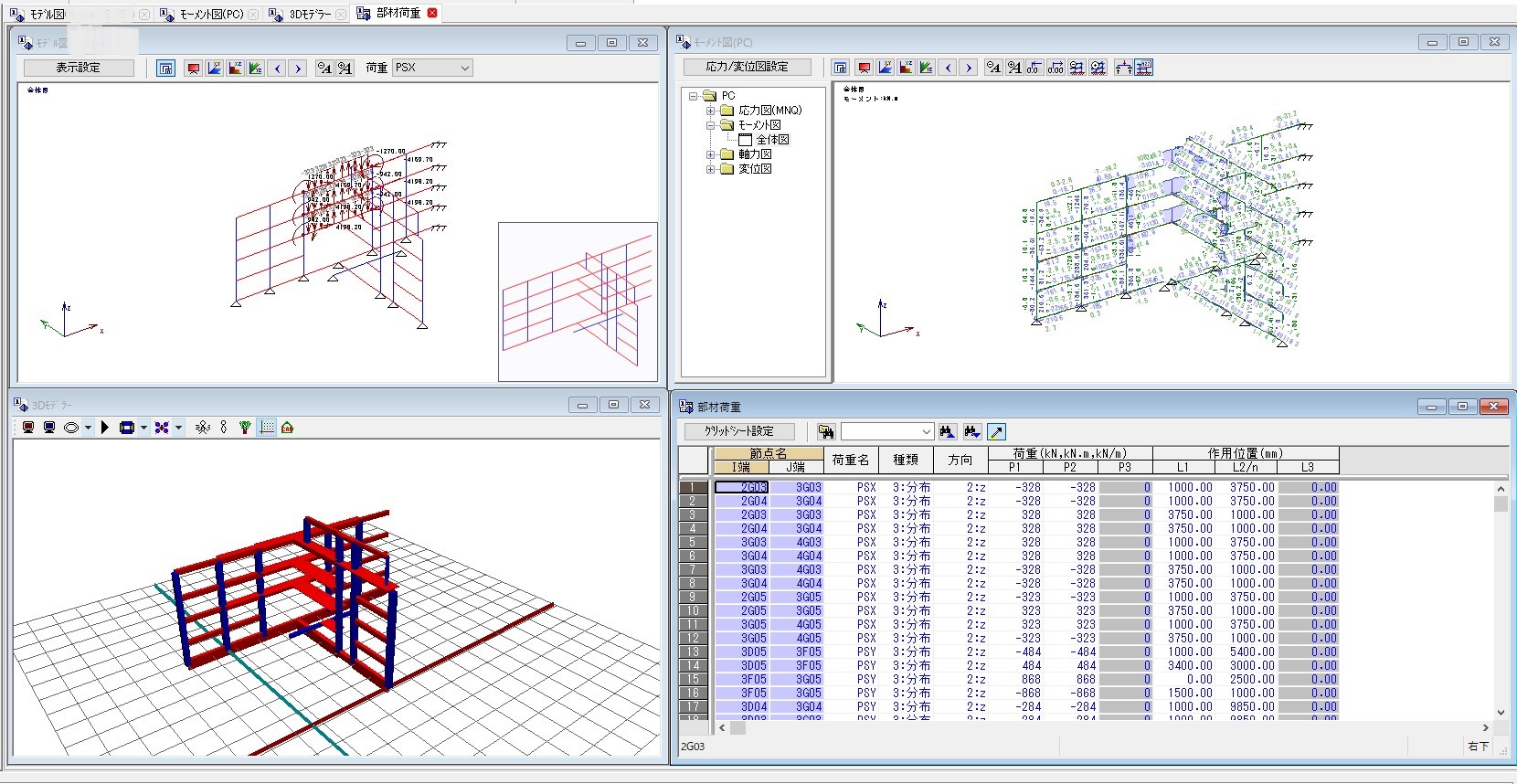

複雑な形状を立体的に入力する時には節点位置の情報などを入力するために、 「DRA-CAD」で作成した3次元データを「FAP-3」に入力します。 結果、視覚的な入力(判断)が可能となり、検討に掛かる速度や精度については向上していると感じています。 多くの社員が同じように「DRA-CAD」と「FAP-3」を組み合わせて作業しています。

複雑な形状を立体的に入力する時には節点位置の情報などを入力するために、 「DRA-CAD」で作成した3次元データを「FAP-3」に入力します。 結果、視覚的な入力(判断)が可能となり、検討に掛かる速度や精度については向上していると感じています。 多くの社員が同じように「DRA-CAD」と「FAP-3」を組み合わせて作業しています。

「DRA-CAD」に改善してほしい点や、ご要望などはありますか?

部品などを、レイヤやカラーなどを区別して図面に描いています。

数量集計コマンドで、部材の数を集計して、図面に集計表を貼っていますが、

物件によって大体100枚くらいそういった図面ができあがります。

それらの図面を横断して、図面にある集計表をさらに集計してくれると助かります。

弊社ソフトを使用した中で、印象に残っているプロジェクトなどがあったら教えてください。

数々の案件で「FAP-3」を用いた設計および施工検討を行っていますが、

3次元による検討の例として、某学校における直交するPC梁による応力に対する検討を行った事例があります。

プレストレスでは梁を吊り上げる効果があるため、直交するPC梁の場合にはそれらの効果が3次元的に生じてくるため、

「FAP-3」による3次元モデルでの検討を行いました。

長期設計時荷重については別途一貫計算ソフトにより算出された数値を用いましたが、プレストレスによる不静定応力の数値については、

当該フレームモデルにより算出した数値を用いて、断面が安全であることを確認しています。

「最後に」

今回は、「DRA-CAD」と「FAP-3」を連携し設計に活用されている今村様からおはなしをお伺いしました。

構造システム・グループは建築ソフトウェアを開発・販売している企業として、意匠設計から構造計算まで建築設計に対応した製品を提供しております。

建築ソフトウェアを長年提供してきた会社であるからこそ可能なソフトウェアの横の連携が上手に活かされた一例でしたね。

グループ製品を幅広くご活用いただいていることに感謝です!今後もより一層便利にお使いいただけるよう製品開発をしてまいりたいと思います。

本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました!

「DRA-CAD」の操作は、マニュアルなどの書籍を見ながら簡単に習得できた覚えがあります。 新入社員の教育においては、まずマニュアルやチュートリアルで「DRA-CAD」学んでもらっています。 その後、図面のトレースを行ってもらい、半年もたたずに実際の業務を担当するようになります。