建築設計プラットフォーム

第49回 出隅敷地の「2Aかつ35m」の取り扱いについて

~建築基準法施行令第132条 ②~

【概要】

前回は「2Aかつ35m」の区域区分などの基本的な考え方についておさらいしました。

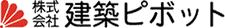

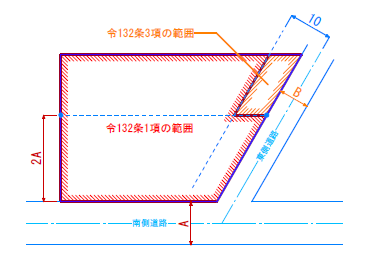

この区域区分については、敷地の形状や接する道路の状況によって、各審査機関で考えが異なる場合があります。今回は、下図のような、道路と隣接する境界線が鈍角を成す敷地を例にして、どのような違いや考え方があるのかを見ていきたいと思います。

|

例)道路と隣接する境界線が鈍角を成す敷地 |

|

|

★日本建築行政会議(JCBA)とは

日本建築行政会議(JCBA)は、特定行政庁、指定確認検査機関等に所属する方たちによって構成された団体で、より的確な建築法規の整備・運用並びに諸制度の活用・改善を通じて、建築物の安全性の確保及び質の向上等を図ることを目的とした団体です。

上記の目的のため、法の解釈や運用の統一化に向けて検討を行っており、その結果を数年に一回書籍にまとめて発行しているのが、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」(現在の最新は2022年度版)です。特定行政庁や指定確認審査機関の他、設計者や建築主にも建築基準法を適切に運用するための指針として利用されています。

★「出隅敷地における区域の設定」の考え方

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版」の第2章 集団規定 8 天空率「出隅敷地における区域の設定」(P272?P273)に次のような記述があります。

|

・前面道路が2以上ある場合の出隅敷地における区域の設定は、次のいずれかの取扱いによるものとする。 ①広い道路に平行に区域区分する。(以下「取扱い1」という。) ②敷地の出隅部分の角を起点に円弧状に区域区分する。(以下「取扱い2」という。) |

これは「出隅敷地」と書かれていますが、実際には出隅の中でもその角度が鈍角(90度を越える角度)を成している場合の取扱い(以下、「鈍角部の区域区分」と呼称)になります。

確認申請の審査においては申請先の判断に合わせて、いずれかの取り扱いで適合建物や算定点を作成する必要があります。

|

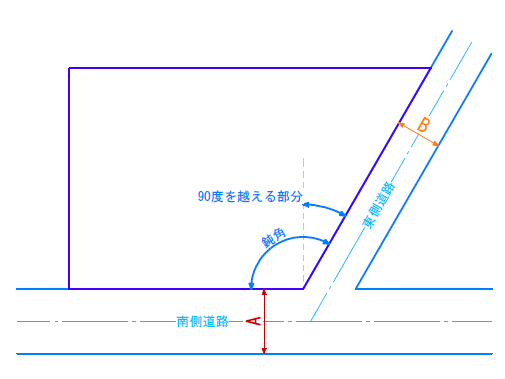

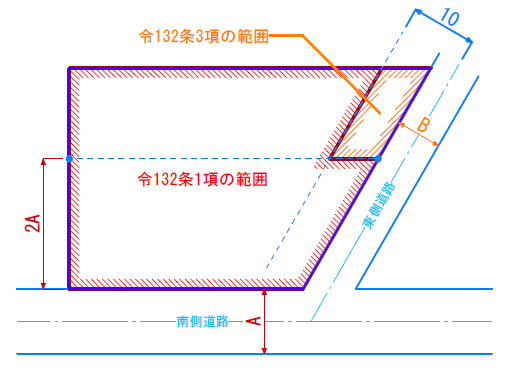

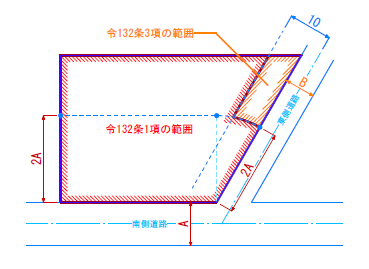

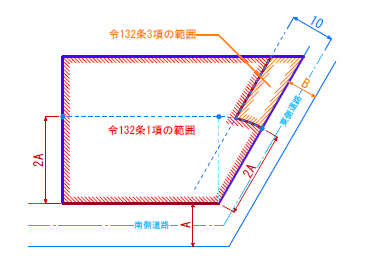

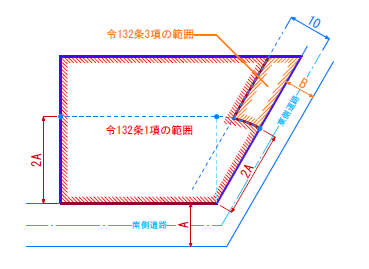

例)道路と隣接する境界線が鈍角を成す敷地 |

|

|

|

取り扱い1 広い道路と平行に区分 |

取り扱い2 90度を越える部分を円弧状に区分 |

|

|

|

「取扱い1」は街区主義という考え方に基づいています。

建築基準法の集団規定の目的の一つは、街区を整えることにあります。街区主義は、その敷地だけでなく隣接地などとの一貫性を保つよう判断する考え方です。

今回の例では、広い道路が敷地外へそのまま延びているため、令132条の区分もそれに沿って行います(平行)。ただし、道路が敷地から遠ざかる場合や、敷地の端部で行止まりとなっている場合は、「取扱い2」の形状となります。

「取扱い2」は敷地主義という考え方に基づいています。

敷地主義は、その敷地に直接接する部分のみを対象とする考え方です。

そのため、広い道路についても敷地に接している部分の端部を基準にして区域を回り込ませます。

★「鈍角部の区域区分」についての i-ARM の対応方法

i-ARM では、令132条を考慮して適合建物/算定点の自動生成を行っています。

令132条をどのような考えで適用するかは、天空率コマンドの「適合建物/算定点の生成条件」で設定することができます。

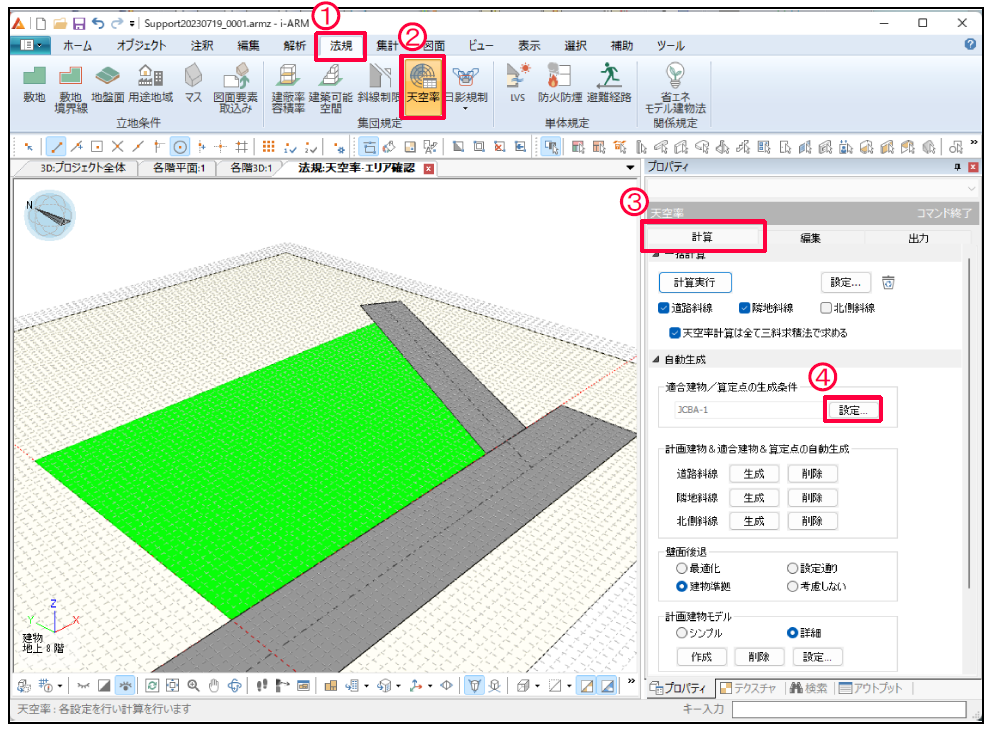

①天空率コマンドを実行します。(リボンメニュー[法規]→[天空率])

②「計算」タブの[自動生成]→[適合建物/算定点の生成条件]→[設定]ボタンをクリックすると、設定ダイアログが表示されます。

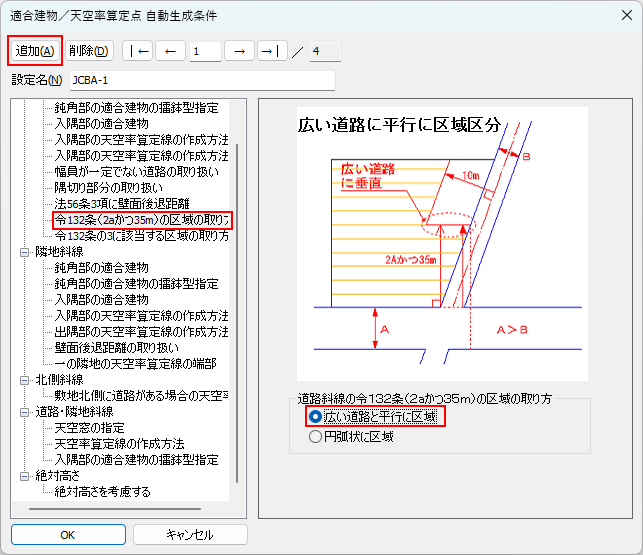

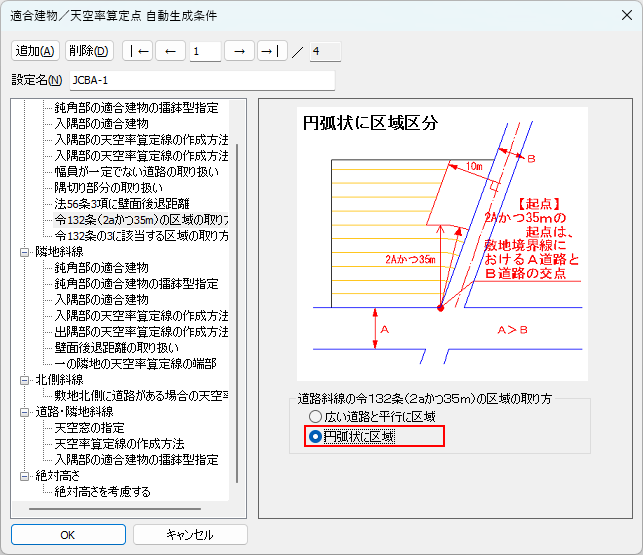

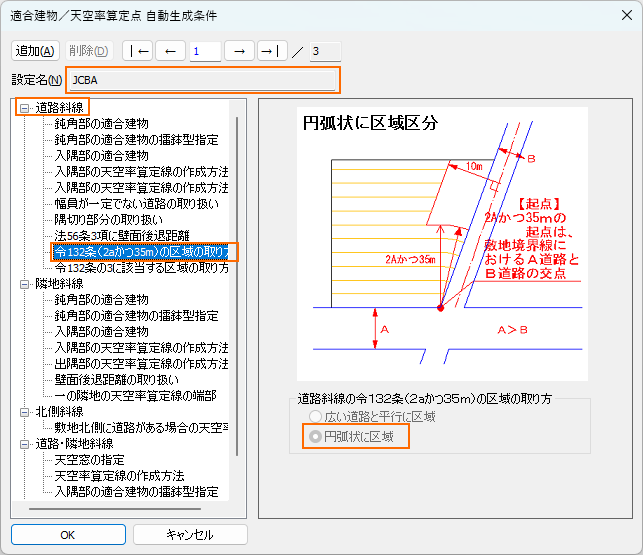

今回取り上げた「鈍角部の区域区分」は、表示された「適合建物/算定点の生成条件」ダイアログの[道路斜線]→[令132条(2aかつ35m)の区域の取り方]で確認できます。

[|←][←][→][→|]ボタンで生成条件を変更することができます。

[適合建物/算定点の生成条件をカスタマイズする方法]

初期状態では生成条件として、「JCBA」「東京都方式」「JCBO」の3種類のプリセットが準備されています。

※これらは固定されていて、そのまま変更することはできません。

①生成条件を作成する

[追加]ボタンをクリックすると、新規に生成条件が作成されます。

(選択されていた生成条件のコピーが作成されます。)

[設定名]欄に任意の名称を入力してください。

②設定を変更する

[道路斜線]→[令132条(2aかつ35m)の区域の取り方]を選択し、「広い道路と平行に区域区分(取り扱い1)」か「円弧状に区域区分(取り扱い2)」のいずれかを選びます。

|

広い道路と平行に区域区分(取り扱い1) |

円弧状に区域区分(取り扱い2) |

|

|

|

③[OK]ボタンで閉じます

追加した設定は自動的に保存されます。

[補足]

「広い道路と平行に区域区分(取り扱い1)」を選択した場合、先に説明したように道路端部の状態によって結果が異なってきます。道路端部の設定は、以下で行うことができます。

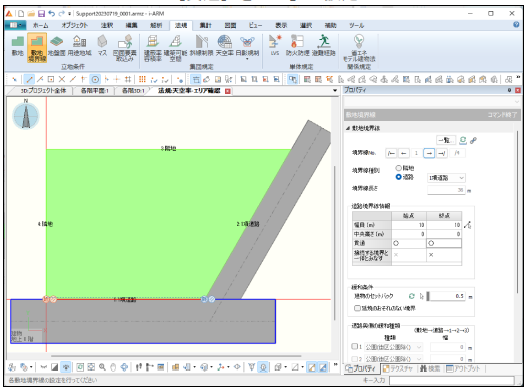

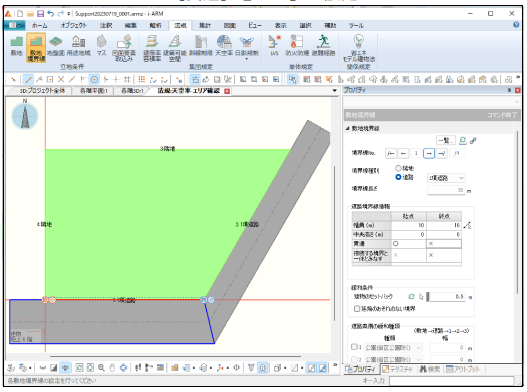

①敷地境界線コマンドを実行します。(リボンメニュー[法規]→[敷地境界線])

②対象の敷地境界線を選択し、[道路境界線情報]→[貫通]を確認します。

③始点または終点の[貫通]を状態にあわせて設定します。

「〇」に設定するとその方向の敷地外に前面道路が連続している事になります。

「X」に設定すると前面道路のその方向は行止りになっている事になります。

|

[貫通]を「〇」に設定 |

[貫通]を「×」に設定 |

|

|

|

★i-ARMにおける「鈍角部の区域区分」の設定のまとめ

|

|

|

[適合建物/算定点の生成条件]→ [道路斜線]→[令132条(2aかつ35m)の区域の取り方] |

|

|

|

|

広い道路と平行に区域区分 (取り扱い1) |

円弧状に区域区分 (取り扱い2) |

|

道 路 端 部 の 設 定 |

貫 通 を 〇 に 設 定 |

|

|

|

貫 通 を X に 設 定 |

|

|

|

【まとめ】

今回は少し難しい内容になりましたが、いかがでしたか。

繰り返しになりますが、「2Aかつ35m」の区域区分は、各審査機関で考えが異なる場合があり、申請先の判断に合わせて、適合建物や算定点を作成する必要があります。

i-ARM なら、令132条の適用方法も申請先の判断に合わせて柔軟に設定可能です。 現場の判断にフィットする最適なプラン作成を、ぜひ i-ARM で体感してください。