建築設計プラットフォーム

第48回 「2Aかつ35m」をおさらいしてみよう

~建築基準法施行令第132条 ①~

【概要】

天空率計算をしていると、「2Aかつ35m」という言葉をよく聞きます。

「2Aかつ35m」は、建築基準法における道路斜線制限の緩和措置の一つです。

今回は、「2Aかつ35m」の基本的な考え方について、おさらいしていきたいと思います。

★「2Aかつ35m」とは

通称「2Aかつ35m」は、「二以上の前面道路がある場合の緩和」に関する規定で、建築基準法施行令第132条(以下、令132条と表記します)で定義されています。条文は以下の三項で構成されています。

|

1.建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 2.前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 3.前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。 |

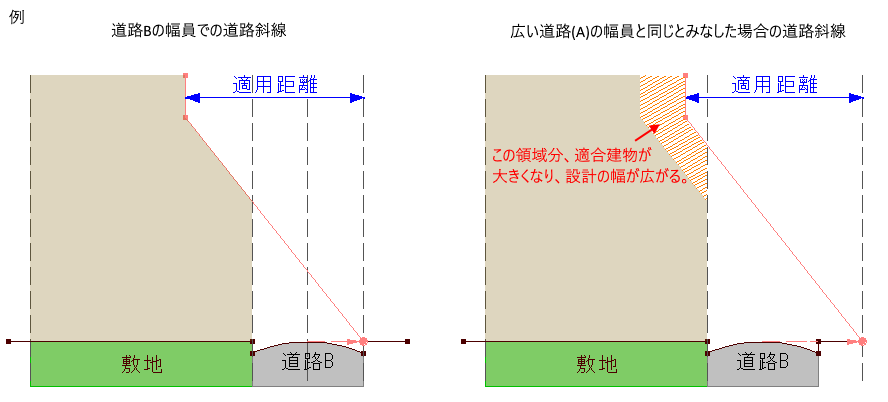

敷地が2以上の道路に接する場合、一定範囲で狭い道路の幅員を広い道路と同じとみなしてよいとする考え方です。

例えば、幅員の広い道路と狭い道路が交差する角付近の形態を考えた場合、この緩和がなければ狭い道路からの斜線勾配で広い道路からの斜線制限以上に規制されることになります。それでは形態制限上不合理であるという考えから、広い道路から影響を受ける範囲は、狭い道路の幅員を広い道路と同じとみなしてよいとしています。

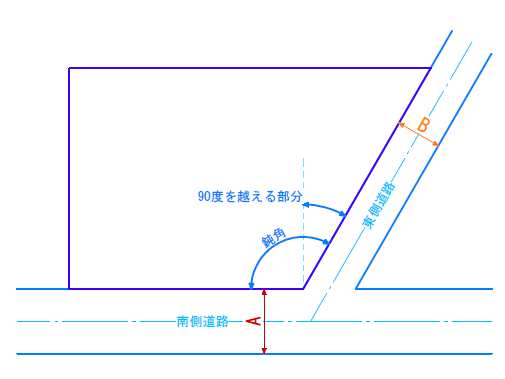

今回は、下図の敷地を例にして「2Aかつ35m」について考察してみましょう。

|

例とする敷地

|

前面道路の幅員が2つある場合を例としています。この場合、令132条の1項と3項だけが関係することとなります。2項は道路幅員が3つ以上ある場合に関係する規定ですので、また別の機会にお話ししたいと思います。

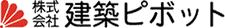

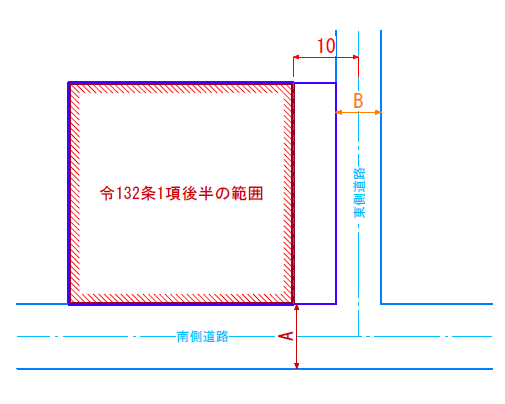

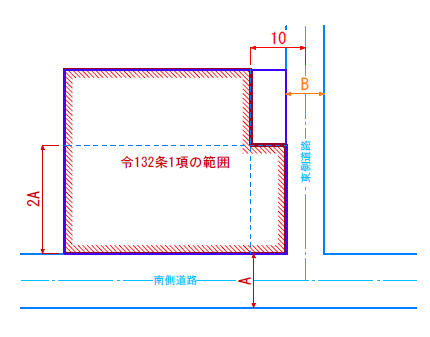

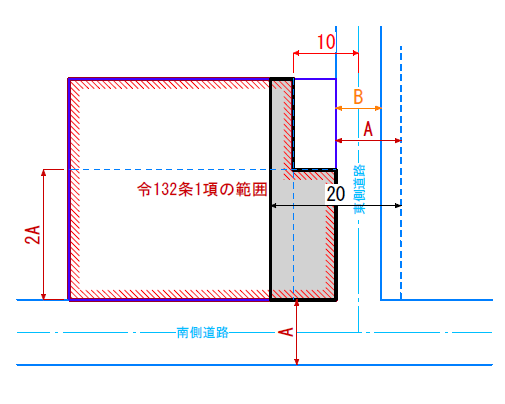

★令132条1項の範囲を考えてみよう

令132条1項では、敷地のうち「前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有する」とみなす範囲として、

①「幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、

かつ、三十五メートル以内の区域」と

②「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」

が示されています。

これを図示すると下図のようになります。

|

①

|

②

|

|

令132条1項の区域(①と②の和)

|

|

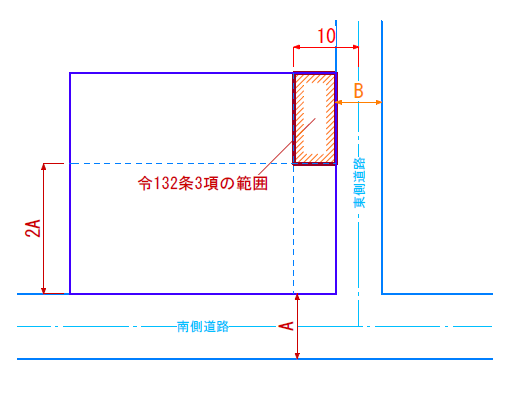

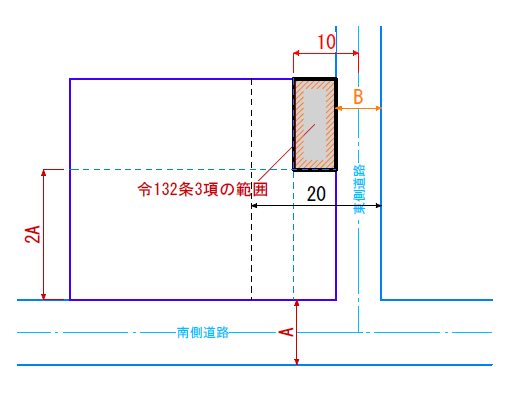

★令132条3項の範囲を考えてみよう

令132条3項では、敷地のうち「その接する前面道路のみを前面道路とする(本来の道路幅を扱う範囲)」として、「前二項の区域外の区域」が挙げられており、下図に示す範囲がそれに当たります。

|

令132条3項の区域(令132条1項と2項の区域外の区域)

|

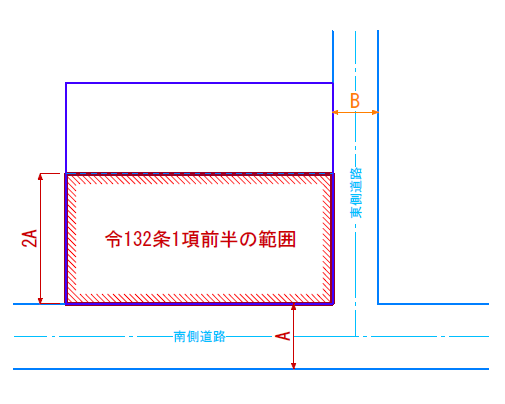

★適合建物の底面形を考えてみよう

道路斜線による適合建物の底面形は、「2Aかつ35m」の緩和がある場合、建築基準法施行令132条によって分けられた領域のうち、その道路からの道路斜線の適用範囲内で決まります。

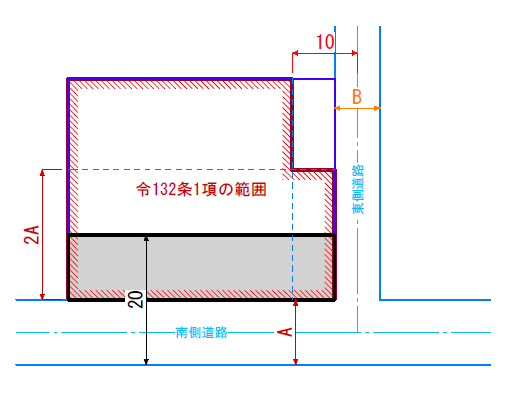

★令132条による区域分け

|

令132条1項の区域 |

令132条3項の区域 |

|

|

|

今回の例では、敷地に接する道路が南と東側の2つあり、

東側道路はさらに幅員が異なる2通りとして扱われるため、

以下のように複数の適合建物の底面形が存在します:

α.南側道路(幅員A)による1項の領域の適合建物

β.東側道路(幅員Aとみなす)による1項の領域の適合建物

γ.東側道路(幅員B)による3項の領域の適合建物

|

α

|

β

|

γ

|

※「2Aかつ35m」の緩和がない場合は、敷地内で、その道路からの道路斜線の適用範囲内で決まります。

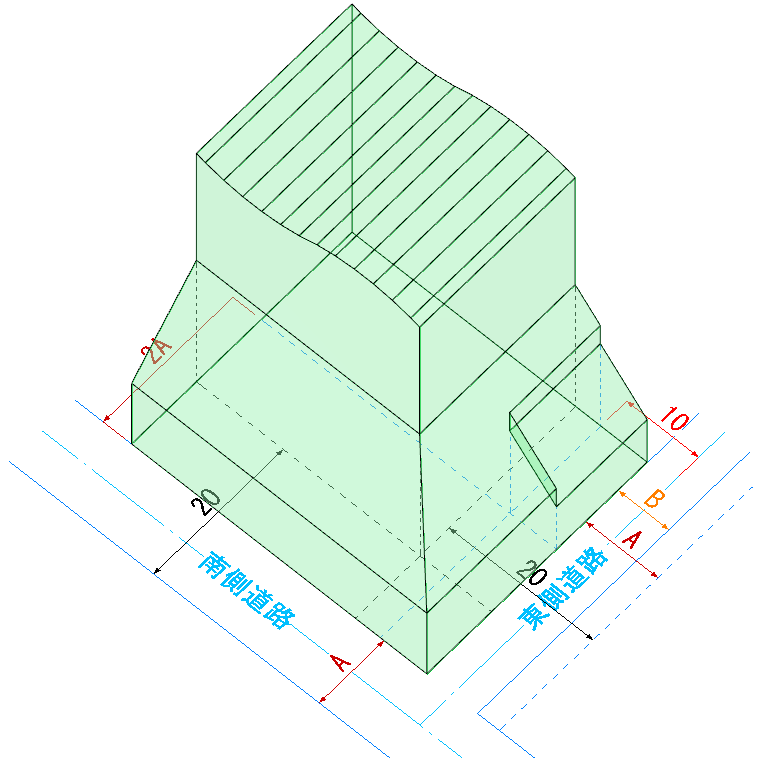

★鳥かごイメージ

令132条を考慮した道路斜線制限による形態は下図のようになります。

|

道路斜線のみによる鳥かご図(斜線制限による建築可能範囲)

|

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。難しい法文も、絵にすることで少しわかりやすくなったと思います。

次回は、下図のような、道路と隣接する境界線が鈍角を成す敷地における「2Aかつ35m」の考え方について考察したいと思います。あわせて、i-ARMでの鈍角部の設定方法についてもご紹介します。