建築設計プラットフォーム

第46回 天空率計算の結果がでてこない?

~適用距離を確認してみよう ~

【概要】

「i-ARMで天空率計算を実行したのに、なぜか結果が表示されない。」

今回は、そういった場合に確認してほしいポイントと、見落としがちな道路斜線の適用距離について解説します。

【敷地条件と計画】

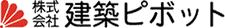

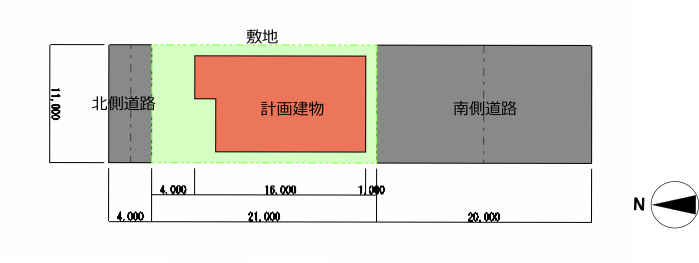

例えば、以下のような敷地と建物について天空率計算を行った場合を考えてみます。

|

用途地域 |

第二種中高層住居専用地域 |

|

指定建蔽率 |

60% |

|

指定容積率 |

300% |

|

接道 |

北側道路(幅員4m)/ 南側道路(幅員20m) |

【天空率計算】

こちらの敷地条件と計画建物で、計算を実行すると、以下のような3つのエリア(斜線ごとに分割された適合建物と計画建物)が出力され、各エリアの算定点についての天空率の計算結果が確認できます。

|

道路斜線A |

隣地斜線A |

隣地斜線B |

|

|

|

|

計算結果を見ると、北側道路斜線に関する計算結果が出力されていません。

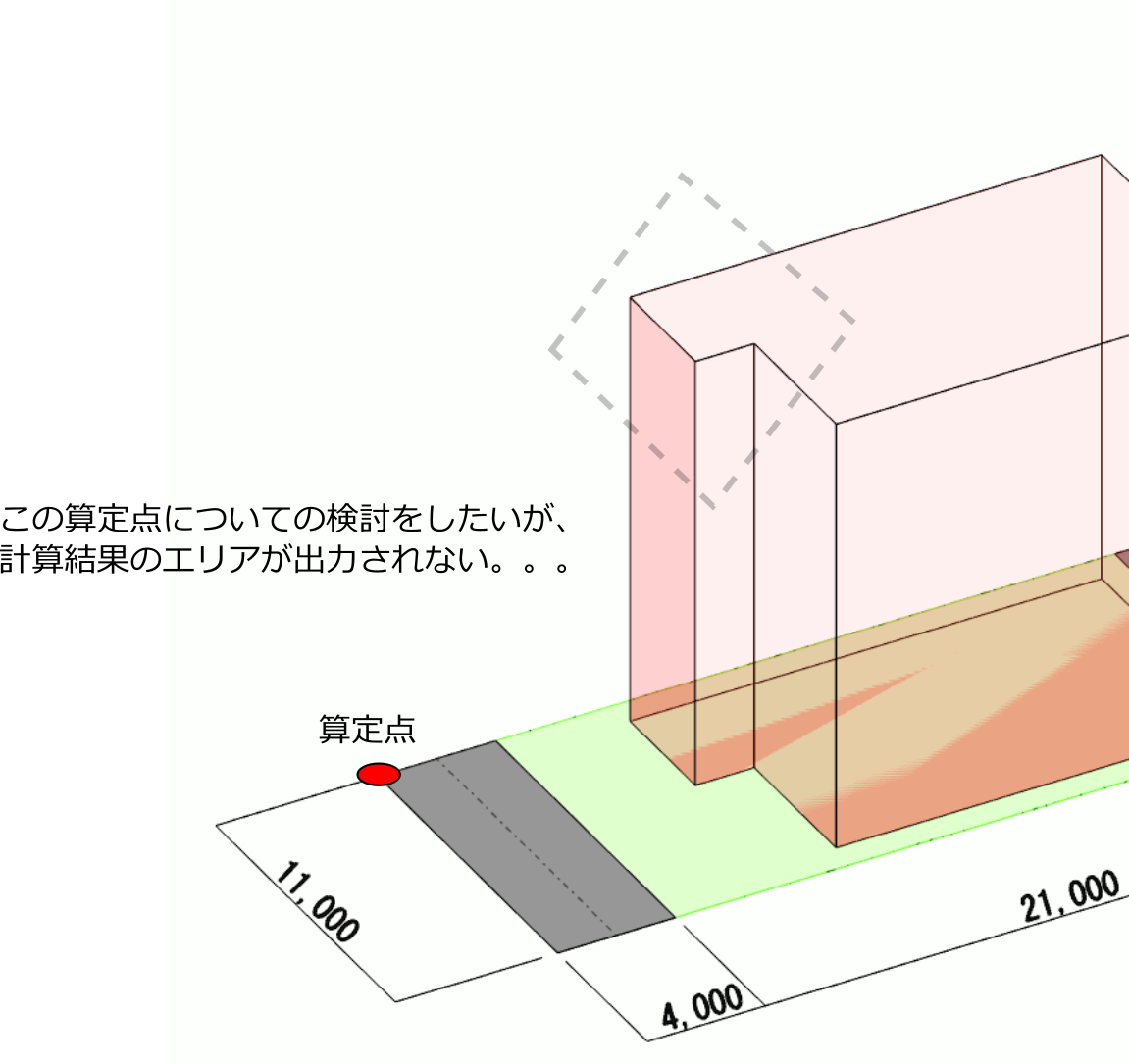

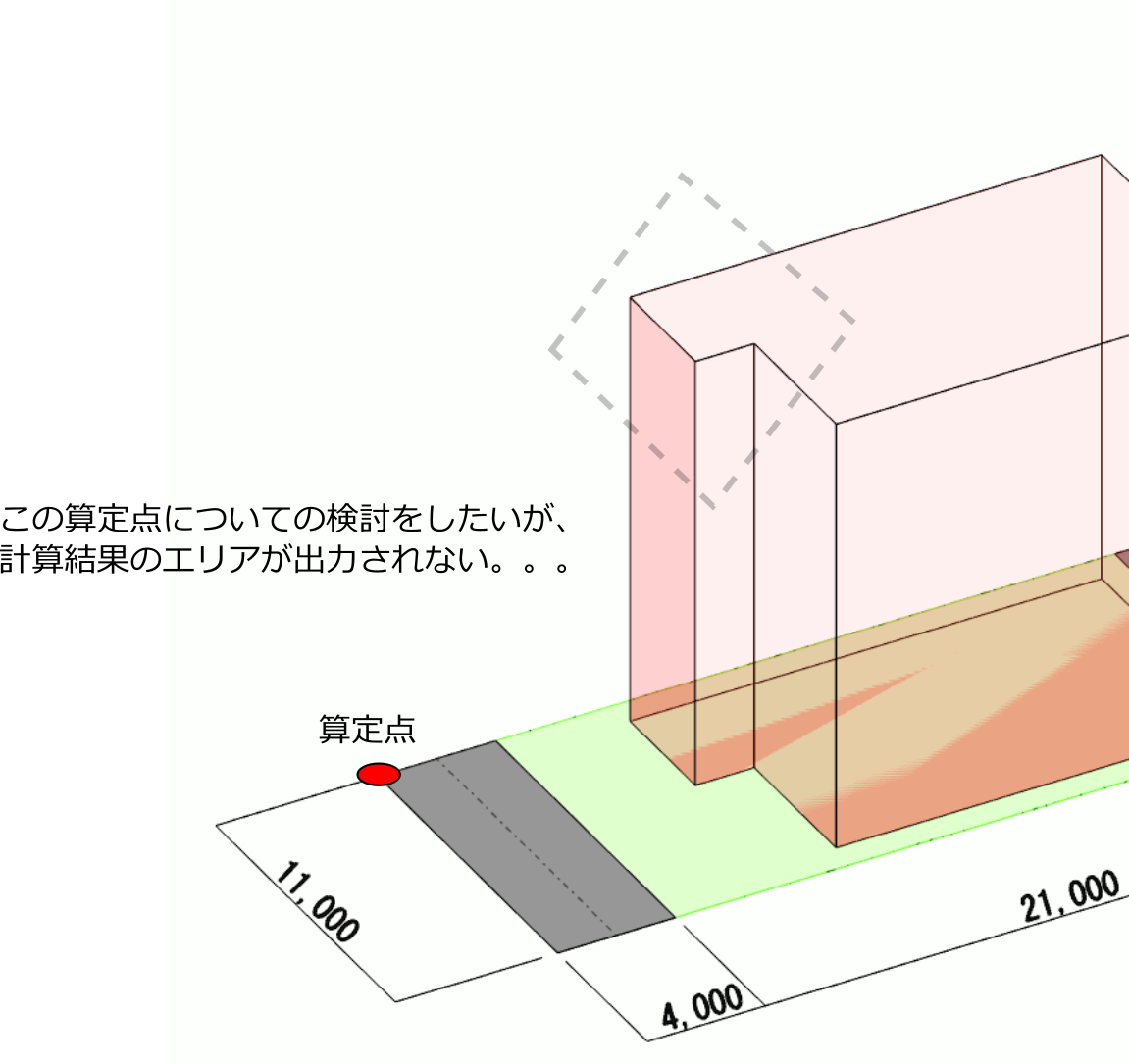

敷地境界線は「道路2辺・隣地2辺」の計4辺あるにもかかわらず、出力される天空率の計算エリアが3つだけという結果を見ると、「なぜ?」という疑問が湧いてきます。特に、幅員の狭い北側道路に面した敷地で、以下の図のような形状で天空率による検討を行いたい場合、北側道路が計算対象に含まれていないことに戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

ポイントは2点あります。

・道路斜線の緩和(以下2道路緩和)

・適用距離

この2つの条件によって、敷地北側は道路斜線の制限がかからないエリアとなります。そのため天空率計算を行っても、道路斜線による制限を受ける建物のボリュームが存在せず、結果として計算対象外のエリアとなります。

【解説_①道路斜線の緩和】

道路斜線の緩和は今回メインテーマではないので詳解は省きますが、

敷地の所定の範囲ではすべての道路が一番広い道路の幅員であるとみなされます(詳しくは施行令132条参照)

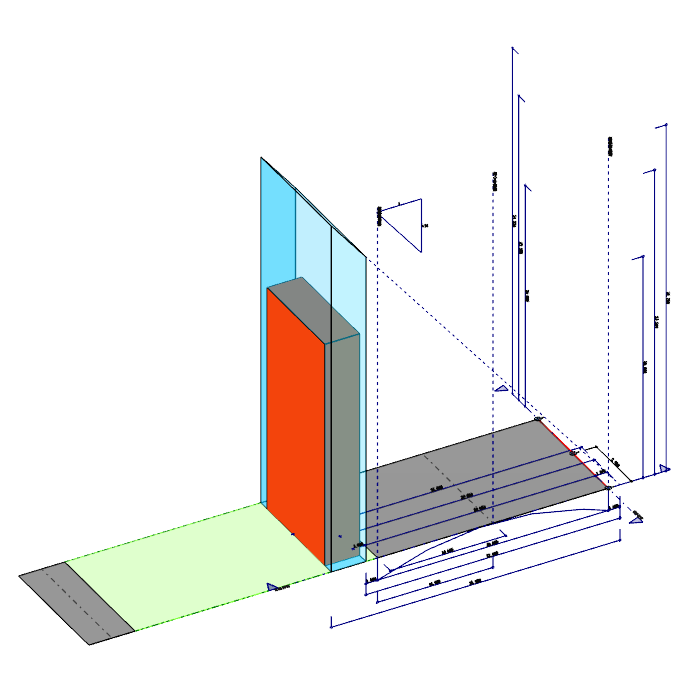

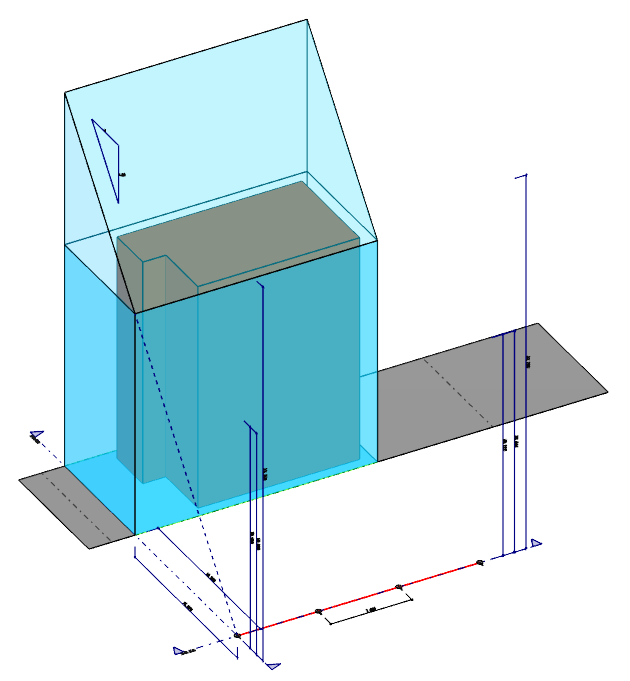

今回の場合、敷地全体がその範囲になりますので、北側道路の幅員は20mと見なされます。道路斜線の立ち上がり位置も敷地境界線から20mの位置になります。

【解説_②適用距離】

i-ARMで天空率計算を行うと、自動で処理がされてしまうので、つい見落としがちなのが「適用距離」です。

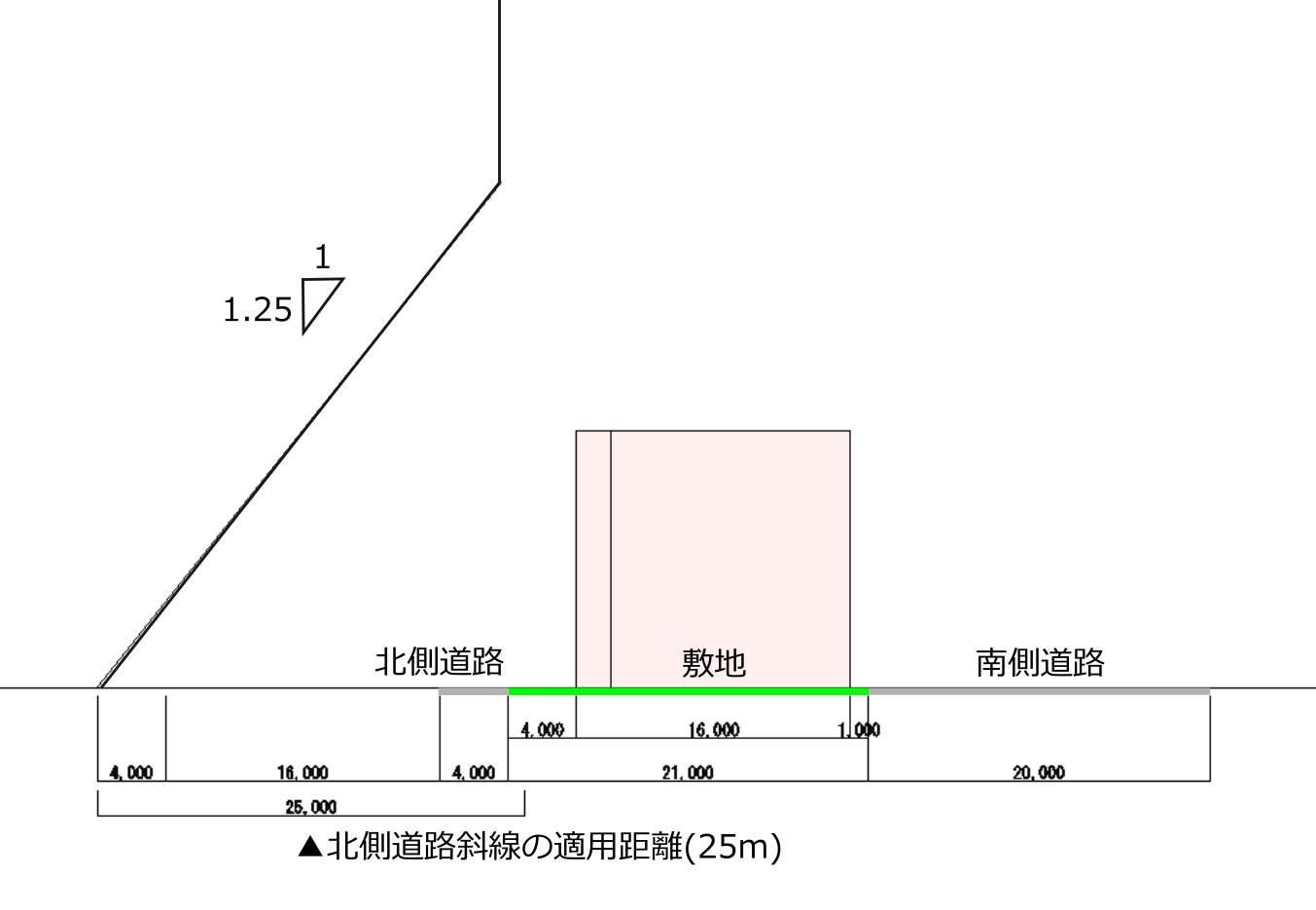

今回の場合、北側道路幅員は20mとみなされ、以下の図のような斜線の立ち上がり位置となります。立ち上がり位置からの適用距離(今回の場合は第二種中高層住居専用地域、指定容積率300%なので25m)の範囲で道路斜線がかかりますが、それを超える範囲については適用範囲外のため斜線はかかりません。

【適用距離の定まり方】

適用距離は、建築基準法の別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に記載されており、用途地域と指定容積率によって定まります。

|

|

(い) |

(ろ) |

(は) |

|

|

用途地域 |

指定容積率(A) |

距離 |

|

一 |

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは田園住居地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。) |

A≦20% |

20m |

|

20%<A≦30% |

25m |

||

|

30%<A≦40% |

30m |

||

|

40%<A |

35m |

||

|

二 |

近隣商業地域又は商業地域内の建築物 |

A≦40% |

20m |

|

40%<A≦60% |

25m |

||

|

60%<A≦80% |

30m |

||

|

80%<A≦100% |

35m |

||

|

100%<A≦110% |

40m |

||

|

110%<A≦120% |

45m |

||

|

120%<A |

50m |

||

|

三 |

準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 |

A≦20% |

20m |

|

20%<A≦30% |

25m |

||

|

30%<A≦40% |

30m |

||

|

40%<A |

35m |

||

|

四 |

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの |

|

35m |

|

五 |

用途地域の指定のない区域内の建築物 |

A≦20% |

20m |

|

20%<A≦30% |

25m |

||

|

30%<A |

30m |

【適用距離の確認】

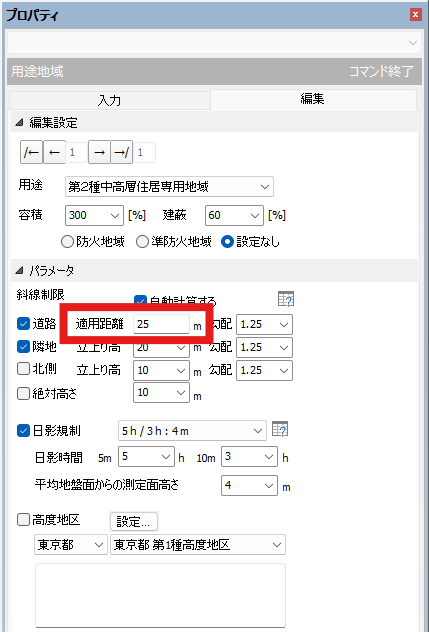

適用距離は用途地域コマンドから確認、編集することができます。

※上記表の四の項(上記用途地域内の高層住居誘導地区内の建築物)についてはダイアログで35mに変更してお使いください。

【まとめ】

今回は天空率計算と適用距離の確認について解説しました。i-ARMの天空率計算は便利な反面、法規の基本的な確認を忘れてしまうことがあります。天空率計算結果について、疑問を持った際に思い出していただけますと幸いです。