建築設計プラットフォーム

第43回 省エネ計算で使われる用語解説

~省エネ計算(モデル建物法)~

【概要】

i-ARMでは、非住宅の省エネ計算、モデル建物法による申請図書を作成することができます。操作方法については「第19回 省エネ性能を確かめてみよう」で説明していますので、今回は前提知識と使われる用語について解説します。

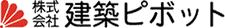

【省エネ法の改正の流れ】

非住宅については、2021年4月以降、中規模(300㎡以上)建築物は省エネ基準への適合義務化となり、2024年4月には大規模(2000㎡以上)建築物の省エネ基準が引き上げられました。2025年4月からはすべての建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。2026年4月には中規模建築物の基準の引き上げ、さらに2030年には省エネ基準をZEB水準まで引き上げると予告されています。

【非住宅の省エネ性能 】

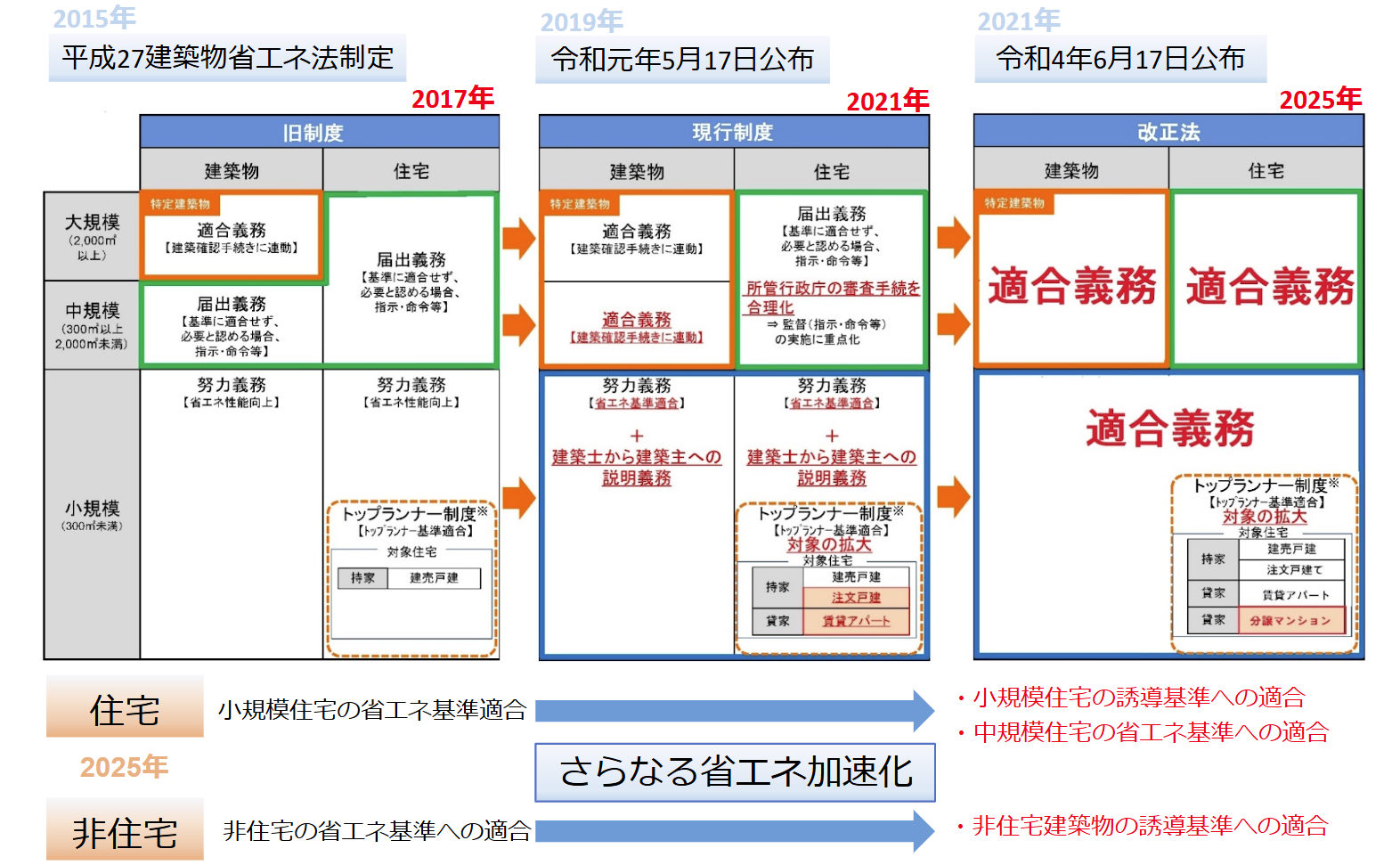

省エネ性能は、一次エネルギー消費量と外皮性能で決まります。

空調・換気・照明・給湯・昇降設備など建築物を利用・使用する時に建物全体で消費するエネルギーを熱換算し、創エネ(太陽光発電など)を差し引いたものを一次エネルギー消費量といいます。

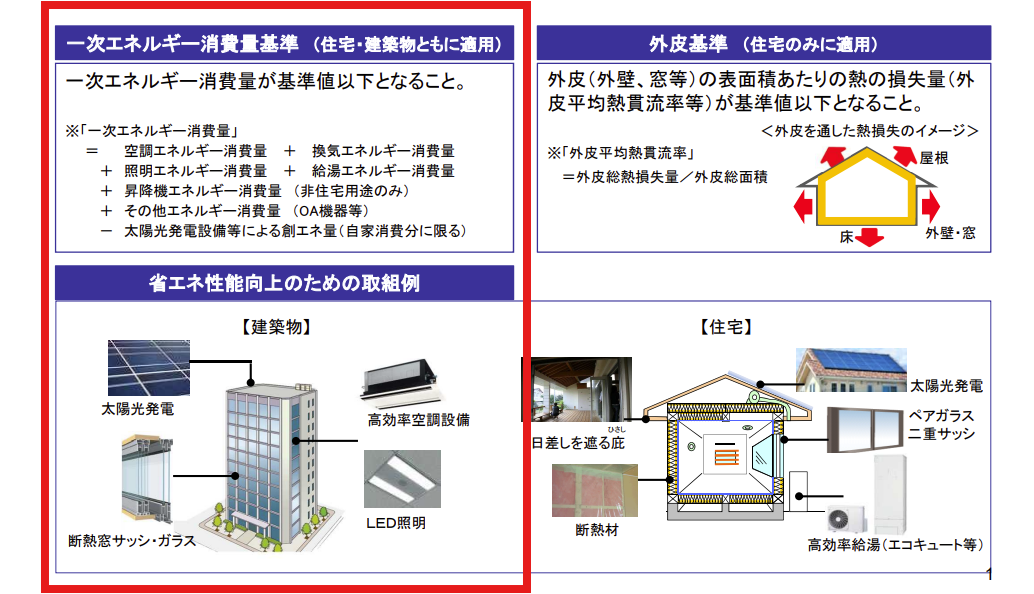

【非住宅の外皮性能】

住宅は外皮の表面積あたりの熱損失で評価するのに対し、非住宅は下記図のように、ペリメータゾーンの年間熱負荷係数を算出し、基準値以下になるように断熱材や開口部の仕様を決定します。基準値は用途別、地域別で異なります。

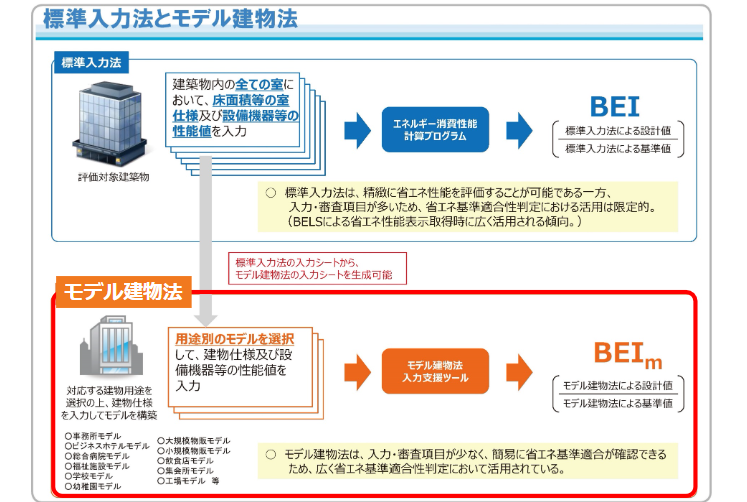

【モデル建物法について】

モデル建物法は入力及び審査項目が少なく簡易に省エネ基準適合が確認できる計算方式です。ZEB等のBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)申請で多くの星の獲得を狙う場合には標準入力法での計算が有効です。SAVE-建築のご利用をご検討ください。

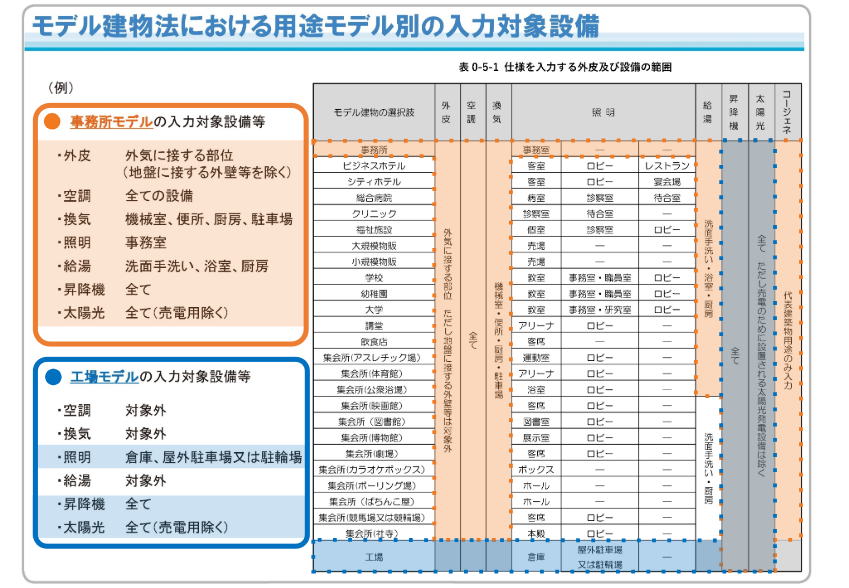

モデル建物法は用途(モデル)別に入力項目を絞り、設備機器について入力します。

【i-ARMの省エネ計算(モデル建物法)の自動生成機能・スペック】

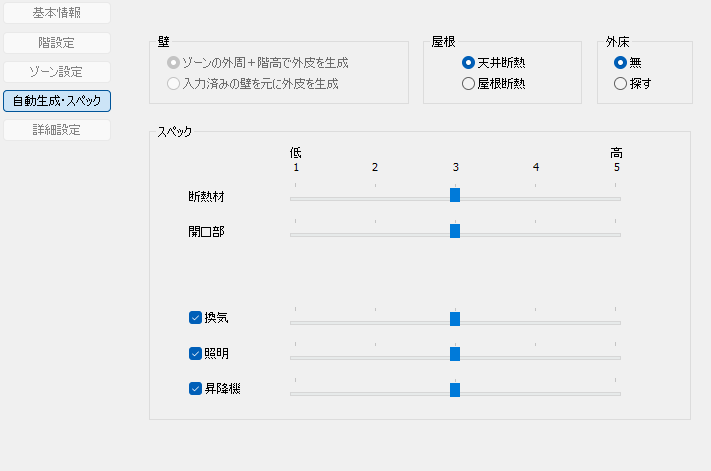

i-ARMでは、建物データ(壁・窓・ドア・部屋・部屋名)から、モデル建物法に必要な入力を省力化することができます。

省エネコマンド起動時の、初期設定画面で断熱材等の設備スペックも5段階で選ぶことができ、品目を選ぶ手間を省けるようになっています。

【BPIm / BEIm】

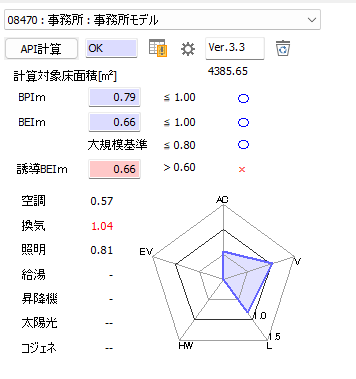

計算を実行すると、計算結果が表示されます。BPI、BEIは標準入力法でも使われる指標ですが、モデル建物法で計算しているので、BPIm、BEImとなります。

BPIm - モデル建物法によって計算した設計値の年間熱負荷係数(設計PAL*)を基準値の年間熱負荷係数(基準PAL*)で除した値

BEIm - 用途毎に設定されたモデル建物に採用する各設備の主な仕様のみを入力して、モデル建物の一次エネルギー消費量として計算し、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギ―消費量で除した値

モデル建物法は簡易計算方式なので、精算方式の標準入力法と比較して、基本的に安全側の結果となります。

【まとめ】

繰り返しになりますが、2025年4月よりすべての建築物の省エネ基準適合が義務化されます。

ぜひ、i-ARMでも省エネ計算ができますので一度お試しいただければと思います。

※今回の内容は国土交通省が公開している「省エネ基準の概要」及び「改正建築物省エネ法オンライン講座」を基に作成しています。