「 建築基準法、その限界①天空率(斜線規制)Part1」

ー最近では様々な法改正が行われています。法改正は時代の流れに沿って行われるべきですが、業務を進める中で建築基準法に関して必要だと感じる改正はありますか?

ピボット(原) まずは天空率でしょうか。現状では、斜線制限の値が基準となっていますよね。天空率と斜線規制の値を比較する理由がよくわかりません。

ピボット(谷道) 正直、それをやめて具体的な数値を設定しても良いと思います。 例えば、「92%以下であればOK」というような具体的な基準を設ければ、もっと簡単に運用できるのではないでしょうか。

そぞろ氏 斜線制限などの建築基準は一体何を根拠にして設定されているのか不明確なことが多いですよね。

ピボット(谷道) 商業地域では31メートルという基準がありますが、これは実際には昔の100尺(約30.3メートル)がベースになっています。

ピボット(原) そうなんですよね。いまだに「尺」という昔の単位が影響しているとは驚きですね。

そぞろ氏 あと、この31メートルという高さの基準は、非常用はしご車の高さに基づいていると言われていますが、今ではもっと高いはしご車もあります。

ピボット(原) なぜいまだにこの古い基準が今でも適用されているのか不思議ですね。

「 建築基準法、その限界①天空率(斜線規制)Part2」

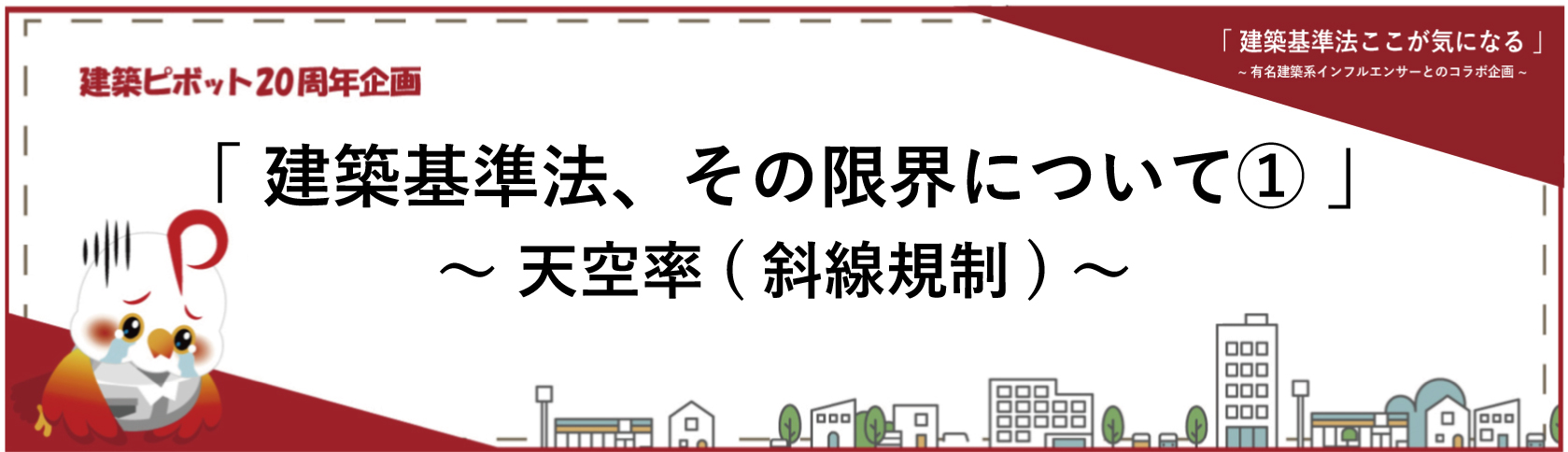

ピボット(谷道) 天空率の三斜計算を実際に見ている人は、ほとんどいないと思います。三斜計算をちゃんと見てもらいたいですけどね。

ピボット(谷道) かつて、天空率は環境評価に使われていました。 既存の建物の写真を魚眼レンズで撮影し、その上にマス目のシートを置いて、何マス使われているかを数えて「何パーセント」という方法でやっていたんですよ。しかし、現在では正確な計算方法が確立されています。

そぞろ氏 難しく見えますね(笑)。

ピボット(谷道) 北側斜線の算定点が敷地に近づきすぎると天空図がすごく大きくなってしまうんです。 最終的には辻褄が合わなくなることがあるんですよ。

ピボット(原) それは投影図がどうなるかという問題ですか?

ピボット(谷道) 現在の投影図は天球面上に投影した建築物を水平面に垂直に投影したものですから、建築物の稜線は基本的に楕円になります。 楕円を等角度で分割する内接多角形や外接多角形による三斜求積法は誤差が大きくなる場合があります。 だから、三斜求積法を使わないで計算したほうがいいのではと思っています。

そぞろ氏 道路斜線ではあまりそういう問題はないですよね。

ピボット(谷道) そうです。ある程度距離が離れれば、問題はなくなってきます。特に北側斜線の場合だけ問題が発生しやすいんです。

ピボット(谷道) 国交省は元々天空率の計算ソフトを提供すると言っていたのですが、実際には出ませんでした。 JCBAが施行の2か月前に問い合わせたところ、「そんなことを言っている暇があったら早く準備しないと間に合わない」と怒られたそうです(笑)。

斜線制限や適合建物および天空率算定点の自動生成と天空率計算なら