株式会社服部建築事務所

「意匠設計で図面を描くうえで、これ以上便利なソフトがあるのだろうかと思っています」

株式会社服部建築事務所は、1972年創業、大阪市北区に本社を置く総合建築設計事務所です。

工場・プラントを中心に、建築設計・監理、設備設計、土地・建物の調査・鑑定など多岐にわたる業務を展開しています。

「常にお客様の視点で」を理念に、顕在・潜在ニーズを引き出す提案力が強みです。

設計から監理までをトータルで請け負う一貫体制を確立し、品質・効率の高いプロジェクト遂行を実現。これまでに1000件以上の豊富な実績を積み重ねています。

社員が働きやすい制度・環境づくりにも力を入れており、「人」との関係を大事にしている企業です。

今回は、入社当初から「DRA-CAD」を積極的にご活用いただき今もなお現役でご活躍されている南様と勝本様に「DRA-CAD」の活用方法についてお話を伺いしました。

| 事務所名 |

株式会社服部建築事務所 |

|---|---|

| 設立 | 1972年 | 所在地 | 大阪府大阪市北区 |

| 受賞歴 |

まず、「DRA-CAD」を使用し始めたきっかけについてお聞かせください。

南様

現在は「DRA-CAD」の方が手書きよりも優れていると感じますか?

もちろんです。今はもう「DRA-CAD」の方が圧倒的に便利ですし、手書きよりも綺麗に仕上がるようになりました。

学生時代にはAutoCADを使用されていたとのことですが、「DRA-CAD」との違いは感じましたか?

勝本様

はい、学生時代にAutoCADを触ったことがありましたが、「DRA-CAD」の方が直感的に操作できると感じました。

AutoCADはコマンド入力が多いのに対し、「DRA-CAD」は線を引くような感覚で操作できますし、

ショートカットキーを覚えることでさらに使いやすくなりました。

「DRA-CAD」以外に貴社でご導入されているCADソフトはありますか?

はい、AutoCADも導入しています。外部からDWGデータが送られてきた際に開く必要があるので。

3D設計にはAutodeskのRevitを使用しています。状況によって使い分けしています。

3D設計にはAutodeskのRevitを使用されているとのことですが、「DRA-CAD」の3D機能は操作されたことはありますか?

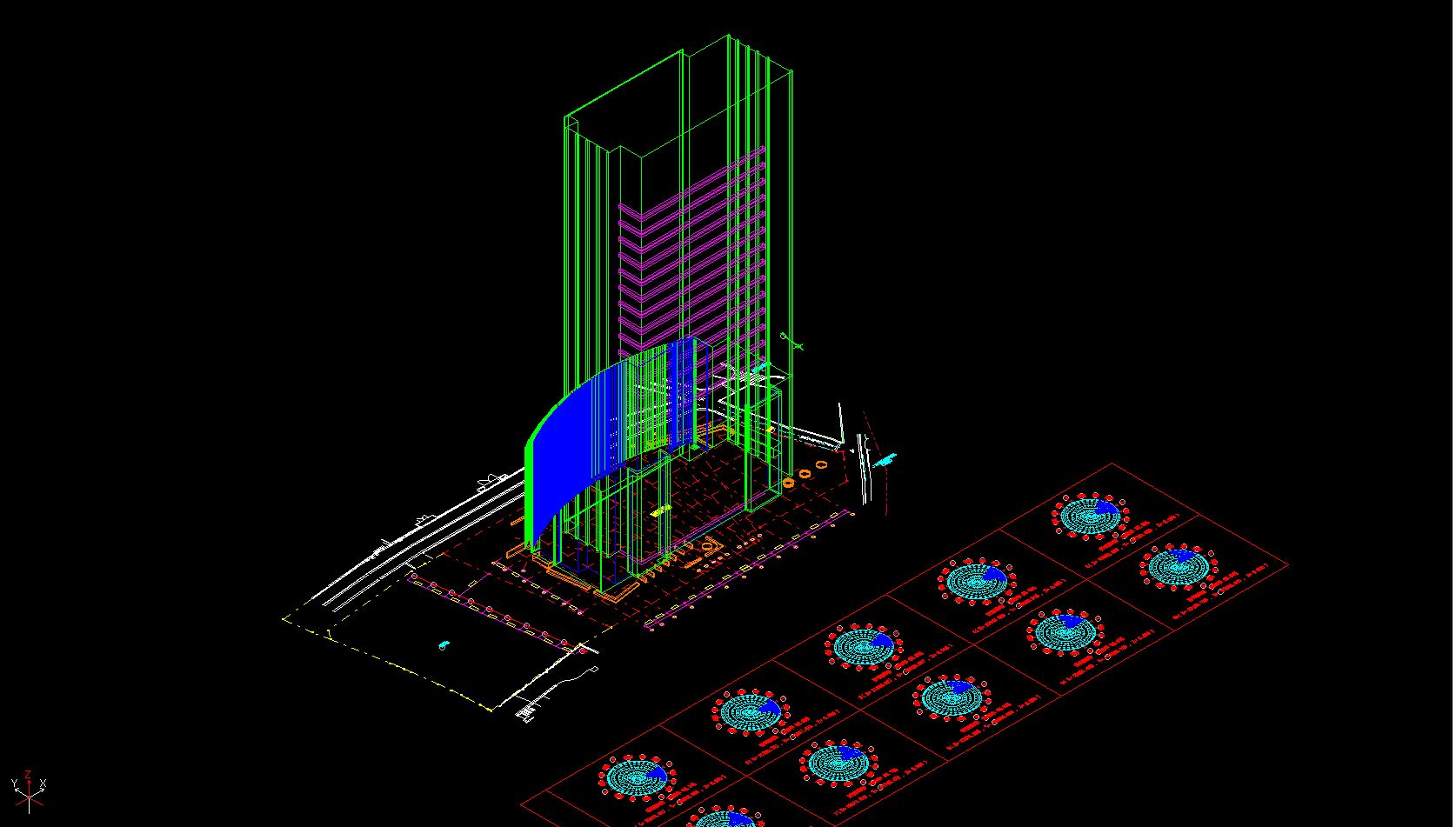

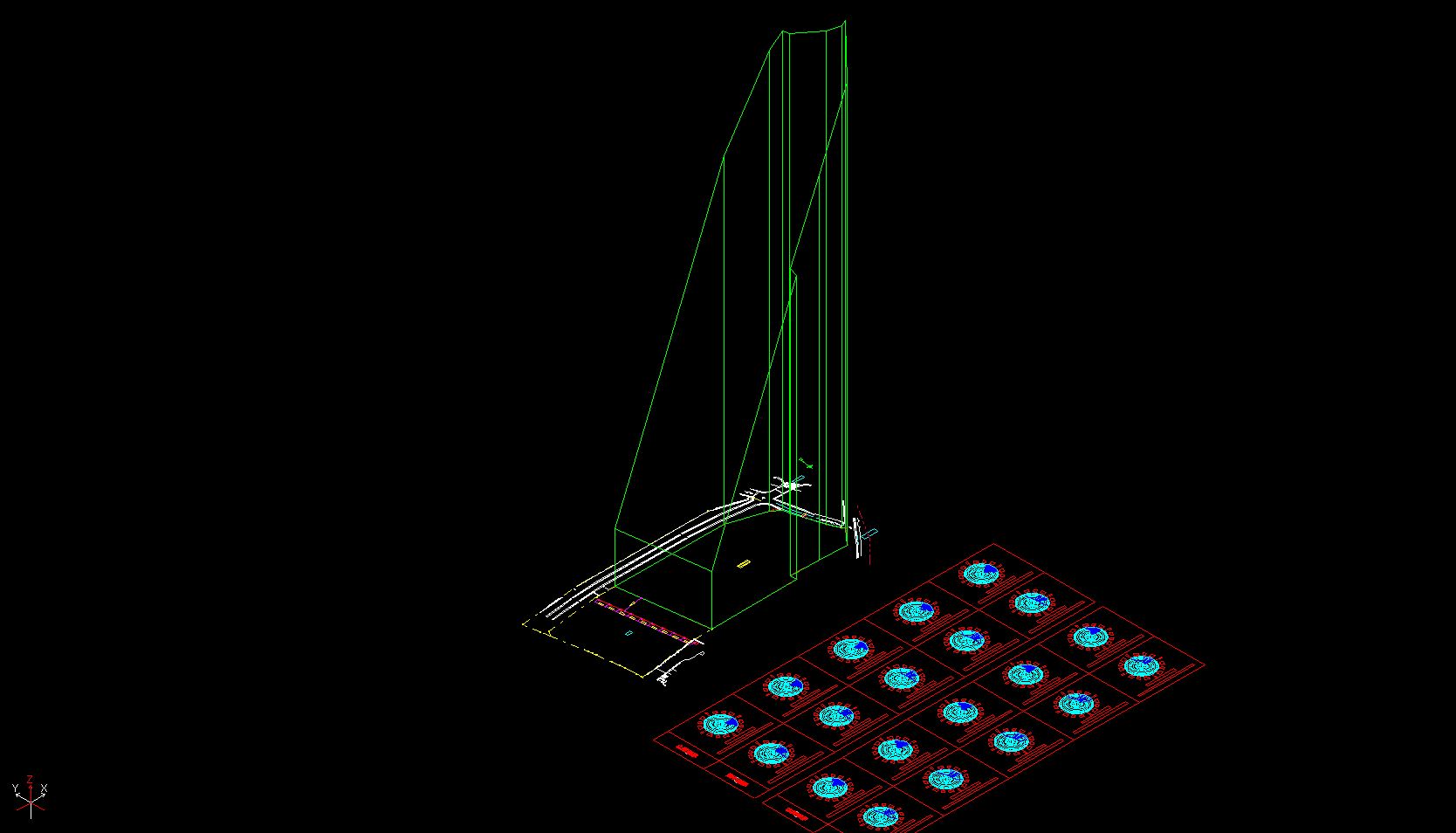

「DRA-CAD」の3D機能で圧倒的に便利なのは「天空率」や「日影計算」ですね。CADデータのまま計算ができるので非常に助かっています。

天空率計算は「DRA-CAD」だけで賄えています。AutoCADにはこのような機能がないので、

以前友人から相談を受けた際に「DRA-CAD」を勧めたこともありました。

計画から施工後まで専任担当制度を導入されているとのことですが、貴社の具体的なプロジェクトのフローについて教えてください。

弊社は大阪と三重に事務所があり、主に意匠設計を担当しています。現在、意匠設計の担当者は17名、構造設計が2名、設備設計が1名という体制です。

基本的に意匠設計が全体の調整役を担います。クライアントとの打ち合わせを重ねながら設計を進め、 ある程度固まった段階で設備や構造の担当者に図面を渡し、修正を繰り返します。 工場などのプロジェクトは、平均で1年程度の期間がかかりますが、大規模なものでは3年ほどかかることもあります。

基本的に意匠設計が全体の調整役を担います。クライアントとの打ち合わせを重ねながら設計を進め、 ある程度固まった段階で設備や構造の担当者に図面を渡し、修正を繰り返します。 工場などのプロジェクトは、平均で1年程度の期間がかかりますが、大規模なものでは3年ほどかかることもあります。

「DRA-CAD」は基本全プロジェクトで活用しています。

「DRA-CAD」が貴社の業務の役に立っているとお聞きしとても嬉しく重います。「DRA-CAD」の魅力について改めてお聞かせいただけますか。

意匠設計で図面を描くうえで、これ以上便利なソフトがあるのだろうかと思っています。

2次元図面の作図に関しては、AutoCADよりも圧倒的にDRA-CADのほうが描きやすいと感じています。

操作性はもちろんですが、やはりコスト面でも「DRA-CAD」の方がメリットが大きいですよね。

直感的な操作性とコストは「DRA-CAD」の強味です。お二方とも入社当時から「DRA-CAD」を操作されていらっしゃるとのことですが、業務中よく使う機能があれば教えてください。?

オーバーレイ機能はここ5~10年で活用し始め、便利な機能として定着しています。

ベースの平面図や断面図を作成し、他の図面へ転用したり、

共同作業としてチーム内で共有し、関連図面の整合性を保つ用途で使用しています。

平面図を直したら全部のその関連する図面が修正されるので修正漏れを防ぐことができています。

ただ、工場などの規模が大きい物件になると、

工場の生産機械データなど細かい要素が多いので、線の書き込み量が数千・数百万本となります。

動作速度が遅くなるので、少しストレスを感じることがあります。

動作が重くなる原因はPCの性能の問題などもあるかもしれませんが、

今回「DRA-CAD」の最新バージョン「dracad 2025」がリリースされ、GDIとDirectXを自動切り替えできるようになりました。

最新版は描画スピードが向上し、文字のかすれ問題も改善しています。

お話を聞くかぎりでは貴社で使用されているデータ量が膨大なため、一度体験版でお試し頂ければと思います。

そうなんですね。ちょうどwindows11の切り替えに伴って最新バージョンにアップデートしようと考えていたところでした。

期待したいと思います。

その他の「DRA-CAD」の気になる点や改善要望などはありますか?

オーバーレイの話の続きとなりますが、メーカーからの部品のデータをアウトライン化させることができればより便利になるかと思います。

また、レイヤーが混在している中で、特定の部分を削除したり、表示非表示ができると嬉しいかと。

レイヤー単位で表示非表示はできると思うのですが、

レイヤーを横断したある一定の塊のグループをハンドリングできる方法があるとなお嬉しいです。

あと、今は上下にしかレイヤーを動かすことができませんが、間にも挟めるようにしていただけると嬉しいですね。

そのぐらいの、なんかちょっと痒いところに手が届くぐらいしか思いつかないぐらい完成されてるCADだとは思っています。

そのぐらいの、なんかちょっと痒いところに手が届くぐらいしか思いつかないぐらい完成されてるCADだとは思っています。

レイヤー機能をもう少し補完してほしいということですね。ご意見ありがとうございます。

その他にも、「DRA Viewer」のデータの受け渡しをもう少し簡単にしてほしいです。

MBSのデータをそのまま見たいことがあります。特に現場ではPDFの図面があればいいのですが、

ない場合や寸法を測りたい時に「DRA-CAD」のデータを直接開ける方法があると便利だと思います。

会社にいる時に必要なデータをOneDriveにコピーしておけば、出先でiPadを使ってアクセスし、開くことはできると思います。

mps、mpzの形式でも問題なく開くので、次回ぜひお試しください。

これまで数多くのプロジェクトで「DRA-CAD」をご活用いただいてきたかと思いますが、

その中でも、特に印象に残っているプロジェクトやエピソードがあれば、ぜひ教えてください。

5、6年前に行った某大学の新築プロジェクトが印象に残っています。

超高層建築物のため、天空率を用いて斜線制限を緩和したプロジェクトです。

範囲の設定や土地の条件が複雑で、非常に大変な作業でした。

最終的には天空率の基準をクリアし、無事に竣工しました。「DRA-CAD」がなければ難しかったと思います

「DRACAD」単体で天空率計算ができるため、建物のボリューム検討がスムーズに行えました。

一本のソフトで2D設計から3D検討(日影図・天空率計算)までシームレスに作業ができるため、

効率的に設計ができるのが「DRACAD」の強みだと思っています。

当時は、適合建物のボリュームなどを手動で製作しており大変時間がかかっていましたが、

現在は「i-ARM」で自動的に作成が可能となっており、ますます便利になってきていると感じています。

え、あのビルですか。私も過去にプライベートで訪れたことがあります。

あの有名なビルが「DRA-CAD」で作られたとは驚きです。

協力会社もあったようですが、データ連携など何かトラブルなどの問題はありませんでしたか?

はい、なんとか「DRA-CAD」でやりきりました(笑)

あのような規模感かつ複雑な設計を「DRA-CAD」でやりきることができたら、「DRA-CAD」を使用しない理由はないですね。

多分、もう十分。

できない物件ないですね(笑)

「最後に」

当時はまだCADの機能も今ほど充実しておらず、手書きの延長のような感覚でしたね。 修正は楽でしたが、当初は、仕上がりの美しさで言えば手書きの方が優れていた印象があります。