|熱橋入力

|熱橋入力

熱橋の入力を行います。

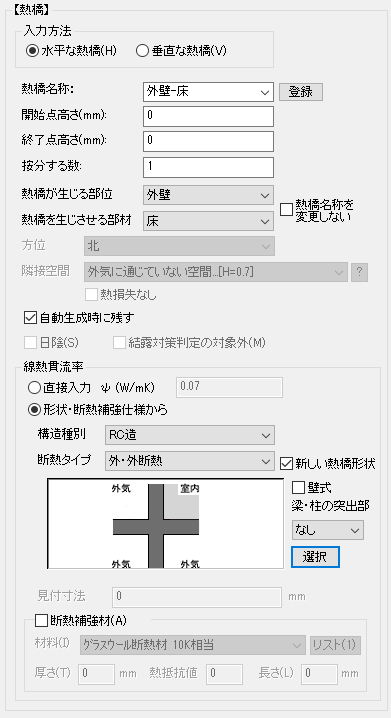

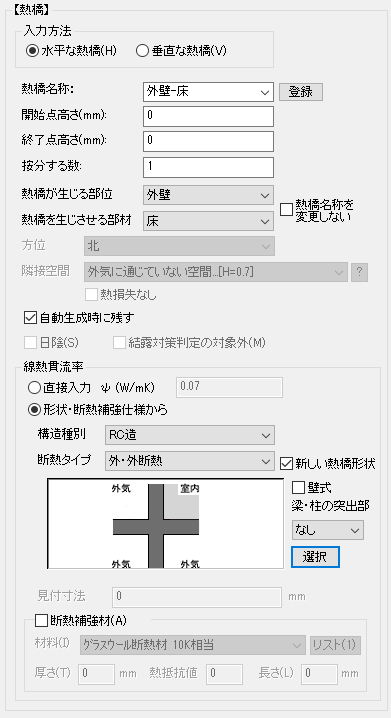

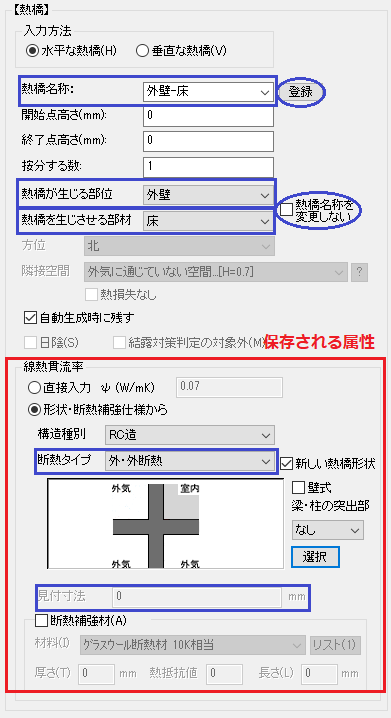

■ 属性パレット

■ 説明

| 入 力 項 目 | 説 明 |

|---|---|

| 入力方法 | 「水平な熱橋」、「垂直な熱橋」のいずれかを選択します。 |

| 熱橋名称 | 熱橋が生じる部位と熱橋を生じさせる部材により、自動的に表示されます。 変更する場合は入力します。計算書に熱橋の名称として表示されます。 ※[登録]ボタン「●熱橋入力リストの登録、呼び出し」を参照。 |

| 開始点高さ(mm) | 垂直な熱橋を入力する場合の開始位置、終了位置のZ座標を入力します。 水平な熱橋の場合は、高さを指示します。当該階のFLを0とします。 |

| 終了点高さ(mm) | |

| 按分する数 | 熱橋長さを按分する必要がある場合は、按分する数を指定します。計算書に は、この数で除した熱橋長さが計上されます(戸建編集モードでは「1」のま ま、変更の必要はありません)。 |

| 熱橋が生じる部位 | 熱橋が生じる部位の要素種別を選択します。「外壁」、「床」、「天井」、「屋根」、 「小屋裏壁」、「指定しない」のいずれかを選択します。 「指定しない」を選択した場合、方位を指定して熱橋を入力します(独立熱橋)。 「指定しない」以外を選択した場合、熱橋が生じる部位で指定した部材の方位が 熱橋の方位となります。 |

| 熱橋を生じさせる部位 | 熱橋が生じる部位の指定した要素に、熱橋を生じさせる部材の要素種別を 指定します。「外壁」、「床」、「外床」、「天井」、「屋根」、「内壁」、「界壁」、「庇」、 「柱」、「梁」、「バルコニー」、「パラペット」のいずれかを選択します。 |

| 熱橋名称を変更しない | [熱橋が生じる部位][熱橋を生じさせる部材]を変更すると、熱橋名称が変更 されてしまいます。 登録した熱橋を呼び出し、部位を変更する際に、登録したそのままの名称で 熱橋を入力したい場合に ✔ を入れます。 |

| 方位 | 熱橋が生じる部位が「指定しない」(独立熱橋)の時に、方位と 隣接空間を明示的に指定します。 熱損失なし:住戸の隣接空間で温度差係数を0にする場合に ✔ を入れます。 |

| 隣接空間 | |

| 自動生成時に残す | 熱橋の【自動生成】コマンドでも削除されない熱橋オブジェクトを作成します。 通常【自動生成】コマンドではすべての熱橋オブジェクトが削除されますが、 このチェックを入れた熱橋オブジェクトは削除されません。 |

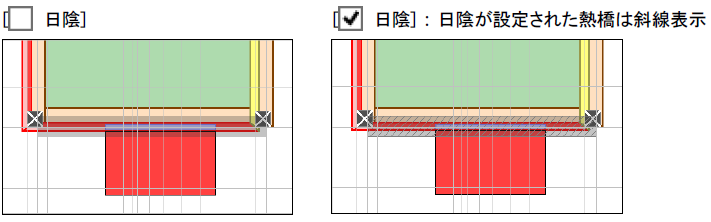

| 日陰 | 熱橋が生じる部位が「指定しない」(独立熱橋)の時に、有効となります。 1年中を通して日が当たらない場合に、 ✔ を入れます。日陰が設定された 熱橋は斜線表示されます。1)参照 |

| 結露対策判定の対象外 | 断熱等性能等級の結露対策判定の対象としない部位とする場合に、 ✔ を入れ ます。 |

線熱貫流率 |

熱橋の線熱貫流率の設定方法を指定します。 「直接入力」、「形状・断熱補強仕様から」のいずれかを選択します。2)参照 |

| 直接入力Ψ(W/mk) | 線熱貫流率の値を直接設定します。 |

| 形状・断熱補強仕様から | 「構造種別」、「断熱タイプ」、「形状タイプ」、「見付寸法」(S造のみ有効)、「断熱補強材」を 設定します。 |

1)日陰の表示

※部位にぶら下がる熱橋の「日陰」フラグは、ぶら下がる部位の「日陰」フラグに依存します。

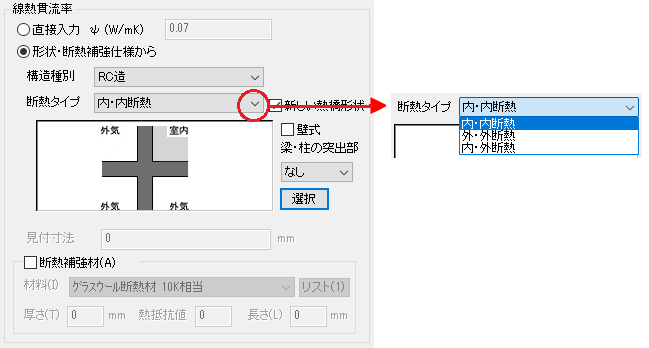

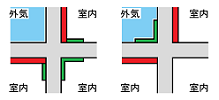

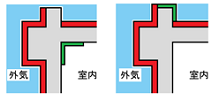

2)線熱貫流率の指定方法に「形状・断熱補強仕様から」、構造種別に「RC 造」を設定すると、熱橋の形状タイプ

から線熱貫流率を決定することができます(表1、又は表2)。

断熱タイプ :「内・内断熱」・「外・外断熱」・「内・外断熱」から選択します。

新しい熱橋形状 : ✔ を入れると、新しい形状パターン(6パターン)から、熱橋を選択

することができます(表1)。

✔ を入れないと、以前の形状パターン(40パターン)から、熱橋を選択

することができます(表2)。

壁式 :壁式構造の取り合い部(外壁と床スラブの取り合い部、外壁と界壁の接合部、

その他これと同等の熱損失があると判断可能な形状を含む場合)は ✔ を入れます。

梁・柱による突出部:「なし」・「室内側」・「室外側」から選択します。

[選択]ボタン :熱橋画像(境界の組合せ)から熱橋の形状パターンを選択します。

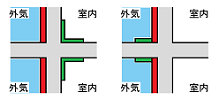

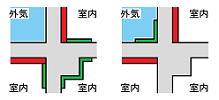

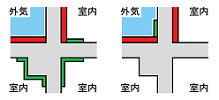

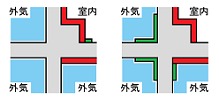

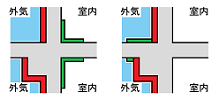

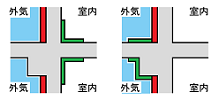

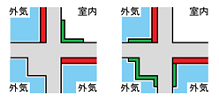

表1 鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部の線熱貫流率(新しい熱橋)

| 境界の組合せ | 構造熱橋部で取り合う面の組合せ | 構造熱橋部の特徴 | 線熱貫流率𝛹𝑗(W/mK) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 断熱補強 仕様1 |

断熱補強 仕様2 |

断熱補強 なし |

|||

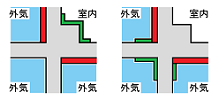

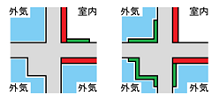

外気3 室内1 |

内断熱面 と 内断熱面 | 構造熱橋部は生じない | - | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 壁式等(※) | 0.55 | 1.00 | 1.05 | |

| 壁式等以外 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | ||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | |

| 壁式等以外 | 0.30 | 0.85 | 1.40 | ||

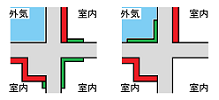

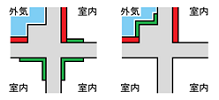

外気3 室内1 |

内断熱面 と 内断熱面 | 構造熱橋部は生じない | - | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.50 | 0.85 | 0.85 | |

| 壁式等以外 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | ||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.35 | 0.70 | 0.85 | |

| 壁式等以外 | 0.30 | 0.70 | 0.75 | ||

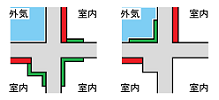

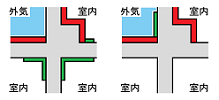

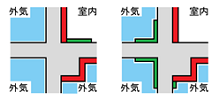

外気2 室内2

|

内断熱面 と 内断熱面 | 壁式等 | 0.65 | 0.90 | 1.10 |

| 壁式等以外 | 0.85 | 1.15 | 1.60 | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.65 | 1.05 | 1.10 | |

| 壁式等以外 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | ||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.65 | 1.00 | 1.10 | |

| 壁式等以外 | 0.95 | 1.50 | 1.65 | ||

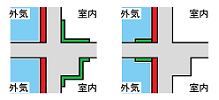

外気2 室内2

|

内断熱面 と 内断熱面 | 壁式等 | 0.65 | 0.90 | 1.10 |

| 壁式等以外 | 0.85 | 1.15 | 1.60 | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 構造熱橋部は生じない | - | |||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.65 | 1.00 | 1.10 | |

| 壁式等以外 | 0.95 | 1.50 | 1.65 | ||

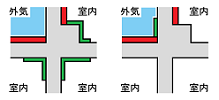

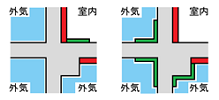

外気1 室内3

|

内断熱面 と 内断熱面 | 壁式等 | 0.85 | 1.10 | 1.15 |

| 壁式等以外 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 構造熱橋部は生じない | - | |||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.55 | 0.85 | 0.90 | |

| 壁式等以外 | 1.00 | 1.55 | 1.70 | ||

外気1 室内3

|

内断熱面 と 内断熱面 | 壁式等 | 0.85 | 1.10 | 1.15 |

| 壁式等以外 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | ||

| 外断熱面 と 外断熱面 | 構造熱橋部は生じない | - | |||

| 内断熱面 と 外断熱面 | 壁式等 | 0.55 | 0.85 | 0.90 | |

| 壁式等以外 | 1.00 | 1.55 | 1.70 | ||

熱損失があると判断可能な形状を含む

注1

構造熱橋部の線熱貫流率の値は、「境界の組合せ」、「構造熱橋部で取り合う面の組み合わせ」、「構造熱橋部の特徴」及び

「断熱補強仕様」に応じて判断する。ただし、構造熱橋部の仕様が不明又は該当する仕様の判断が出来ない場合は、該当する

「境界の組合せ」において線熱貫流率が最も大きい値を用いることができる。

注2

「構造熱橋部の特徴」において「壁式等」とは、室内に構造熱橋部を生じさせる取合い部周囲の断熱材施工部位と同一面に対して、

柱・梁等の突出部が無いもの(柱・梁等の突出部が線熱貫流率の値に影響を及ぼさないものを含む。)をいい、「壁式等以外」とは

柱・梁等の突出部があるものをいう。

注3

壁又は床等の外皮平均熱貫流率の計算を行う際は、本表の「構造熱橋部の特徴」によらず柱・梁等は連続する壁又は床等の一部と

みなし、突出部は無いものとして壁厚又は床厚により計算を行う。その際、異なる断熱仕様がある場合は、断熱仕様ごとに分けて

計算を行うこと。ただし、柱・梁等に断熱補強仕様1以上の断熱施工をする場合は、当該部位が連続する壁又は床等と同様の断熱施工

を行っているものとみなすことができる。

注4

本表によらず、鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部の線熱貫流率は3.35(W/m K)とすることができる。

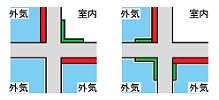

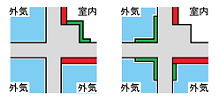

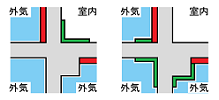

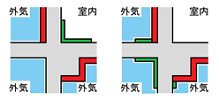

表2 鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部の線熱貫流率(以前の熱橋)

| 熱橋形状等 | 線熱貫流率𝜓𝑗(W/mK) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 断熱層を貫通する形状 | 断熱形式 | 断熱補強の 有無 |

断熱補強 仕様 1 |

断熱補強 仕様 2 |

||

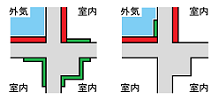

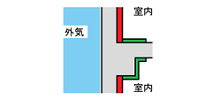

| 熱的境界の内外に十字型に熱橋が突出する場合 | 壁構造 | 内断熱 (室内3、外気1) |

|

あり | 0.85 | 1.05 |

| なし | 1.15 | |||||

| 外断熱 (室内2、外気2) |

|

あり | 0.65 | 1.05 | ||

| なし | 1.10 | |||||

| 外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.55 | 1.00 | ||

| なし | 1.05 | |||||

| 内・外断熱 (室内3、外気1) |

|

あり | 0.55 | 0.80 | ||

| なし | 0.90 | |||||

| 内・外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.20 | 0.60 | ||

| なし | 0.70 | |||||

| ラーメン構造等で柱、 梁等が熱的境界の 内部に存する |

内断熱 (室内3、外気1) |

|

あり | 0.85 | 1.10 | |

| なし | 1.15 | |||||

|

あり | 1.20 | 1.80 | |||

| なし | 2.00 | |||||

|

あり | 1.55 | 2.45 | |||

| なし | 3.35 | |||||

| 外断熱 (室内2、外気2) |

|

あり | 0.60 | 1.00 | ||

| なし | 1.10 | |||||

| 外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.45 | 0.90 | ||

| なし | 1.00 | |||||

| 内・外断熱 (室内3、外気1) |

|

あり | 1.00 | 1.55 | ||

| なし | 1.70 | |||||

|

あり | 1.35 | 2.20 | |||

| なし | 2.50 | |||||

|

あり | 0.55 | 0.85 | |||

| なし | 0.90 | |||||

|

あり | 0.55 | 0.85 | |||

| なし | 0.90 | |||||

| 内・外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.15 | 0.60 | ||

| なし | 0.60 | |||||

|

あり | 0.35 | 1.15 | |||

| なし | 1.45 | |||||

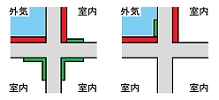

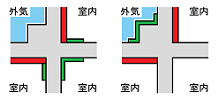

| ラーメン構造等で柱、 梁等が熱的境界の 外部に存する |

内断熱 (室内 3、外気 1) |

|

あり | 0.80 | 1.05 | |

| なし | 1.10 | |||||

| 外断熱 (室内2、外気2) |

|

あり | 1.10 | 1.10 | ||

| なし | 1.60 | |||||

|

あり | 2.30 | 2.30 | |||

| なし | 2.80 | |||||

| 外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.85 | 0.85 | ||

| なし | 2.60 | |||||

|

あり | 0.60 | 0.60 | |||

| なし | 1.80 | |||||

|

あり | 0.50 | 0.50 | |||

| なし | 1.05 | |||||

| 内・外断熱 (室内3、外気1) |

|

あり | 0.40 | 0.65 | ||

| なし | 0.70 | |||||

|

あり | 0.65 | 1.10 | |||

| なし | 1.55 | |||||

| 内・外断熱 (室内1、外気3) |

|

あり | 0.30 | 0.85 | ||

| なし | 1.40 | |||||

|

あり | 0.45 | 1.30 | |||

| なし | 2.55 | |||||

|

あり | 0.20 | 0.60 | |||

| なし | 0.70 | |||||

|

あり | 0.20 | 0.60 | |||

| なし | 0.70 | |||||

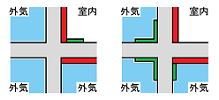

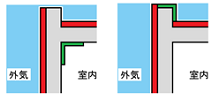

| 熱的境界の内側に熱橋が突出する場合 | 壁構造 | 内断熱 |  |

あり | 0.65 | 0.90 |

| なし | 1.10 | |||||

| ラーメン構造で柱、 梁等が熱的境界の 内部に存する |

|

あり | 0.85 | 1.15 | ||

| なし | 1.60 | |||||

|

あり | 1.30 | 2.15 | |||

| なし | 3.05 | |||||

| ラーメン構造で柱、 梁等が熱的境界の 外部に存する |

|

あり | 0.60 | 0.90 | ||

| なし | 1.05 | |||||

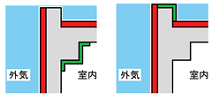

| 熱的境界の外側に熱橋が突出する場合 | 壁構造 | 外断熱 |  |

あり | 0.50 | 0.85 |

| なし | 0.85 | |||||

| 内・外断熱 |  |

あり | 0.35 | 0.70 | ||

| なし | 0.85 | |||||

| ラーメン構造で柱、 梁等が熱的境界の 内部に存する |

外断熱 |  |

あり | 0.40 | 0.75 | |

| なし | 0.85 | |||||

| 内・外断熱 |  |

あり | 0.30 | 0.70 | ||

| なし | 0.75 | |||||

|

あり | 0.60 | 1.30 | |||

| なし | 2.10 | |||||

| ラーメン構造で柱、 梁等が熱的境界の 外部に存する |

外断熱 |  |

あり | 0.80 | 0.80 | |

| なし | 1.20 | |||||

| 内・外断熱 |  |

あり | 0.35 | 0.70 | ||

| なし | 0.80 | |||||

|

あり | 0.45 | 1.20 | |||

| なし | 2.00 | |||||

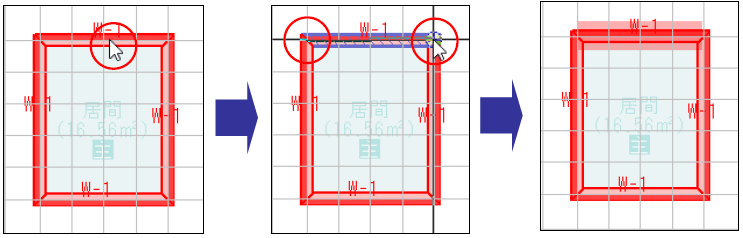

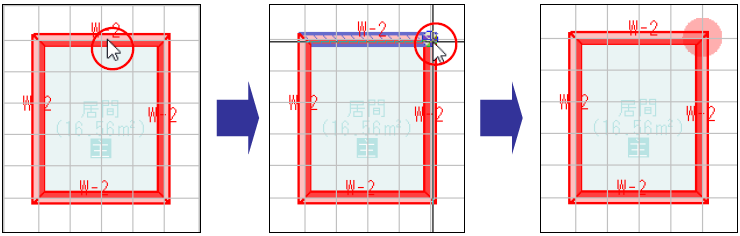

■ 操作

1 . [ホーム]メニューから〔熱橋部〕パネルの[ 熱橋]を選択する

熱橋]を選択する

2 . 属性パレットに熱橋の属性が表示される

入力方法や熱橋名称等を設定します。

3 . 熱橋を入力する

水平な熱橋の場合

「熱橋が生じる部位」を選択し、配置する位置を2点指定すると、熱橋が入力されます。

垂直な熱橋の場合

「熱橋が生じる部位」を選択し、配置する位置を1点指定すると、熱橋が入力されます。

※「熱橋が生じる部位」によって、それぞれの部位の選択モードとなります。配置された熱橋の表示色は、

「熱橋が生じる部位」が外壁の場合は赤、床は緑、天井は黄、屋根はピンク、

独立熱橋はグレーで表示されます。

4 . コマンドを終了する

右クリックで終了します。

※別の入力コマンドを実行しても、熱橋入力コマンドは解除されます。

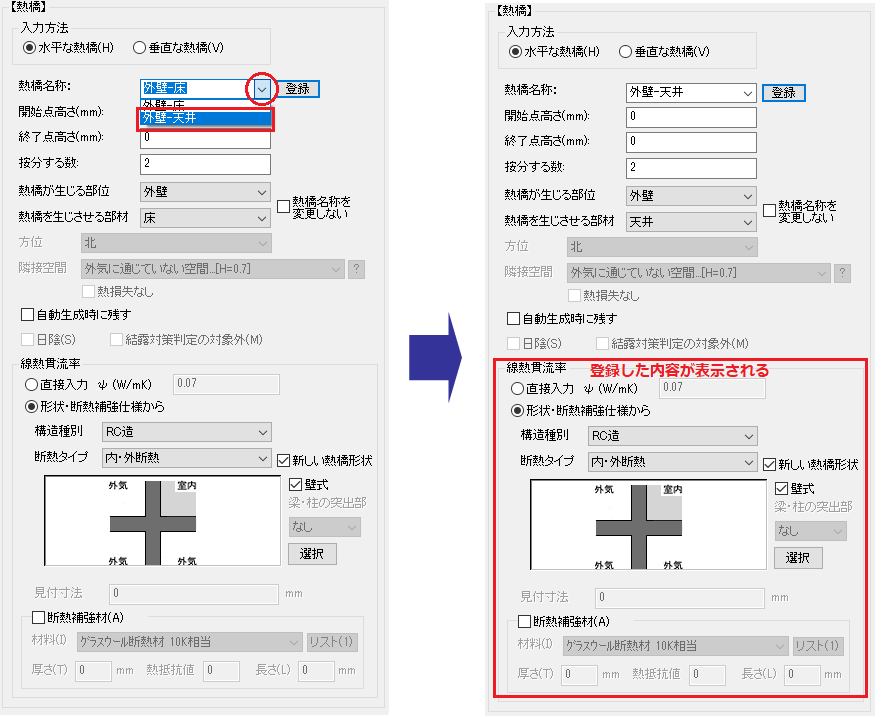

●熱橋入力部品リストへの熱橋の登録、呼び出し

【熱橋入力】コマンドで設定した熱橋の属性を熱橋入力部品リストに登録することができます。登録するとプルダウンリストに表示され、 リストから選択できます。同じプロジェクトであれば、違う間取りタイプでも同じ熱橋入力リストを利用できます。

【入力部品リスト】コマンドでは、編集や削除などリストの管理が行えます。

すでに配置した熱橋の設定内容を変更する場合は、【熱橋の確認・変更】、【熱橋のプロパティ】、【入力部 品リスト】コマンドのいずれかで行います。(詳細は、「選択モード:熱橋 ●熱橋の確認・変更を行う ●熱橋 のプロパティ」、【入力部品リスト】コマンドを参照してください)

1 . 熱橋入力部品リストへ熱橋を登録する

1)[熱橋名称]は、[熱橋が生じる部位]→[熱橋を生じさせる部材]を設定すると、熱橋名称が設定されます。

※[熱橋名称]をダブルクリックし、直接入力することもできます。熱橋名称を入力後、[熱橋が生じる部位]

[熱橋を生じさせる部材]を変更すると、熱橋名称が変更されてしまいます。入力した名称を有効にする場合は、

[熱橋名称を変更しない]に ✔ を入れ、[熱橋が生じる部位][熱橋を生じさせる部材]を設定します。

2)線熱貫流率の各項目を設定し、[登録]ボタンをクリックすると、熱橋の属性が熱橋名称で保存されます。

保存される属性は、「線熱貫流率の各項目」

・直接入力

線熱貫流率直接入力値

・形状・断熱補強仕様から

構造種別

断熱タイプ

新しい熱橋形状( ✔ がある場合、壁式、梁・柱の突出部)

形状パターン

見付寸法(S造のみ有効)

断熱補強材の有無

材料、厚さ、熱抵抗値、長さ

となります。

熱橋入力部品リストの保存場所:(プロジェクトフォルダ)¥_db¥ HeatBridgeInputDataSet.csv

※同じ名称がすでに登録されている場合は、[登録]ボタンをクリックすると、上書きするか否かを確認します。

リストに同じ名前で上書き登録しても、すでに配置した熱橋の断熱補強の設定内容は変更されません。

2 . 熱橋入力部品リストに登録した熱橋の呼び出し

登録すると[熱橋名称]のプルダウンリストに表示されます。リストから選択すると、熱橋入力部品リストに登録した熱橋の属性が表示されます。

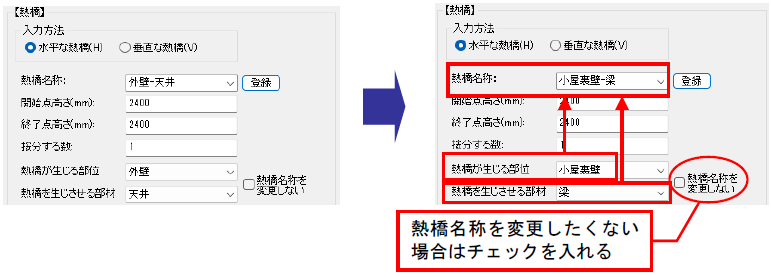

[熱橋名称を変更しない]

登録した熱橋を呼び出し、部位を変更する場合、[熱橋が生じる部位][熱橋を生じさせる部材]を変更すると、熱橋名称が変更されてしまいます。

登録した名称を変更せず、部位を変更して熱橋を入力したい場合、[熱橋名称を変更しない]に ✔ を入れてから部位を変更します。

●熱橋入力部品リスト削除、編集

登録した熱橋入力リストの削除や編集する場合は、【入力部品リスト】コマンドで行います(詳細は、【入力部品リスト】コマンドを参照してください)。