|

天空率について |

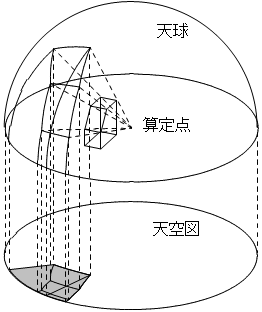

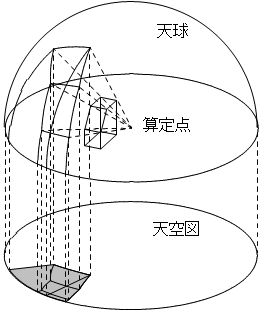

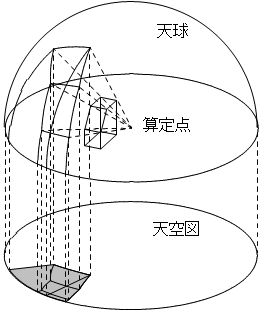

天空率は、ある位置(算定点)から上空を見上げた時に、対象となる建築物にさえぎられることなく、空が見えることのできる範囲を割合で示したものです。

値が大きければ大きいほど空が多く見えていることを表します。

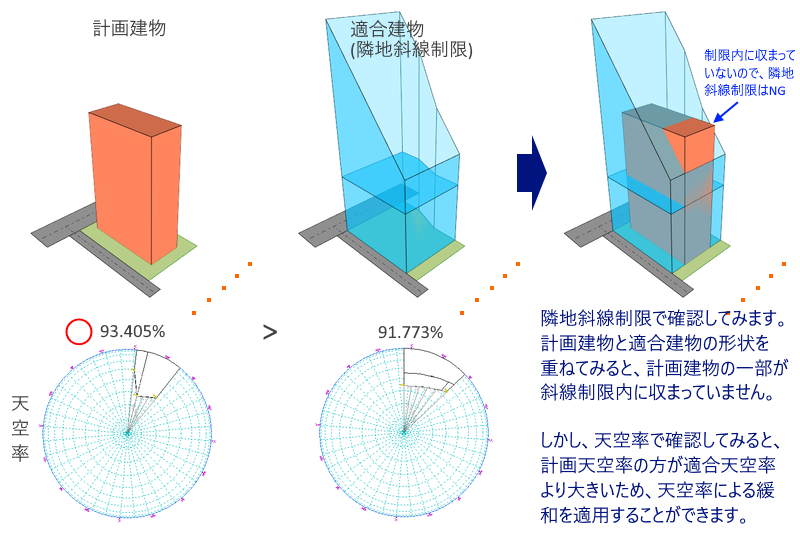

計画建物の天空率が、適合建物(※)の天空率と比べて大きい場合に、”周辺環境の採光や通風など、適合建物と同程度以上の環境である”と判断することができ、斜線制限の代わりの制限として適用することができます。

天空率を利用することで、斜線制限を満足する立体より高い建築物を設計することができ、よりデザインの幅も広がる、というメリットがあります。

※適合建物・・・斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)を満足する建築物(立体)。

| 背景 | 内容 | 算定位置と間隔 |

| 計算の手順 | 天空率の緩和の例 | 天空率コマンド |

平成14年11月13日に建築基準法の一部を改正する政令が公布され、平成15年1月1日に施行されました。この改正の目的は、仕様規定であったそれまでの斜線制限に性能規定を付与することにありました。性能規定を付与するためには、該当する法規が計画建物の何に関する性能を規定しているかを明確にする必要があります。そのため、まず高さ制限の目的を「周辺環境の採光、通風等を確保するため」と位置付けました。そして、計画建物が建つ敷地周辺のある位置(以下、算定点と呼称)において、高さ制限を満足している建築物(以下、適合建物と呼称)によって確保される採光、通風などと同程度以上の採光、通風などが得られれば、現行の高さ制限を適用しなくても構わないとしました。

そして、基準法では「周辺環境で確保される採光、通風などの程度の指標」として天空率を導入しました。

算定点において、計画建物を建てた場合の天空率(以下、計画天空率と呼びます)と、適合建物の天空率(以下、適合天空率と呼びます)を計算し、計画天空率が適合天空率以上であればよしとする規定です。

天空率による形態制限は、建築物の特定部分の高さを制限するのではなく、建築物全体として所定の天空率が確保されていれば制限を満足していると考えます。建築物の形状に対する制限が大幅に緩やかになったことになります。

また高さ制限による規定と天空率による規定は高さ制限の種類(道路斜線や隣地斜線など)ごとにどちらの規定を適用させるか選ぶことができます。

天空率の適用

|

適用可能 |

適用不可 |

|

〇道路斜線 〇隣地斜線 △北側斜線 (北側に道路斜線があると適用不可) |

×高度斜線 |

例)

道路斜線

|

用途地域 |

算定位置 |

間隔 |

高さ(※1) |

|

全て |

前面道路の敷地と反対側の境界線上 |

道路幅員の1/2以下で等間隔 |

道路中心線の高さ |

勾配がある道路の場合、算定点の間隔はXY面に投影して等間隔にとります。

隣地斜線

|

用途地域 |

算定位置 |

間隔 |

高さ(※2) |

|

住居系用途地域 |

16m |

8m以内の等間隔 |

地盤面の高さ |

|

商業系用途地域 |

12.4m |

6.2m以内の等間隔 |

地盤面の高さ |

算定位置は隣地境界線の外側へ平行にとります。

北側斜線

|

用途地域 |

算定位置 |

間隔 |

高さ(※2) |

|

第1種・第2種低層住居専用地域 |

4m |

1m以内の等間隔 |

地盤面の高さ |

|

第1種・第2種中高層住居専用地域 |

8m |

2m以内の等間隔 |

地盤面の高さ |

算定位置は隣地境界線から真北方向の外側へ平行にとります。

★算定点の高さ

算定点の高さは敷地の地盤面の高さと前面道路や隣地の地盤面の高さとの関係で決まります(建築基準法施行令135条の9~11の第四、五項)。

※1 道路斜線

|

算定点の高さは、道路中心線の高さになります。 算定点の高さ(m) = 道路中心線の高さ |

|

|

道路中心線の高さが地盤面より1m以上低い場合は、地盤面との高低差(H)から1mを引いた値の1/2だけ道路面が高い位置にあるとみなすことができます。 算定点の高さ(m) = 道路中心線の高さ + (H ー 1) / 2 |

|

また、道路に勾配があったとき、算定点の間隔は、投影した状態での距離になります。

※2 隣地斜線、北側斜線

|

算定点の高さは、敷地の地盤面の高さになります。 算定点の高さ(m) = 敷地の地盤面高さ |

|

|

地盤面が隣地より1m以上低くなっている場合、隣地との高低差(H)から1mを引いた値の1/2だけ地盤面が高い位置にあるとみなすことができます。 算定点の高さ(m) = 敷地の地盤面高さ + (H ー 1) / 2 |

|

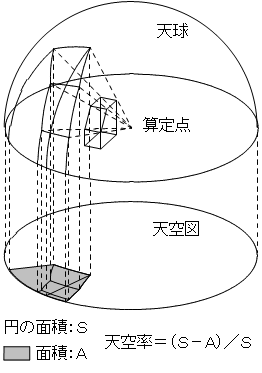

算定点から見ることのできる天空(空)の内、計算対象となる建築物に遮られることなく実際に見ることのできる範囲の割合を示します。

①算定点を中心とした半径Aの半球を(天球といいます)を想定します。

②次に算定点から見える建築物について、その算定点から見た輪郭を底とし、算定点を頂点とする錐体を考えます。

③その錐体の半球面による断面の水平面に対する正射影図を描きます。この正射影図を天空図といいます。

④手順「③」の建築物の正射影図の面積をSとすると、天空率Uは、

U=(S-A)/S×100[%](S=r×r×π)

で算出できます。

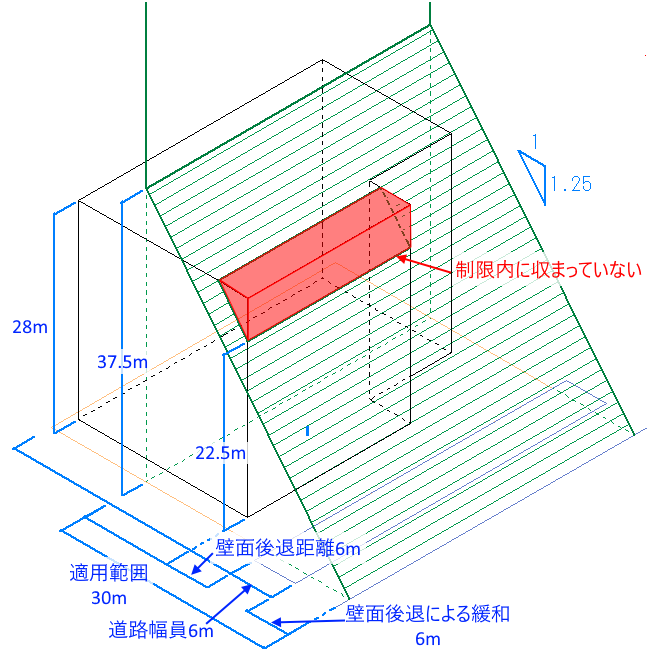

図1の敷地と計画建物で考えます。敷地の一方に6m幅の道路があり、計画建物は道路のある敷地境界線から6m後退しています。

今回は道路斜線制限で確認してみます。

図1

◆道路斜線

例として取り扱う規制は、道路反対側の境界線からの距離に1.25を乗じた高さを制限とするものです。

制限される範囲は道路反対側の境界線から30mです。この道路斜線を図示したのが図2の緑の部分です。壁面後退距離が6mありますから、道路反対側の境界線は敷地から6m離れた位置になります(法56条第二項)。道路に一番近い壁面の位置で高さの制限は(6m+6m+6m)×1.25=22.5mですから建物高さ(28m)より低いので、この計画建物は高さ規制を満たしていないことになります。

図2

◆天空率

次に天空率の確認をします。

もし、計画建物の天空率が適合建物の天空率より大きければ、対象物によって遮られる空の範囲が小さいという事になり、適合建物と同等以上の通風、採光等が確保されている事になります。この場合、斜線制限を適用する必要はなく、天空率による緩和を適用することができます。

斜線制限に適合している最大の建物(緑)を適合建物として、その適合建物に基いた計画建物を用意して(黄色)、算定点(築基準法施行令135条の9~11に定義)それぞれに両方の天空率を求めます。

計算の結果、全ての算定点において天空率は適合建物より大きくなりました。

よって、天空率による緩和を適用することができます。

|

適合建物の天空率 |

計画建物の天空率 |

|

|

|

|

|

|

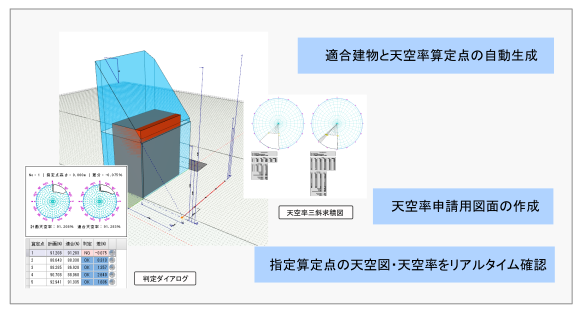

天空率コマンドを利用して、各斜線制限に対する天空率計算を行うことができます。