|

建築可能空間について |

建物を建てようとするとき、敷地が十分に広くて周りに何もなければ、基本的には自由な形状の建物を建てることが可能かもしれません。

しかし、現実には敷地は小さく、かつ密集している場合が多いです。そうするとそれぞれが好き勝手に建てたのでは周辺の環境は悪化するばかりです。都市を秩序ある状態に保つためにもある程度の規制が必要となります。

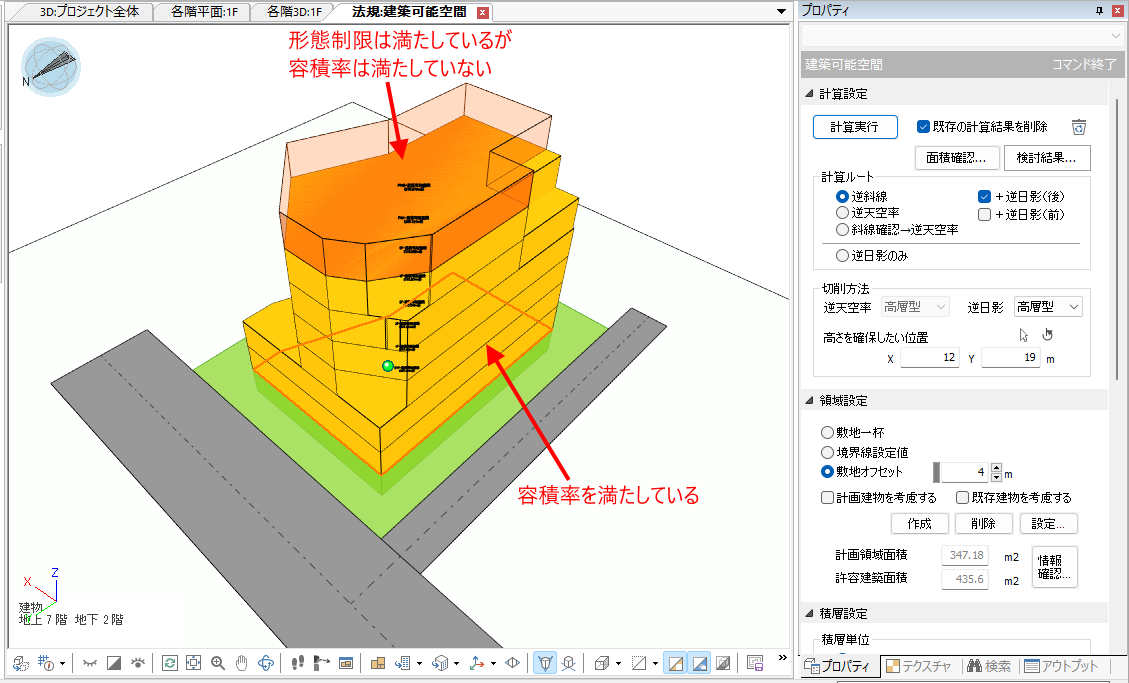

建築基準法の中で、建物の形状に対する制限を形態制限と呼びます。形態制限には、規模を制限する建蔽率と容積率、形状そのものを規制する高さ制限(斜線制限や天空率)と日影規制があります。このうち、形状そのものを規制するものは3次元の立体として考えなければなりません。

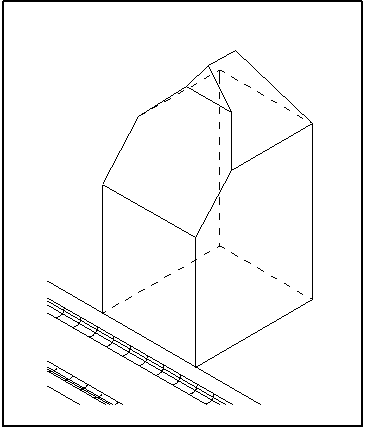

例えば、右の図はある敷地の斜線制限による規制の状態を表したものです。描かれている立体の中で建築するのであれば、建物は斜線制限に適合していることになります。日影規制の場合も同様にして立体を得ることができます。この立体の示す範囲を建築可能空間と呼びます。

立地条件として、敷地の境界線情報と用途地域情報があれば、その計画地に適合した建築可能空間を算出することができます。その結果を元に計画地にどれぐらいの規模の建築物を建てられるか、あたりをつけるような検討が可能になります。

建築可能空間コマンドでは、計画地に対する建築可能空間を算出することができます。