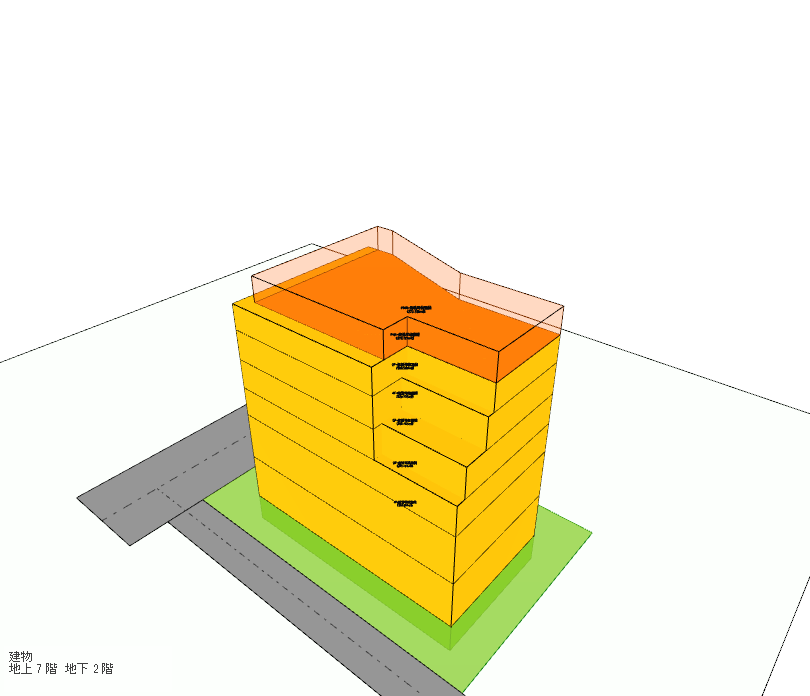

建築可能空間

|

|

建築可能空間 |

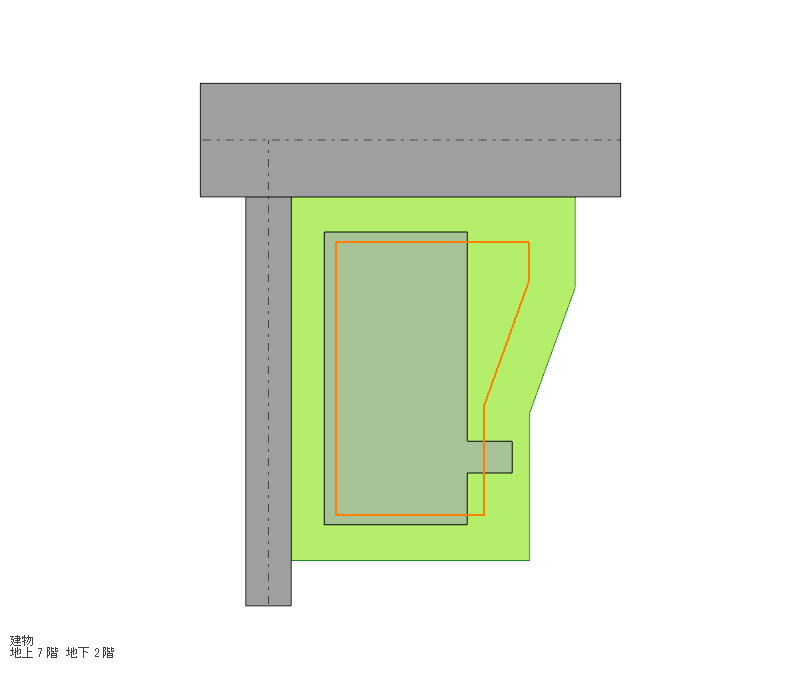

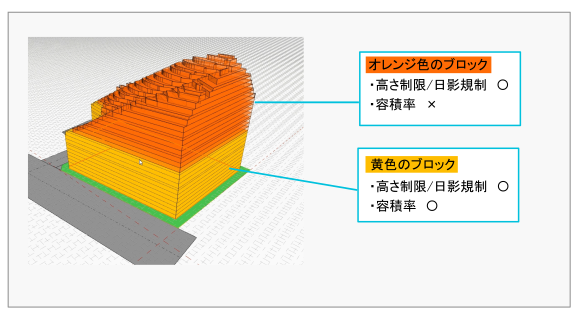

計画地に対する建築可能な空間の算出を行うコマンドです。

敷地の形状、敷地境界線、用途地域などの情報をもとに、高さ制限、日影規制、容積率などを満たした建築可能空間を算出します。

その結果をもとに、計画地にどれくらいの規模の建築物を立てられるか、あたりをつけるような検討が可能になります。

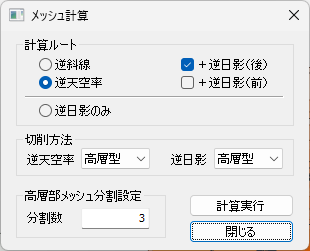

計算手法として逆斜線、逆天空率、逆日影を選択することが可能です。

◆参考

| 準備 | 実行方法 | 計算の流れ | 設定値 | Q&A |

事前に以下の要素の入力が必要になります。

|

要素 |

用途 |

|

|

敷地 |

形状:敷地の範囲 緯度経度:逆日影計算 平均地盤面高さ:逆日影計算 |

|

|

敷地境界線 |

境界線種別:各種計算の振り分け セットバック設定:逆斜線計算、逆天空計算の壁面後退距離 隣接地設定:各種計算の緩和条件の判定 |

|

|

用途地域 |

形状:用途地域の範囲 斜線制限条件:逆斜線計算、逆天空率計算 日影規制条件:逆日影計算 高度地区条件:高度地区の高さ制限 |

|

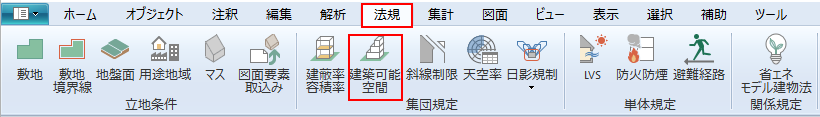

リボンメニュー[法規]→[敷地境界線]

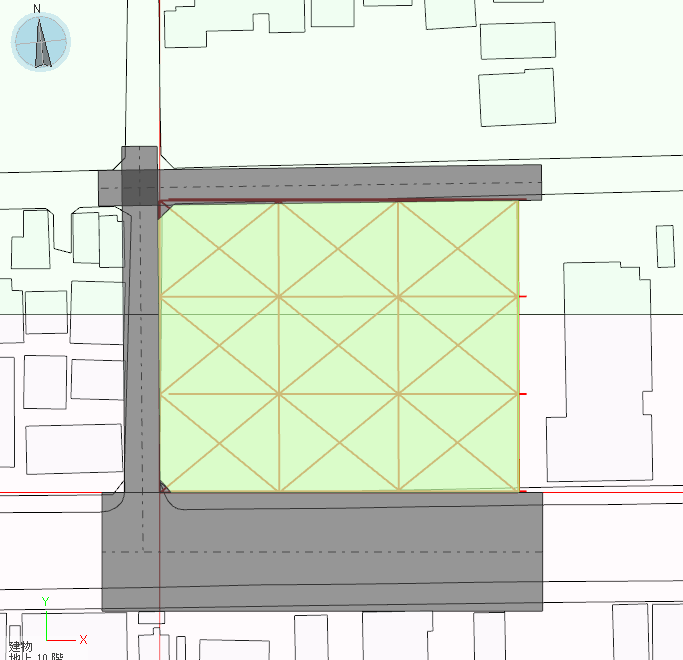

計画地の敷地形状、敷地境界線、用途地域などの情報が入力されているか確認し、建築可能空間コマンドを実行します。

[計算実行]ボタンをクリックすると、入力された情報にしたがって自動的に建築可能空間が算出されます。

必要に応じて、各種設定を変更し、計算を繰り返すことで、目的に近い建築可能空間を見つけていきます。

※コマンドをまずは試してみたいという場合は、下記フォルダにあるファイルをご利用ください。

[i-ARMインストールフォルダ]\Samples\tuto-law\02-集団規定

| 計算設定 | 領域設定 | 積層設定 | 詳細設定 | 描画属性 |

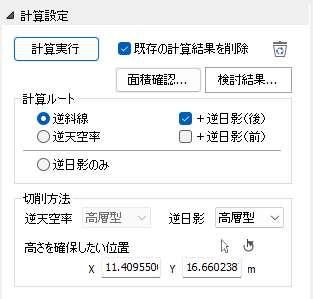

建築可能空間計算を実行します。

チェックON:既に作成した建築可能空間を全て削除してから、新たな建築可能空間を作成します。

チェックOFF:既に作成した建築可能空間を残したまま、新たな建築可能空間を作成します。

計算結果の全削除

計算結果の全削除

建築可能空間計算によって生成された結果情報を全て削除します。

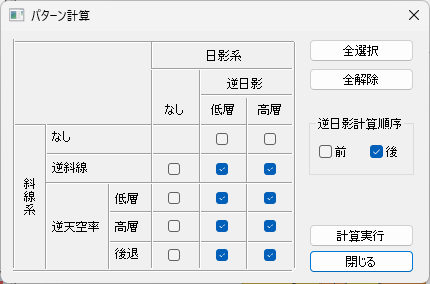

斜線制限のチェックを行い、クリアしていない部分は逆斜線計算を行います。

天空率のチェックを行い、クリアしていない部分は逆天空率計算を行います。

逆斜線系計算+逆日影系計算を行います。前後の指定は、逆日影計算の順序を表しています。

・逆日影(後):逆斜線系計算を行った後に逆日影系計算を実行します

・逆日影(前):逆日影系計算を行った後に逆斜線系計算を実行します

日影規制のみチェックを行い、クリアしていない部分は逆日影計算を行います。

※逆天空率について:

傾向的に高さを確保できる可能性がありますが、住居系の用途地域では

日影規制の影響で十分な高さが確保できず逆天空率計算が適さない場合があります。

※+逆日影について:

日影規制がある地域ではチェックを入れて計算することで、

形態制限の規制に適合した建築可能空間の検討が行えます。

逆日影計算は結果が複雑な形状になりやすいので、「逆日影(後)」の方が整形な形状が求まりやすい傾向があります。

※逆日影の計算順序について:

建築可能空間の計算では、仮想の計画建物に対して、ある規制がクリアしなかったときに形状を切削するような処理を行います。その性質上、チェックする規制が複数ある場合にその順番によって結果が異なってくることがあります。例えば、逆斜線系→逆日影系の計算順序の場合、先の逆斜線系計算の影響によって削られる部分が大きくなります。それを逆の順序にすると逆日影系計算で削られる部分が大きくなるといった具合です。特に逆天空率や逆日影計算の場合は、規制をクリアする形状のパターンは複数存在し得るので、このような計算順序によって算出される結果が異なってきます。

逆天空率計算または逆日影計算を指定した場合に切削方法について指定します。

低層型

建物全体の高さを少しづつ削って、形態制限をクリアするような建築可能空間を作成します。

高層型

指定した位置の高さをできるだけ確保しつつ、形態制限をクリアするような建築可能空間を作成します。

逆天空率計算では、算定点から見た建物の幅を狭くするように処理します。

逆日影計算では、指定位置の高さを確保するように処理します。

この算定方法は切削量を少なくできる可能性が高いですが、その反面整形を保ちづらい傾向があります。

後退型(逆天空率のみ)

敷地境界線から見た建物の前後方向を調整して、形態制限をクリアするような建築可能空間を作成します。

計画建物の天空率が適合建物の天空率を下回った場合、対象となる敷地境界線から建物までの後退距離を大きくしていき、再計算を行います。計画建物の天空率が適合建物の天空率を上回っていたら計算を終了し、後退した建物またはその部分を削除します。

この算定方法は他の手法と比べて整形的な形状が保たれやすい傾向があります。

高さを確保したい位置

高層型を指定した場合に、高さを確保したい位置をX座標、Y座標で指定します。

画面から取得

画面から取得

高さを確保したい位置を画面上で指定します。

指定位置を領域中央

指定位置を領域中央

高さを確保したい位置を設定している領域中央に設定します。

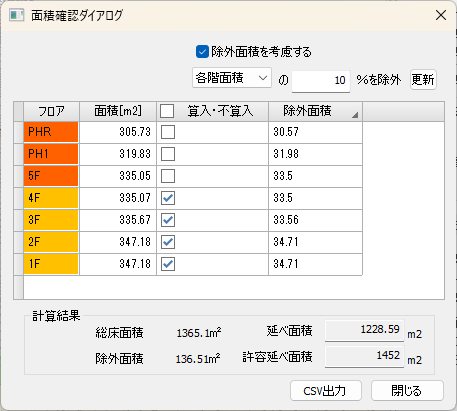

建築可能空間結果から各階面積、延床面積の確認を行います。

容積率の計算対象から除外される面積を割合で簡易計算し延べ面積を計算できます。

また、各階面積をCSV形式で出力できます。

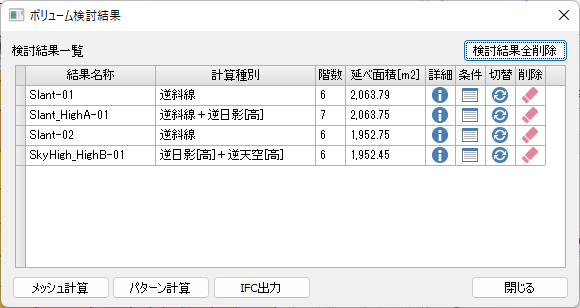

検討した建築可能空間結果を履歴として一覧で確認することができます。

一覧の行を選択すると検討した結果がビュー上でハイライト表示されます。

検討した結果情報を全て削除します。

一覧の項目

|

結果名称 |

検討結果の名称が表示されます。 |

|

計算種別 |

検討結果の計算種別が表示されます。 |

|

階数 |

検討結果の建築可能階数が表示されます。 |

|

延べ面積 [m2] |

検討結果の建築可能延べ面積が表示されます。 |

|

詳細 |

検討結果の詳細情報が表示されます。 |

|

条件 |

検討結果で使用した計算条件をコマンドに再設定します。 |

|

切替 |

検討結果のボリューム情報をメインの結果として再設定します。 |

|

削除 |

検討結果を削除します。 |

※検討結果の削除について:

検討した結果を履歴として残しており、その履歴を削除する操作になります。

メインの計算結果の削除は行われません。

逆天空率または逆日影のいずれかの計算手法で「高層型」を指定していた場合に

高層部座標候補を計画地形状から複数算出して、

それぞれの座標ごとのボリューム算定結果を算出します。

※メッシュ分割数「3」の例

指定した分割数で敷地バウンダリー形状を分割しメッシュ配置します。

メッシュの中央点を高層部座標として計算します。

計算ルートの組み合わせパターンを一括して計算することができます。

4種の逆斜線系と3種の逆日影系(「なし」を含む)の計算ルートの組み合わせと、

さらに計算順序の指定などで、あわせて22種の計算パターンを指定できます。

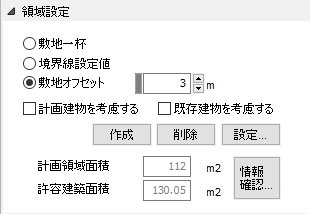

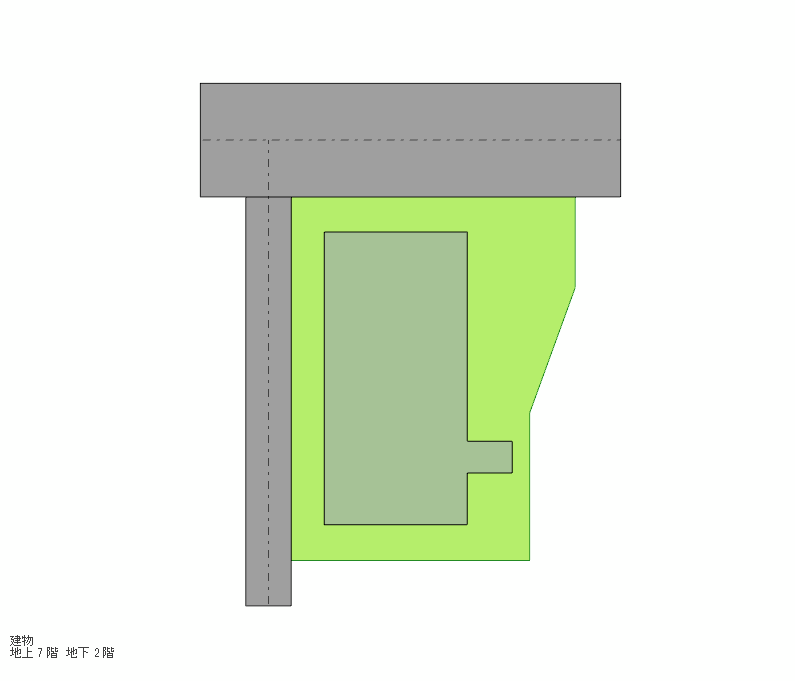

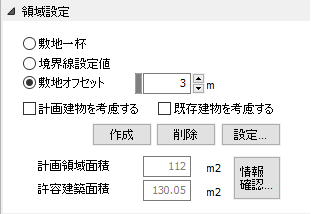

建築可能空間算出時の平面的な領域の設定を行います。

敷地一杯を領域と見做して建築可能空間を算出します。

敷地境界線の「セットバック」設定値を考慮して建築可能空間を算出します。

敷地形状から一律オフセットした領域で建築可能空間を算出します。

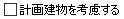

チェックON:計画建物外形を切削対象として使用します。

チェックOFF:設定領域を引き伸ばしたボリュームを切削対象として使用します。

チェックON:既存建物外形を占有空間として計算で考慮します。

チェックOFF:既存建物外形を計算時に考慮しません。

|

敷地一杯 |

境界線設定値 |

|

|

|

|

敷地オフセット |

計画建物を考慮する |

|

|

|

計画建物の形状を切削対象としたい場合の設定です。

計画建物を考慮する:入力オブジェクトの範囲でボリュームを算出する際にチェックします。

既存建物を考慮する:入力オブジェクトの既存建物は切削対象としない場合にチェックします。

既存建物の指定は入力オブジェクトのプロパティで設定が可能です。

設定:計画建物の基となるオブジェクトを選択します。(建物外形生成オブジェクト設定)

下記の条件を満たしたオブジェクトを元に計画建物モデルを生成します。

・建物外形生成オブジェクト設定でチェックが入っている

・表示状態である

・完全に敷地内に存在する(はみ出てるものはNG)

・敷地以下に所属するオブジェクト

ボタンで明示的に計画建物モデルを生成することができますが必須ではありません。

ボタンで明示的に計画建物モデルを生成することができますが必須ではありません。

生成されていない場合は 時に自動的に生成されます。

時に自動的に生成されます。

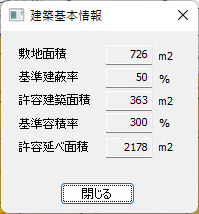

領域設定で指定された領域の面積を表示します。

計画地の基準建蔽率をもとに算出した許容建築面積を表示します。

計画地の敷地面積や基準建蔽率、基準容積率情報などを確認するウィンドウを表示します。

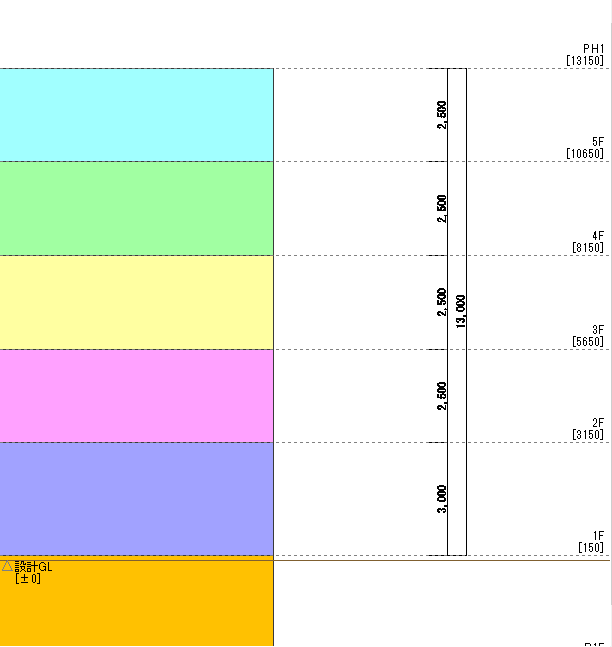

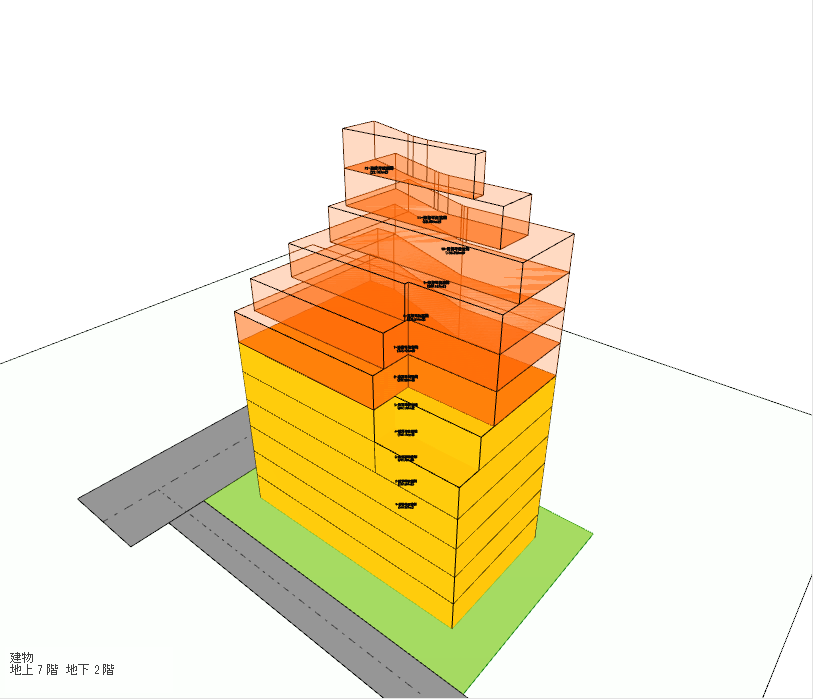

生成されるボリューム層の単位について設定します。

階高

モデルで設定している各階または仮想階の階高毎にボリュームの層が生成されます。

※モデルで設定している各階の階高:「階の設定」コマンドで設定している階情報

数値指定

生成されるボリューム1層の高さを数値で指定します。

数値指定:指定層高さ

ボリューム1層の高さをメートルで指定します。

数値指定:階境界で層分割

チェックを入れると、階の区切りでも層分割します。

チェックを外すと指定した数値の間隔でのみ層分割します。

指定高さの仮想階が「積層高さ上限値」まであるものとしてボリュームの層が生成されます。

チェックを外すとモデルで設定している各階の情報に従ってボリュームが生成されます。

※モデルで設定している各階の情報:「階の設定」コマンドで設定している階情報

数値指定または仮想階高で、層を積み重ねたときの高さの上限値を設定します。

生成される層のグルーピング設定を行います。

階で分ける

モデルで設定されている階ごとにグルーピングします。

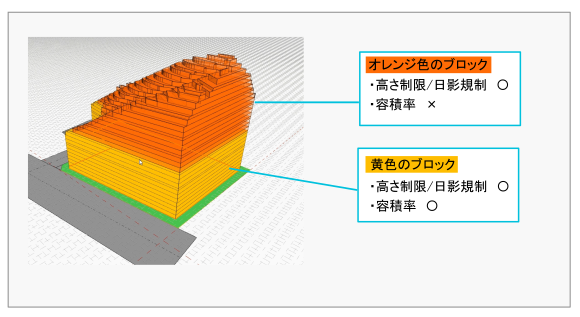

容積率範囲で分ける

許容延べ面積が算出されている場合に収まっているかどうかで分類します。

すべてばらす

グルーピングしないですべてバラバラの状態になります。

1つにまとめる

すべての層が1つにまとめられます。

|

|

仮想階高の指定 |

||

|

使う |

使わない |

||

|

積 層 単 位 |

階高 |

仮想階高で区切った層で、積層高さ上限までボリュームを生成します。

|

モデル設定の階高で区切った層で、モデル設定の最上階までボリュームを生成します。

|

|

数値指定 |

指定数値で区切った層で、積層高さ上限までボリュームを生成します。

|

指定数値で区切った層で、モデル設定の最上階までボリュームを生成します。

|

|

積層単位を「階高」に指定した場合は、各階ごとの建築可能空間がシンプルな形で生成されます。

「数値指定」の場合、形態制限の状態や積み上げ可能な層を細かく確認することが可能になりますが、計算に時間がかかる傾向があります。

仮想階高を使った計算は、計画地に対する建築可能空間の把握に役立ちます。

一方で、仮想階高を使わなかった場合は、モデルで設定している階の情報に従って計算を行います。

そのため、各階で階高が異なる場合など、より詳細な建築計画に沿ったボリューム検討が可能になります。

|

積層単位を「階」で「仮想階なし」、「層のグルーピング」の計算結果例 |

|

|

逆日影計算で用いられる計算条件の設定を行います。

緯度経度

日影計算で用いる緯度経度の値を指定します。

□緯度経度の10進表記

緯度経度の表記を切り替えます。

チェックあり:10進数表記 | チェックなし:度分秒表記

:敷地に設定されている緯度経度を取得します。

:敷地に設定されている緯度経度を取得します。

:選択した都道府県庁所在地の緯度経度の値が入力されます。

:選択した都道府県庁所在地の緯度経度の値が入力されます。

平均地盤面高さ

敷地の平均地盤面高さを指定します。

時刻指定

時刻を指定する場合は、チェックを入れて開始終了時間を設定します。

チェックなしの場合は、デフォルトの8時〜16時です。

斜線制限計算と天空率計算で用いるボリューム生成条件として

適合建物/天空率算定点 自動生成条件を設定します。

指定面積未満は削除

求まった部分ボリュームの底面積が指定値未満(m2)の場合に削除します。

逆天空率計算で用いられる計算条件の設定を行います。

天空率を使用する斜線種別

天空率に代替する斜線制限種別を指定します。

チェックが入っている種別では天空率、外れている種別では斜線制限でボリュームを算定します。

天空率計算時の安全率

天空率による斜線制限代替の判定の公差を%で指定します。

逆天空率の切削分割数

逆天空率計算ではオーバー部分について天空率の確認→形状の切削を繰り返して行いますが、そのサイクル数を指定します。少ない場合は一度にたくさん削り、多い場合は少しずつ削ります。

□逆天空率計算ではじめに斜線確認を行う

計算ルートで「逆天空率」を選択した場合に事前に斜線制限をクリアしているか確認を行うか指定します。

要素の描画属性を設定します。

Q:

計算実行すると「日影規制測定線の生成に失敗しました」とメッセージが表示されました。何が原因でしょうか?

A:

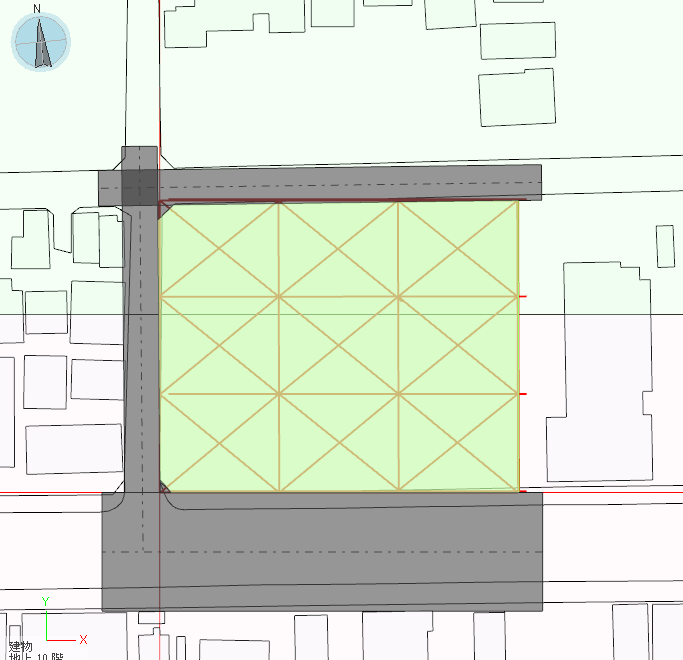

複数の用途地域が入力されている状態で用途地域の範囲が敷地の内側にしか存在していなかった場合、日影測定線の生成処理が失敗する可能性があります。用途地域の範囲を拡げてから再度計算を実行してみてください。

補足:

逆日影を含む建築可能空間の計算では、日影測定線を生成して日影規制の検証を行っています。

用途地域が1つしか存在しない場合、測定面高さが1つになるので詳しい範囲がわからなくても

計算を進めることが可能なのですが、複数存在する場合、詳しい範囲がわからないと計算を進めることができません。

|

日影測定線を生成できない例

|

日影測定線を生成できる例

|