関連法規・基準の概要

省エネ基準とは

建築物省エネ法の省エネ基準は、一般的に2016年(平成28年)に制定された、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制を指します。

本法は建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、

省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっており、

この基準に沿って設計や施工を行われます。

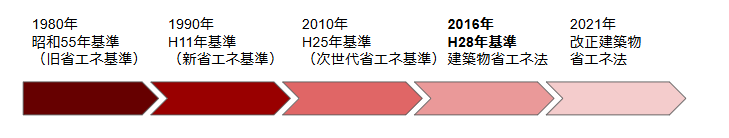

建築物省エネ法は時代に合わせて改正されているため、省エネ基準の内容も適宜変更されています。

1980年に制定されたのち、1990年、2000年、2010年、そして2016年に建築物省エネ法が制定されました。

改正建築物省エネ法

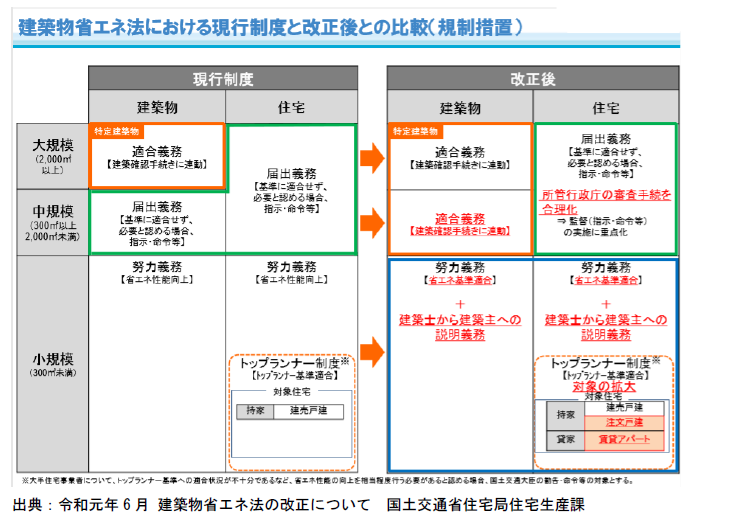

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)は2019年に公布されました。

これまで以上に省エネ化を促進させるべく住宅・非住宅ともにより厳しい内容へ変更されました。

その背景としては、エネルギー消費の割合の多い中規模建築物と小規模建築物に対してより省エネ化を図るというものです。

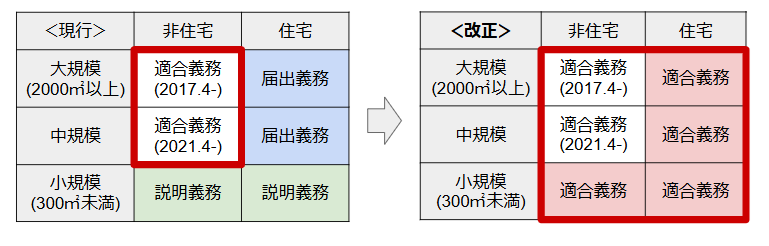

具体的には、2,000㎡以上の大規模建築物に加えて、中規模建築物も省エネ基準への適合が必要になったこと。

また、小規模建築物についても、これまで省エネ性能向上の努力義務に加えて説明義務が加わりました。

それ以降も、基準は改正されており、2025年4月に住宅・非住宅すべての建築物で適合義務化となっています。

標準入力法とモデル建物法

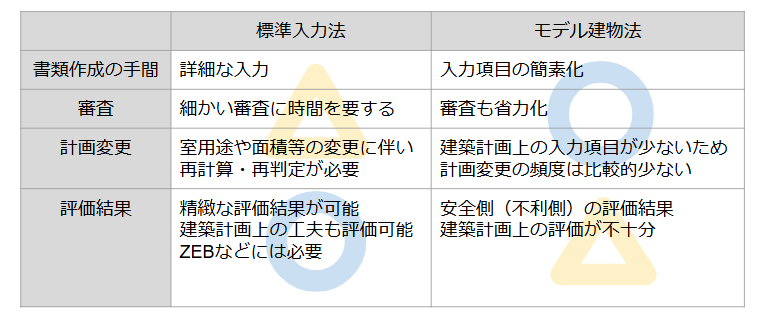

非住宅の省エネルギー評価手法として、「標準入力法」と「モデル建物法」があります。

標準入力法は評価対象建築物のすべての室の面積および、外皮や設備の仕様を入力し、エネルギー消費量を評価するのに対し、

モデル建物法は、建物用途ごとに建物形状や室用途構成などを想定したモデル建物に対して、評価対象建物の外皮や設備の仕様を適用した場合のエネルギー消費量を算定して評価します。

どちらも建築物がある一定の条件下で使われた際のエネルギーを評価し判定を行います。

モデル建物法は、標準入力法よりも計算方法は簡易ですが、1割ほど安全側(不利側)の評価結果になります。