品格法について

品確法の概要

平成12 年4 月1 日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」は、

①住宅の品質確保の促進

②住宅購入者等の利益の保護

③住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決を図り国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展

また、品確法では次の事項が定められています。

・住宅性能表示制度の創設

①住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表

示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

②住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。

③評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能

を実現する。(新築住宅のみ)

・住宅に係わる紛争処理体制の整備

性能の評価を受けた住宅に係わる裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化する。

・瑕疵担保責任の特例

①新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分

等)の瑕疵担保責任(補修請求権等)を10 年間義務付ける。

②新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任の20 年までの

伸長も可能にする。

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は品確法の柱のひとつで、耐震性や省エネルギー性などの住宅性能を、事前に比較検討できるよう設けられています。設計時と施工時に第三者機関が客観的に評価します。新築住宅を

対象とした評価項目は以下のものがあります。

住宅性能表示制度の評価項目

| 1. 構造の安定 | 地震に対する耐震性・台風などに対する耐風性 |

| 2. 火災時の安全 | 防耐火性・避難経路 |

| 3. 劣化の軽減 | 年月の経過による劣化に対する構造躯体の耐久性 |

| 4. 維持管理・更新への配慮 | メンテナンス、故障の際の補修 |

| 5. 温熱環境 | 構造体の断熱性能、サッシの断熱性能、住宅全体の気密性 |

| 6. 空気環境 | 健康・化学物質対策 |

| 7. 光・視環境 | 採光対策 |

| 8. 音環境 | 遮音性 |

| 9. 高齢者等への配慮 | 生活配線・バリアフリーの配慮 |

| 10. 防犯 | 防犯対策 |

既存住宅を対象とする場合は外壁、屋根などの住宅の部位ごとに生じているひび割れ、欠損などの

劣化等の状況を評価し、表示する事項(現況検査により認められる劣化等の状況に関する表示事項)

が位置づけられています。また、新築住宅を対象とする場合と同じ項目のうち、

3.劣化の軽減、5.温熱環境、8.音環境を除いた項目が定められています。

断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級

住宅性能表示基準の項目のうち温熱環境・エネルギー消費量は断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級の表示事項からなり、新築住宅について適用されます。

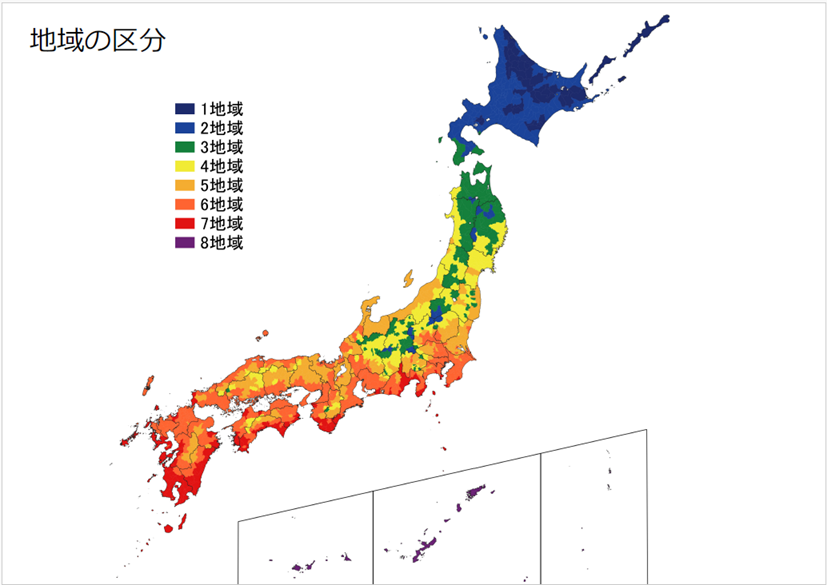

地域の区分は、全国を1 地域から8 地域の8 つに区分されます。

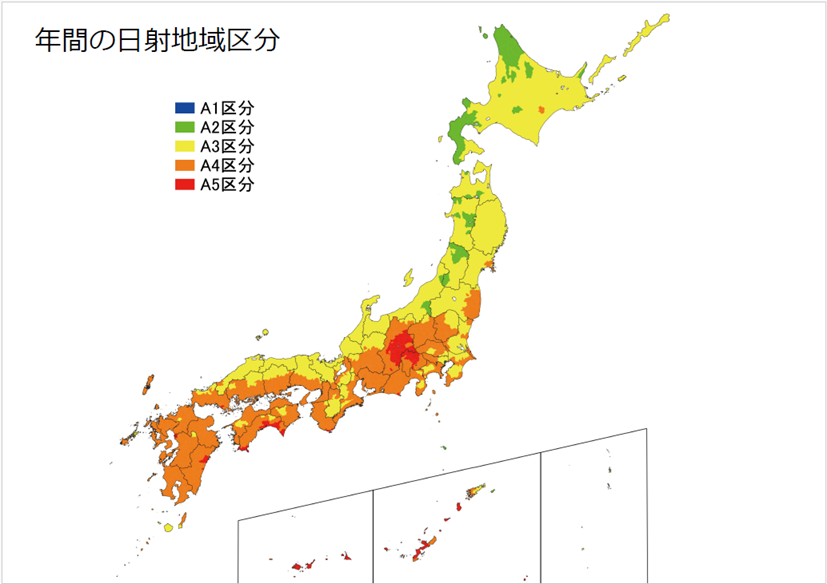

年間の日射地域区分は、全国をA1 区分からA5 区分の5 つに区分されます。

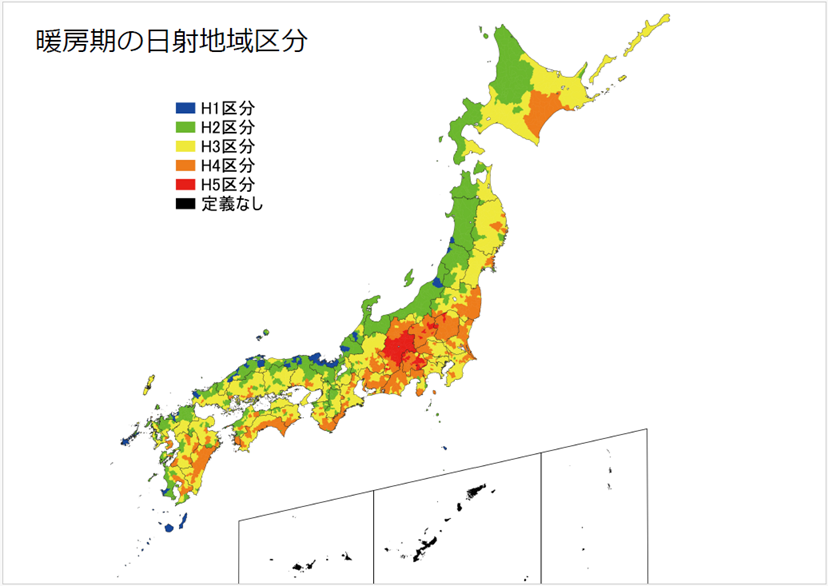

暖房期の日射地域区分は、全国をH1 区分からH5 区分、定義なしの6 つに区分されます。

評価基準の指標として以下のものがあります。

■ 断熱等性能等級

等級は地域区分が1~4 地域の場合は①③、5~7 地域の場合は①②③、8 地域の場合は②③で求められる等級のうち最も低いものとすることとされています。

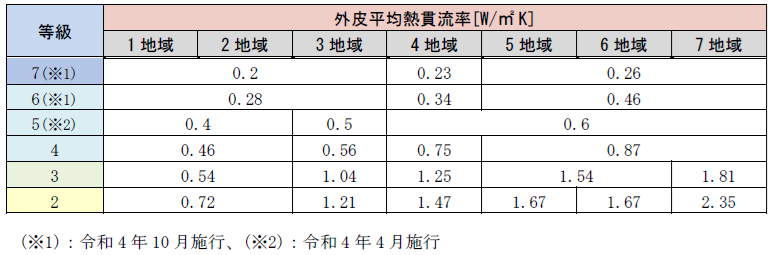

①外皮平均熱貫流率に関する基準

等級ごと、地域区分別に外皮平均熱貫流率の基準値が定められており、基準値以下となるように

求められています。

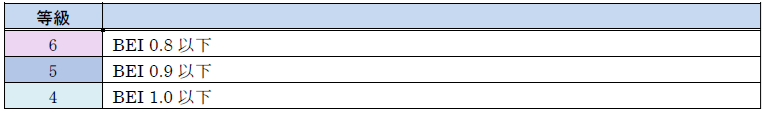

外皮平均熱貫流率の基準値

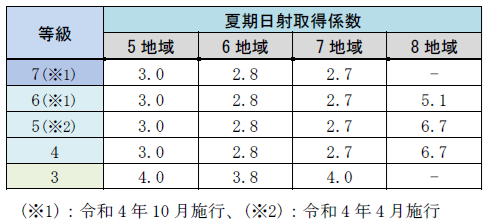

②冷房期の平均日射熱取得率に関する基準

等級ごと、地域区分別に冷房期の平均日射熱取得率の基準値が定められており、基準値以下となる

ように求められています。

冷房期の平均日射熱取得率の基準値

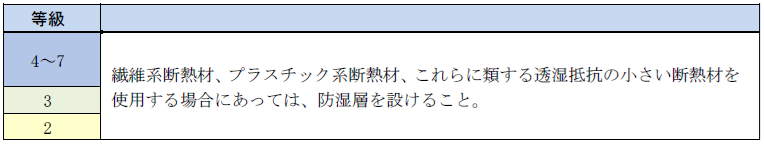

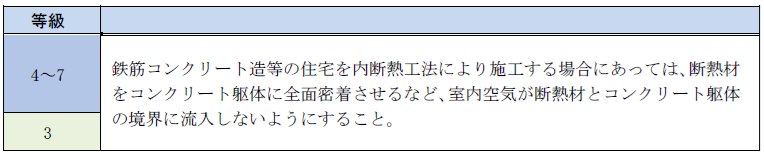

③結露の発生を防止する対策に関する基準

等級ごとに基準が以下のように定められています。

a)防湿層の設置に関する基準

防湿層設置基準

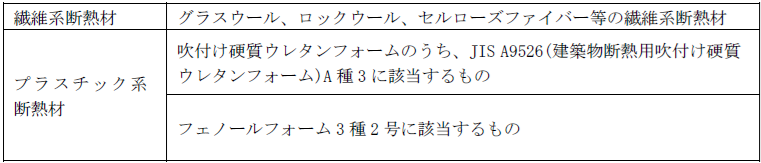

繊維系断熱材、プラスチック系断熱材

・地域区分が8 地域である場合(等級6)

・コンクリート躯体または土塗壁の外側に断熱層がある場合

・床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合または湿気の排出を妨げない構成

となっている場合

・透湿抵抗比が規定の値以上である場合

・結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合

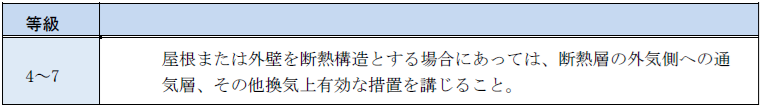

b)通気層の設置に関する基準

通気層設置基準

・鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合

・地域区分が1、2 地域以外の地域で、防湿層が0.082 ㎡ sPa/ng 以上の透湿抵抗である場合

(等級4、5)

・地域区分が1 から3 地域以外の地域で、防湿層が0.144m2・s・Pa/ng 以上の透湿抵抗である

場合(等級6、7)

・地域区分が1、2 地域以外の地域で、断熱層の外気側に軽量気泡コンクリートまたはこれと

同等以上の断熱性および吸湿性を有する材料を用いる場合で、防湿層が0.019 ㎡ sPa/ng 以上

の透湿抵抗を有する場合(等級4、5)

・結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合

・透湿抵抗比が規定の値以上である場合

・地域区分が8 地域である場合

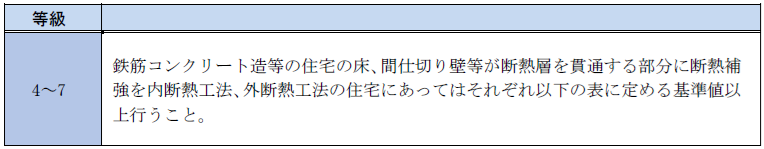

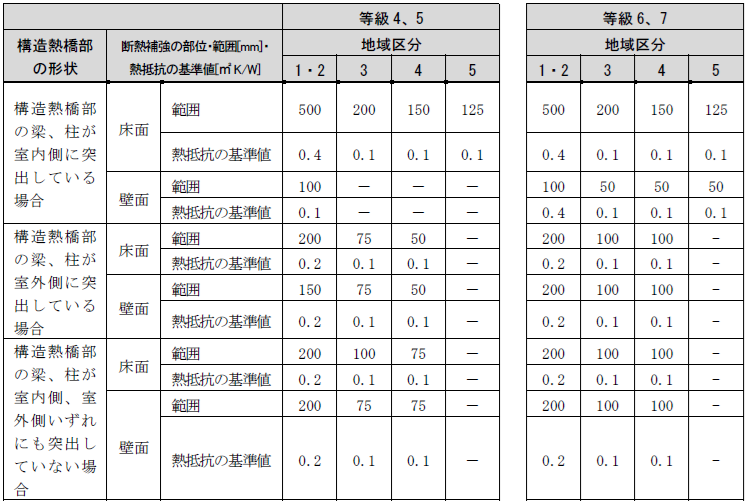

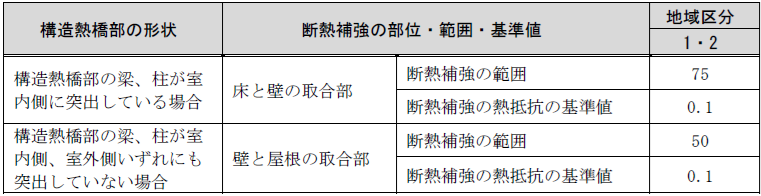

c)断熱補強に関する基準

断熱補強基準

内断熱工法断熱補強基準値

外断熱工法断熱補強基準値(等級4~7)

d)断熱材の施工に関する基準

断熱材施工基準

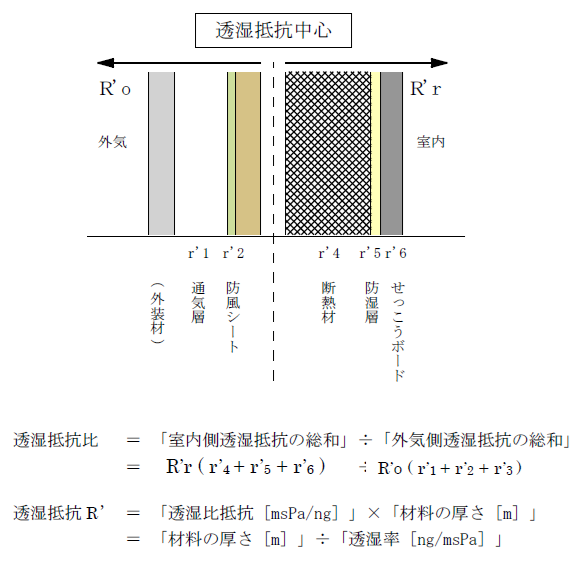

透湿抵抗比の考え方

壁体が外装材、通気層、防風層、断熱材、防湿層、内装材の構成となっている場合、断熱層から

内側の透湿抵抗の総和を、断熱材から外側の透湿抵抗の総和で割った値を透湿抵抗比といいます。

透湿抵抗比により、防露性能を確認できます。

適用範囲

・構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等

・部位:外壁、天井、屋根、外気に接する床、小屋裏に接する断熱壁

・壁体の断面構成:断熱層が単一の材料で均質に構成される壁体

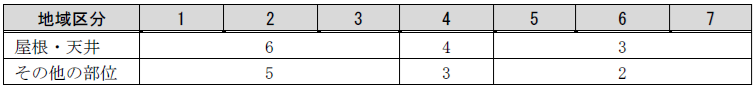

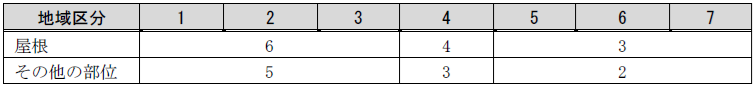

防湿層を省略できる透湿抵抗比の値

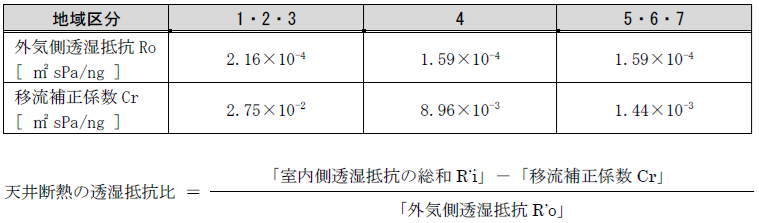

天井断熱の透湿抵抗比

小屋裏は居室や壁内からの移流により室内の水蒸気が流入するため、室内側の透湿抵抗は見かけ上小

さくなります。天井断熱における室内側の透湿抵抗は、室内側透湿抵抗の総和から移流補正係数の値

を引いた値を用います。一方、天井断熱における外気側透湿抵抗については、屋根面の仕様によらず

以下の表に示す外気側透湿抵抗R’o の値を用いることができます。

天井断熱における外気側透湿抵抗、移流補正係数

■ 一次エネルギー消費量等級

等級ごとに基準が以下のように定められています。一次エネルギー消費量の基準