|

逆天空率計算について |

| 天空率の計算 | 逆天空率計算 |

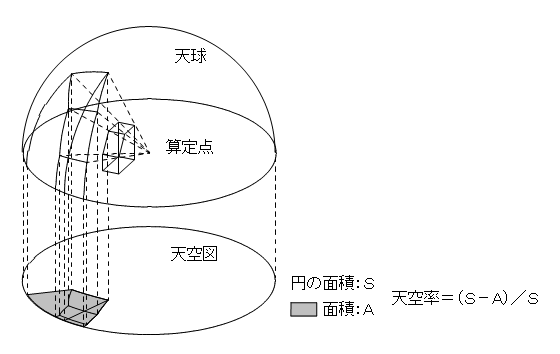

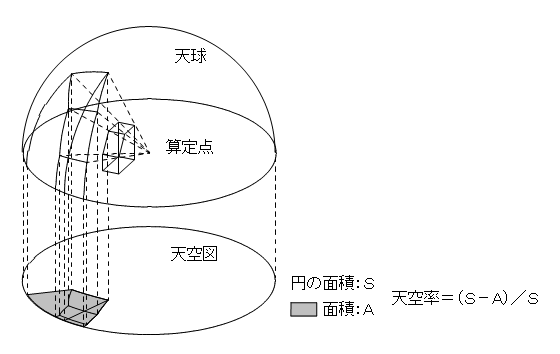

建物が建つ敷地周辺のある位置(算定点)における天空率の算定方法は次のように考えることができます。天空率は、算定点から見ることのできる天空(空)の内、計算対象となる建物に遮られることなく実際に見ることのできる範囲の割合を示しています。

① 算定点を中心とした半径Aの半球を(天球といいます)を想定します。

② 次に算定点から見える建物について、算定点を頂点とし建物の輪郭を底とする錐体を考えます。

③ その錐体の半球面による断面の水平面に対する正射影図を描きます。この正射影図を天空図といいます。

④ 建物の正射影図の面積をSとすると、天空率Uは、U=(A2π-S)/(A2π)×100[%]で算出できます。

逆天空率計算は、天空率に適合するように建物の形状を切削する考え方です。次の3つの考え方で切削を行います。

算定点から見た建物の左右方向を調整する考え方です。天空図を描いた場合、計画建物の投影が描かれている範囲は扇形を成します。計画建物の天空率が適合建物の天空率を下回った場合、扇形のその両端から同じピッチで扇形の幅を狭くしていきます。狭くした扇形の範囲からはみ出した計画建物の投影、またはその部分を計算対象外として、再計算を行い、計画建物の天空率が適合建物の天空率を上回っていたら計算を終了し、狭くした扇形の範囲外にある計画建物またはその部分を削除します。この算定方法は切削量を少なくできる可能性が高いですが、その反面整形を保ちづらい傾向があります。

|

|

|

|

|

|

算定点から見た建物の上下方向を調整する考え方です。計画建物の天空率が適合建物の天空率を下回った場合、算定点と計画建物の最頂部を繋いだ線を主傾斜とする斜面を考えます。この斜面と天球の交差を示す線は、天空図上では楕円弧として表現されます。この楕円弧よりも天頂側にある建物の投影またはその部分を計算対象外として、再計算を行い、計画建物の天空率が適合建物の天空率を上回っていたら計算を終了し、楕円弧より天頂側の建物またはその部分を削除します。ただし、この算定方法は敷地いっぱいに計画建物を設定すると天空率の効果は僅少になります。

|

|

|

|

|

|

敷地境界線から見た建物の前後方向を調整する考え方です。斜線制限では敷地境界線と建物の距離である後退距離に応じて緩和が適用でき、天空率計算時にもこの緩和を使用して適合建物を作成することができます。計画建物の天空率が適合建物の天空率を下回った場合、対象となる敷地境界線から建物までの後退距離を大きくしていき、再計算を行います。計画建物の天空率が適合建物の天空率を上回っていたら計算を終了し、後退した建物またはその部分を削除します。この算定方法は他の手法と比べて整形な形状が保たれやすい傾向があります。

|

|

|

|

|

|