|

逆日影計算について |

| 日影時間の計算 | 逆日影計算 |

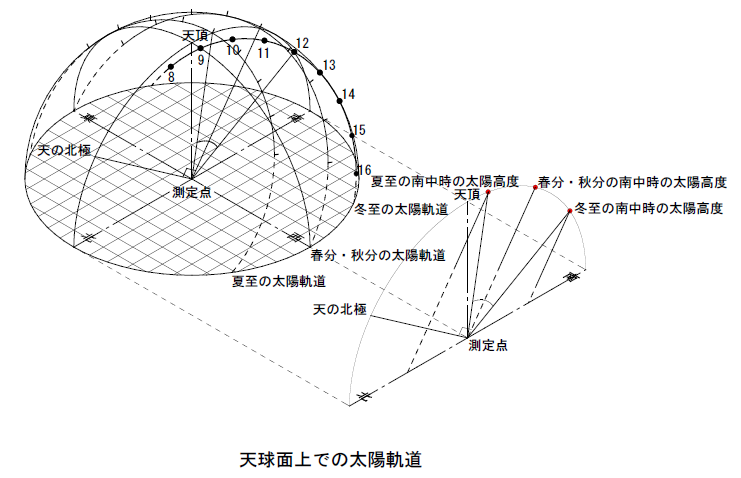

建物の周囲の1点(測定点)における日影時間の算定方法は次のように考えることができます。測定点から観測すると太陽は空の上を円を描いて移動しています。

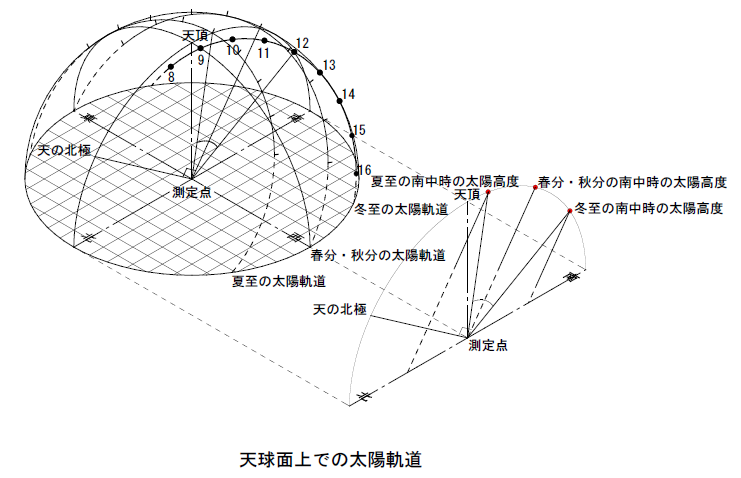

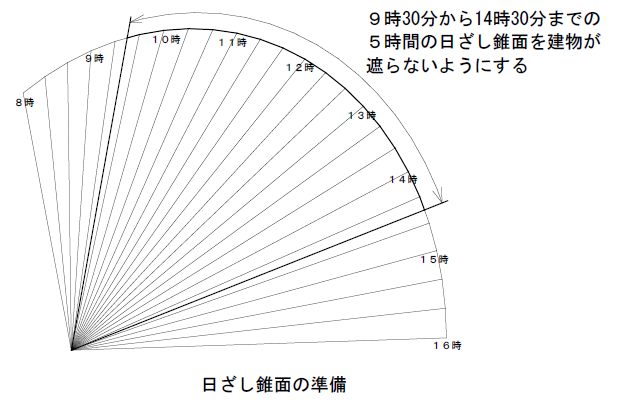

測定点と各時刻の太陽のさしてくる方向をつなぐと円錐面ができます。

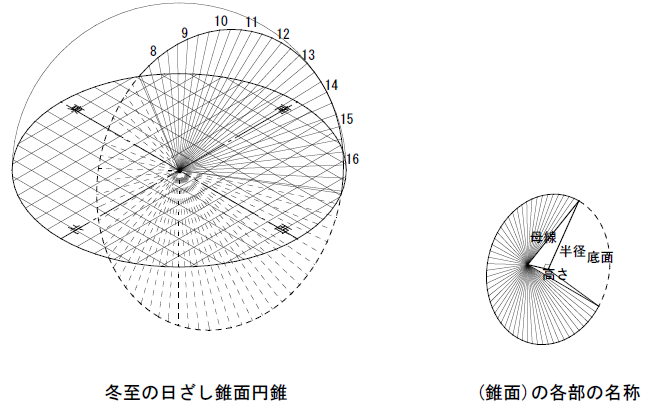

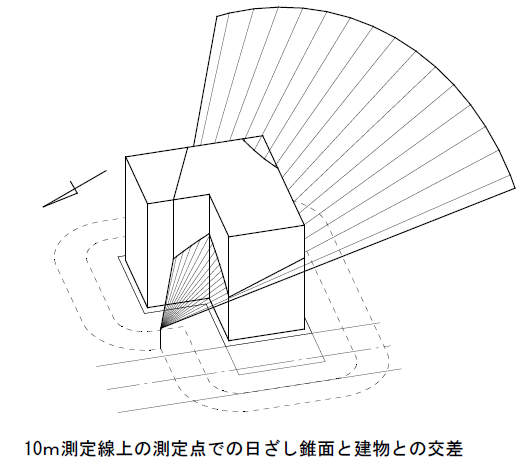

この面を日ざし錐面と呼びます。日ざし錐面と建物が交差していると、測定点から見て太陽のさしてくる方向に建物があることになるため、その測定点は日影になります。

日ざし錐面の母線は、各時刻の太陽のさしてくる方向となるので、建物がどの母線を遮っているかを調べれば、日影時間が計算できます。

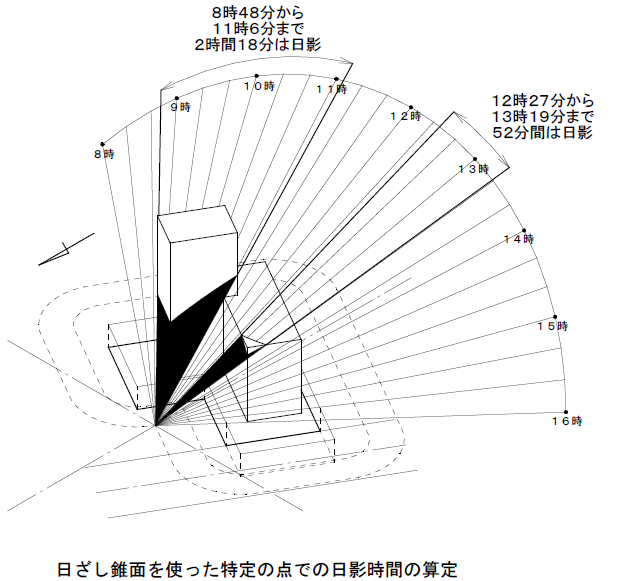

逆日影計算は、日影規制に適合するように建物の形状を切削する考え方です。

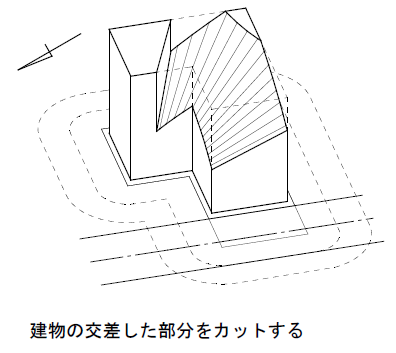

ある測定点の日ざし錐面を建物が遮ると、その測定点に影が生じます。もし、その建物から日ざし錐面を遮っている部分をカットすることができれば、その測定点の日照を確保できることになります。

規制対象時間帯が8時~16時、10m測定線上での日影規制時間が3時間の場合を例とします。10m測定線上では5時間以上の日照を確保する必要があります。

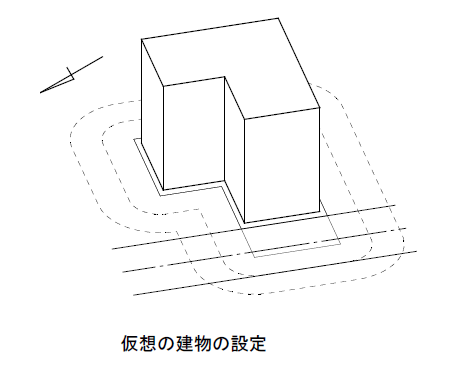

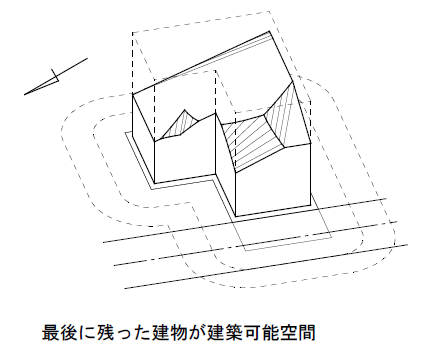

①仮想の建物(建築予定空間)を用意します。

②日照を確保したい時間帯(日照時間帯)を決めます。9時30分から14時30分までの5時間を確保することにします。

③10m測定線上の測定点で日ざし錐面を作成し、日照時間帯に含まれる母線が建築予定空間と交差しないかを確認します。

④もし交差している場合は、建築予定空間の交差している部分をカットします。

⑤10m測定線上の全域で③と④の作業を行います。

最後に残った建築予定空間が10m測定線の規制に適合する建築可能空間となります。

⑥同様の処理を5m測定線上でも行えば、その結果が日影規制に適合する建築可能空間となります。

指定位置より遠い部分を切削して調整する考え方です。測定線上の全域で日影時間の計算を行い、規制時間を超過した測定点について日差し曲線定規(日ざし錐面)を使い、その測定点に影を落としている建物部分のうち指定位置より遠い部分から切削していきます。基本的には建物の端部から切削されて、隣の建物との隙間からの日照を確保するような考え方になります。

建物の高さ方向を調整する考え方です。測定線上の全域で日影時間の計算を行い、規制時間を超過した測定点について日差し曲線定規(日ざし錐面)を使い、その測定点に影を落としている建物部分のうち太陽高度が高い方向に近い部分から切削していきます。基本的には建物の高さ方向から切削されて、屋根越しの日照を確保する考え方になります。

ここまでの解説では、日ざし錐面での建物のカットを測定線の全域で行うとしていますが、実際の計算は測定線上に一定間隔で設定した測定点上で行っています。

・測定線上に1m間隔で測定点を設け、その測定点ごとに逆日影計算を行っています。

・測定点と測定点の間は日ざし錐面の端部を延長して計算しています。

・実際のカットは円錐面に内接した角錐(安全側)で近似して行います。

・カットする範囲は、前述のように時刻で考えますが、時刻の最小単位は分です。

そのため、逆日影計算の結果に基づく建物でも、分単位以下で等時間線が規制ラインを超える場合があります。