|

斜線制限計算の考え方 |

i-ARMにおける斜線制限計算の考え方の説明です。

| 斜線制限、逆斜線制限の基本的な考え方 | 斜線制限の適用に関する判断 |

※以下、太字の大文字はベクトルを示します。

斜線制限の立ち上げ位置(敷地境界線等の線分上の点)を、

P(t)=P0+tPV :立ち上げ位置の線分

P0 :立ち上げ位置の線分の始点を示す位置ベクトル

PV :立ち上げ位置の線分の方向を示す単位ベクトル

h0 :立ち上げ高さ

g :勾配

とすると、敷地内の任意の位置Xの高さ制限hは、

h=h0+g・(X×PV)

となります。

このhとその部分の建物高さを比較することで斜線制限のチェックを行い、その点の建物高さをhに置き

換えることで逆斜線制限を行います。

なお、入隅などの円錐部では、その隅の頂点の座標をP0として、

h=h0+g・|X-P0|

で高さを求めます。

斜線制限は建築基準法および施行令で定められていますが、敷地の形状や条件が特殊な場合については明記されていません。そうした場合の考え方に関しては、様々な解釈があります。

ここでは、i-ARMで採用している考え方を説明します。

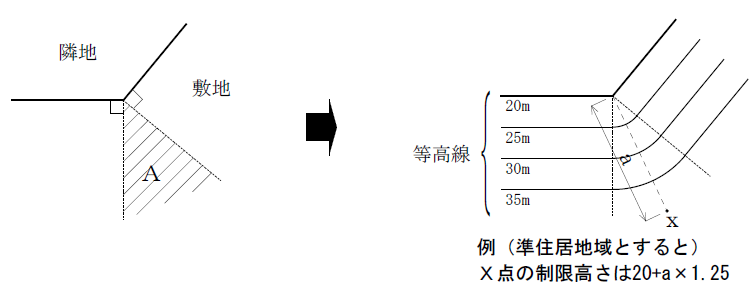

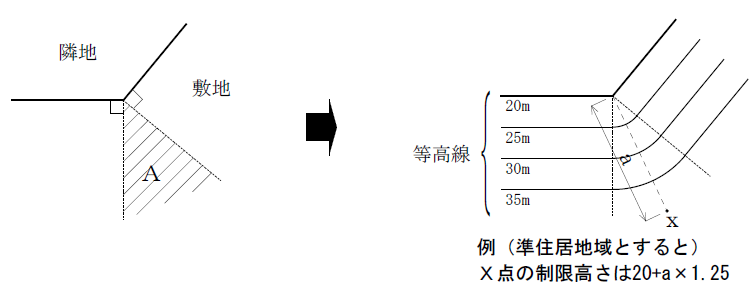

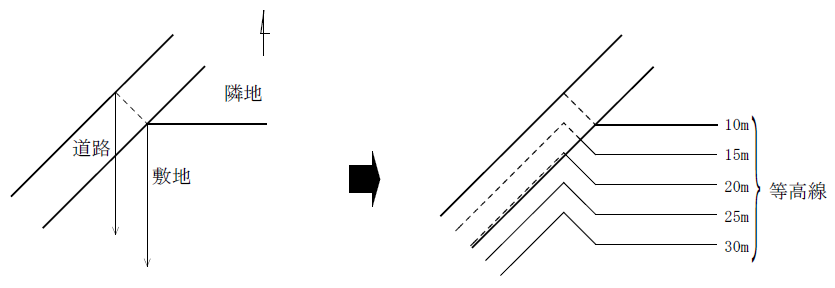

入隅の場合、下図のA部分は敷地境界線に直接面していません。その場合は入隅の頂点からの距離を基に斜線制限による制限高さを求めています。

※直接面する(しない):

その点から敷地境界線に下した垂線の下端が、敷地境界線内にある(ない)場合をいいます。

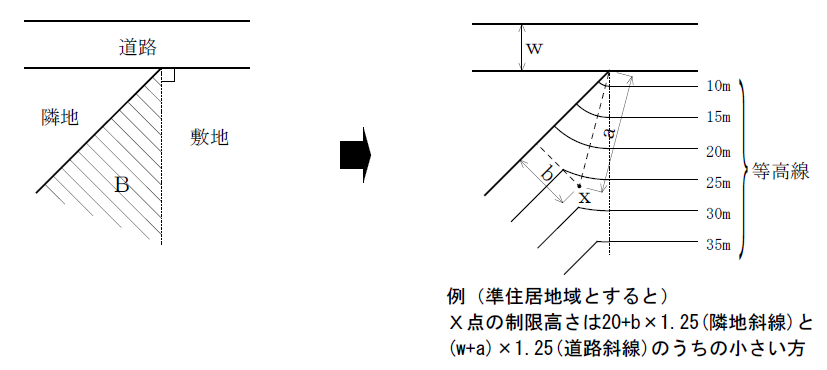

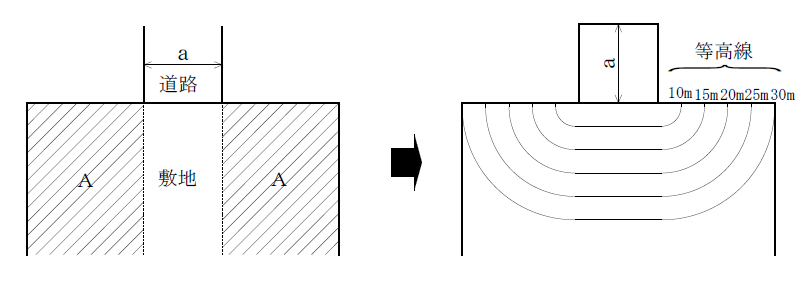

下図のB部分は、前面道路のある敷地境界線には直接面していませんが、①と同様の考え方で、

前面道路のある敷地境界線による道路斜線も考慮します。

敷地主義と街区主義形態制限には、道路や空地などの敷地に隣接した対象による緩和があります。それらの対象のうち、 ・敷地主義では、敷地に直接接している部分のみで緩和を考えます。 ・街区主義では、敷地に直接接していない部分も考慮して緩和を考えます。 一般的に、敷地主義の考え方の方が規制として厳しく(安全側に)なるので、i-ARM では、基本的に敷地主義の考え方を採用しています。 |

北側斜線は、南北方向の斜面で計画建物をカットします。

道路などの緩和がある場合、敷地と接していない部分は、緩和対象がないものとして計算します。

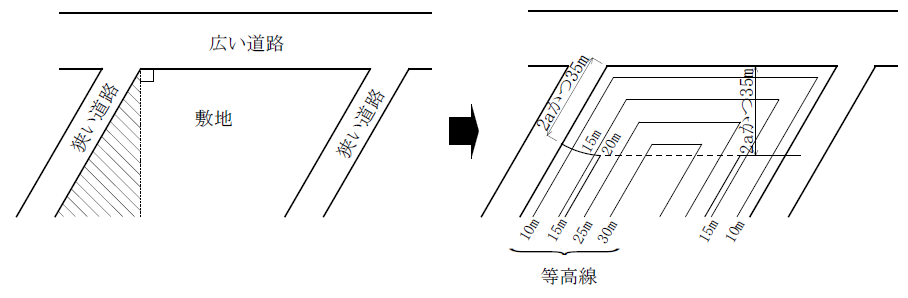

道路斜線では2以上の前面道路がある場合、敷地の中で幅の広い道路から一定の範囲は、すべて幅

の広い道路と同じ幅と見なします(建築基準法施行令132 条)。

下図のように、幅の広い道路に面した敷地境界線の両端では、この「一定の範囲」はその両端点か

ら測ります。

道路斜線では前面道路が敷地に突き当たる場合、敷地境界線に沿う方向の前面道路があるものと見

なします。

下図のように、A部も④と同様の考え方で道路斜線を考慮します。

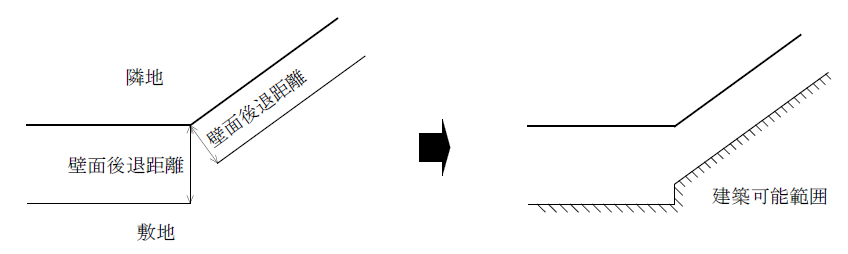

入隅部の壁面後退の考え方は諸説ありますが、暫定的に次のような判断をしています。下図のよう

に敷地境界線に直接面している部分で後退距離を判断します。