|

日影規制について |

建物が建つと周辺の敷地などに影を落とします。つまり日照を阻害し環境を悪化させます。しかし、この問題は相身互いであり、ある程度(受忍限度)はそれぞれが譲り合う必要があります。

工業生産性を優先する工業地域、工業専用地域や商業活動の利便を重視する商業地域には、建築基準法による日照の阻害に関する規制はありません。それ以外の用途地域(主に住居系用途地域)については、日照の確保についての基準が定められています。ただし、これも受忍限度を定め、ある程度の日照の阻害はお互いに止むを得ないとしています。これを日影規制といいます。

※基準法では、日影となる時間(日影時間)を規制することで日照を確保しています。

| 規制の内容 | 日影規制の適合確認 | ①日影図 | ②等時間日影図 |

| ③指定した点での日影時間 | 日影規制コマンド |

建築基準法の日影規制では、計画建物がある敷地の境界線から一定の距離だけ離れた地点の日影時間を何時間未満にしなければならないかを定めています。

日影時間

ある地点が計画建物によって、一日の内どれくらいの時間日影になるかを、計画建物によるその地点での日影時間といいます。

日影規制時間

計画建物がある敷地の境界線からの水平距離が、5m以上10m未満の範囲と10m以上の範囲について、それぞれ日影時間を何時間未満にしなければならないのかが、用途地域の種類やその地域の実状に応じて定められています。この日影時間の制限のことを日影規制時間と呼びます。

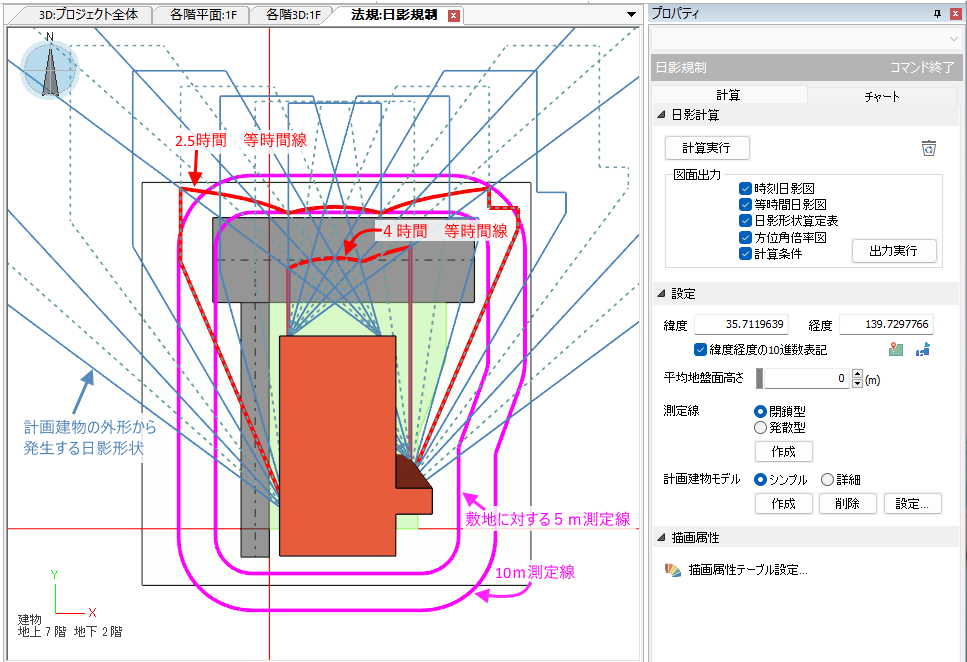

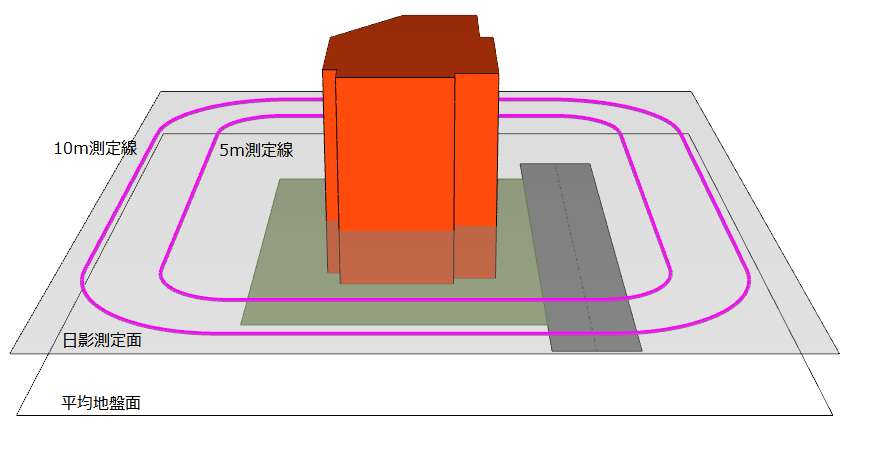

日影測定線

計画建物がある敷地の境界線からの水平距離が、5m、10mとなる点を結んだ連続線のことを日影測定線と呼びます。つまり、日影規制時間が設定されている領域の境界を示します。

日影測定面

日影規制では、日影時間を当該建物の敷地の平均地盤からの高さが1.5m、4m、6.5m、いずれかの水平面で測定します。この水平面のことを日影測定面と呼びます。

本来、日影規制の対象地域は面の広がりを持っています。しかし計画建物の敷地の周辺のすべての地点について日影規制を確認するのは大変です。そこで、計画建物が日影規制に適合しているかの確認は、計画敷地の日影測定線と計画建物による等時間日影線の関係をチェックすることで行います。

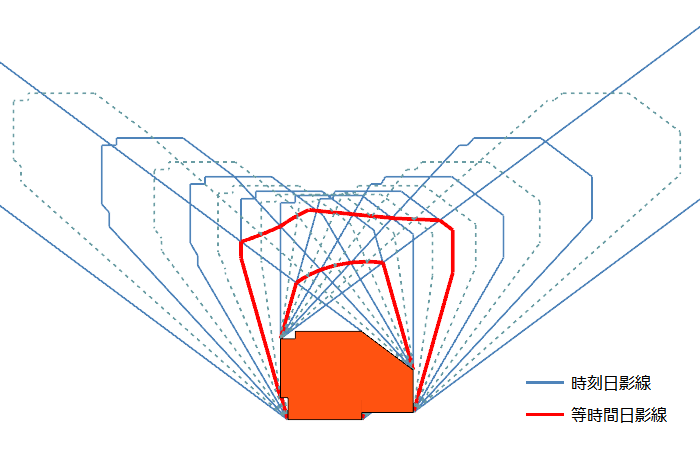

日影図

計画建物が、冬至日の日差しによって日影測定面に作り出す影の形状を描き表した図のことを日影図と呼びます。8時~16時(北海道では9時~15時)

時刻日影線

計画建物がその周辺に及ぼす日影の影響のうち、時刻ごとの影の形状を表した曲線を言います。

等時間日影線

計画建物がその周辺に及ぼす日影の影響のうち、日影時間が等しい地点をつないだ曲線を言います。日影規制時間に対応した等時間日影線を描いて、当該建物が日影規制に適合しているかを確認することができます。

本来、日影規制の対象地域は面の広がりを持っています(◆規制の内容)。しかし計画建築物の敷地の周辺のすべての地点について日影規制を確認するのは大変です。

そこで、現在の確認申請では、計画建築物が日影規制に適合しているかの確認は測定線と計画建築物による等時間日影線の関係をチェックすることで行います。

建築基準法施行規則第1条で定めてある確認申請図書の内、日影規制に関するものは次の2つです。

①日影図

②等時間日影図

他に必要な場合があるものとして次の2つがあります。

③指定した点での日影時間(一般に測定線上)

④配置図(①、②と兼用できる場合が多い)

地方公共団体が定める条例、指導要項に基づく申請用図書がある場合もあります。それらにつきましては当該機関にお問い合わせください。

計画建築物が、冬至日の日差しによって測定面に作り出す時刻ごとの影の形状を描き表した図です。通常、8時~16時または9時~15時の間での30分または1時間おきの影の形状を作図します。

使用目的

計画建築物の特定時刻の影の形状を確認できます。

それにより、「計算に使われた影の倍率や方向が妥当か」や「影の形状が正しく作図されているか」といった補助的なチェックが可能です。

注意

日影図で直接、日影規制に適合しているかどうかを確認することはできません。

なぜならば、現行の日影規制は「敷地の近隣に一定時間以上の影を落とさないようにする」総量規制だからです。「ある特定の時間に影が落ちるかどうか」は、問題にされていません。何時の影が近隣に落ちても、その総和が一定時間以下なら良いということになります。

日影図では、「ある地点が何時に日影になるか」については傾向を掴む事が出来ますが、「ある地点が何時間の間、日影になるか」、「一定時間日影になるのはどの範囲か」といった、量的なチェックはできません。

測定面上における当該建物の影の影響によって描かれる等時間線を表した図です。確認申請用の

等時間日影図の場合、等時間線の時間は日影規制時間を使います。

等時間線

計画建築物がその周辺に及ぼす日影の影響のうち、日影時間が等しい地点をつないだ曲線で

す。等時間線は地図の等高線、それも単独の山の周囲の等高線と大変よく似ています。山の周囲の等高線は、標高の低いものから高いものへと頂上に向かって順番に並んでいます。それぞれの等高線は閉じた曲線になっており、普通ある高さの等高線の外側にはその高さ以上の標高の地点はありません。

等時間線もまた、建物に近づくにつれて日影時間が短いものから長いものへと順序よく並んでいます。等高線と同様に、ある時間の等時間線の外側にはその時間以上の日影時間を持つ地点はありません(「島日影」という例外はあります)。

使用目的

当該建物が日影規制に適合しているかを確認できます。等時間線図に描かれた等時間線は当該

建物の周囲の日影時間の分布を直接表現しているからです。

実際には以下のような手順で確認します。

例えば、日影規制時間が「5m以上10m未満の範囲で5時間」、「10m以上の範囲で3時間」

なら5時間と3時間の等時間線を作成します。そして、

・5時間の等時間線が5mの測定線の内側(当該建物に近い側)に完全に入っている。

・3時間の等時間線が10mの測定線の内側(当該建物に近い側)に完全に入っている。

の二点を満たしていれば日影規制を満足しているということになります。

5時間の等時間線の外側には日影時間が5時間以上の地点は存在しないからです。

注意

当該建物がごく単純な形状の場合を除き、等時間線の作成には精算法がありません。等時間線

の位置や時間には必ず誤差が含まれていますので、それらを考慮して日影規制の確認をする必

要があります。

測定面上の任意点における、当該建物による日影時間です(本プログラムでは日影チャートと呼ん

でいます)。

確認申請用図書の場合、点は測定線上に配置されます。

使用目的

等時間日影図だけでは、日影規制を満足しているかどうかの判断が難しい場合に使います。

等時間線の計算には必ず誤差が含まれています。そのため、等時間線と測定線が接近している場合は、上記の判断は難しくなります。

一方、特定の点の日影時間の計算には精算法があり、ほぼパソコンの計算誤差程度で日影時間を求めることができます。

等時間線と測定線が接近している場合、接近している部分の測定線上の日影時間を計算して確認することで、上記の判断を下すことができます。

日影規制コマンドを利用して、計画した建物から生じる日影が日影規制に適合しているかを確認することができます。