|

建築物省エネ法について:省エネ モデル建物法 |

建築物省エネ法は、地球温暖化対策の一環として新築・増改築の住宅・建築物に対しエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」として2015 年(平成 27 年)に公布されました。省エネ基準の適合や届出なども義務付けられ、建築基準法の第6条1項の「建築基準関係規定」の一つとして定められています。

建築物省エネ法は、省エネ基準の適合義務などが含まれた義務規定となる「規制措置」と、性能向上計画認定や省エネ性能に関する表示制度などの任意制度となる「誘導措置」の

2つに分けられています。

以下の4つの制度があります。

適合義務制度

建築確認と連動した制度で省エネ基準に適合していなければ建築確認がおりません。

届出義務制度

着工の21日前までに省エネ計画を所管行政庁に届け出ることを義務付ける制度です。

説明義務制度

300㎡未満の住宅・建築物の設計時に、建築士から建築主に対して省エネ基準に適合しているかどうか等を説明することを義務付ける制度です。

住宅トップランナー制度

住宅を大量に供給する住宅事業者に対して、省エネ基準より高い性能の供給に取り組んでもらう制度です。

容積率の特例:性能向上計画認定制度

誘導基準に適合すること等についての所管行政庁の認定により、容積率の特例を受けることが可能になります。

省エネ性能にかかわる表示制度

基準適合認定制度:省エネ基準に適合することについて所管行政 庁の認定を受けると、その旨を表示することが可能になります。

BELS:建築物省エネルギー性能表示制度、登録省エネ判定機関 等による評価を受けると、省エネ性能に応じて段階の★で表示する ことが可能になります。

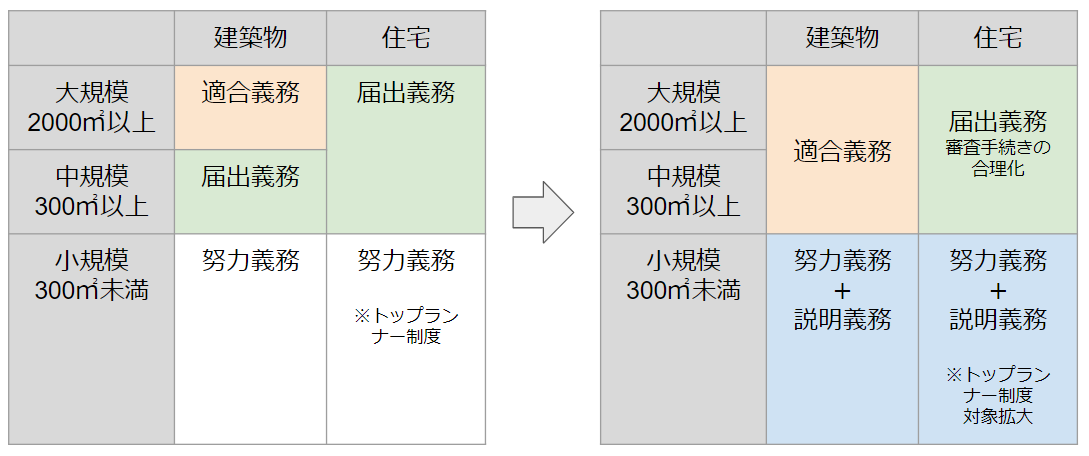

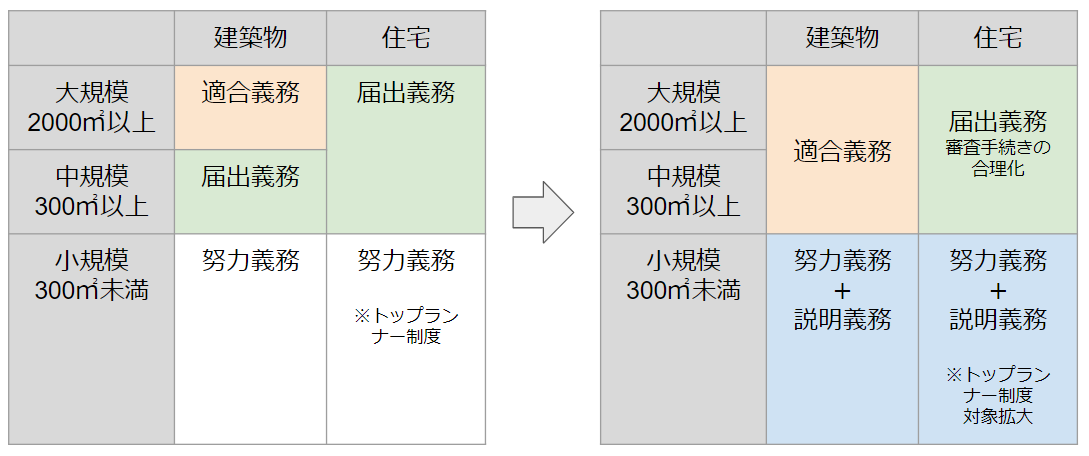

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。 主な内容は、以下のようになっています。

適合義務の対象の拡大

非住宅建築物の省エネ基準への適合を2000㎡以上から300㎡以上に拡大

説明義務制度の新設

10㎡超300㎡未満の住宅・非住宅に対して省エネ基準への適否などを説明

住宅トップランナー制度の対象拡大

従前の建売住宅のほかに、注文住宅と賃貸アパートが追加

など

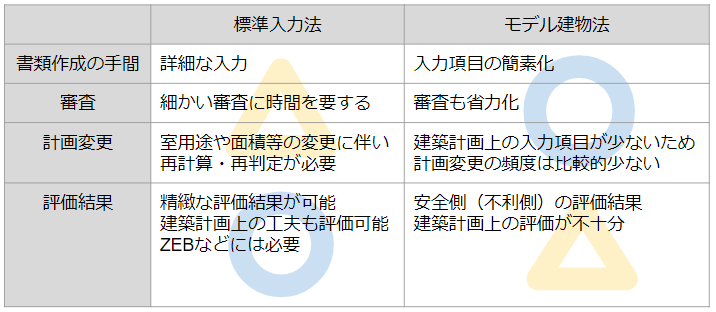

標準入力法は、評価対象建築物のすべての室の面積および外皮や設備の仕様を入力し計算を行う手法でモデル建物法よりも、より精緻な評価を行うことができます。

一方、モデル建物法は、評価対象建築物の用途ごとに形状や室用途などを仮定したモデル建物に置き換えて計算を行う手法で標準入力法よりも、簡略化された評価方法となります。

モデル建物法では、建築物の用途ごとに建物形状や室用途構成などから仮定したモデル建物を設定し、このモデル建物に評価対象建築物の外皮や設備の仕様を適用して、基準適否の判断を行います。評価対象建築物の建物形状や室用途構成についての情報を詳細に収集する必要がなくなるため、標準入力法に比べてデータ作成の労力が少なくなります。

結果は、PAL*や一次エネルギー消費量ではなく、あくまでモデル建物における BPIm「設計 PAL*/基準 PAL*」とBEIm「設計一次エネ / 基準一次エネ 」といった基準に対する比率となります。標準入力法よりも計算方法は簡易ですが、1割ほど安全側(不利側)の評価結果になります。

また、モデル建物法による評価が行えるのは、延床面積が5000㎡以下の非住宅建築物のみとされています。複合建築物(住宅部分と非住宅部分が混在する建物)の場合は、非住宅部分の延床面積が5000㎡以下であれば、非住宅部分についてはモデル建物法を適用することができます。

省エネ性能の評価は、外皮性能指標「BPI(Building Palstar Index)」と、一次エネルギー消費性能指標「BEI(Building Energy Index)」で行われます。

※一次エネルギー消費は、建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費のことを指します。

モデル建物法の判定結果は、次式で定義されるBPIm、BEImで示されます。

BPIm = モデル建物における設計PAL* / モデル建物における基準PAL*

BEIm = モデル建物における設計一次エネ / モデル建物における基準一次エネ

※PAL*(パルスター)は、「年間熱負荷係数」とも言われています。

モデル建物法では、PAL*や一次エネルギー消費量の値自体は示さず、また、BPIやBEIについても、添え字mを付けて区別されます。 いずれも基準値に対する設計値の割合で示されるため、「1.0」が省エネ基準相当の性能にあたることとなり、BPImとBEImが「1.0」以下であれば基準適合となります。

モデル建物法では、評価対象建築物の外皮や設備の仕様を入力することにより評価を行いますが、評価対象建築物にあるすべての外皮や設備の仕様を入力する必要はありません。入力する項目は適用するモデル建物によって異なってきます。

評価の対象となる外皮について

外皮とは、建物の外周部分の構造体で外壁、屋根、外気に接する床(ピロティ)、窓等を指しています。モデル建物法では、外気に接する外皮を入力対象とし、地盤に接する壁等については入力対象としません。なお、地階の外皮であってもドライエリア等があり外気に接する場合は入力の対象となります。

「基準PAL*」は、「省エネルギー基準地域区分」と「建築物の用途」に応じて算出され、「設計PAL*」は、建物外周部(ペリメーターゾーン)における年間熱負荷をその範囲の床面積で除して算出することができます。

評価の対象となる設備について

省エネ計算で対象となる設備は、大きくは「空調設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」の5つに分類されています。

モデル建物法の一次エネルギー消費量は、この5つの建築設備の一次エネルギー消費量の合計に、「その他一次エネルギー消費量」(パソコン、プリンターといったOA機器等によるエネルギー消費量を想定)を加えた値から、エネルギー利用効率化設備(太陽光発電設備、コージェネレーション設備)による一次エネルギー消費量の削減量を差し引いたものと定義されています。

設計時にこれらの設備機器の一次エネルギー消費量や削減量を求め、合計した値を「設計一次エネルギー消費量」と呼んでいます。一方、「基準一次エネルギー消費量」は、建設地の地域区分や床面積などの条件と使用する設備機器の種類等によって基準値が決まってきます。

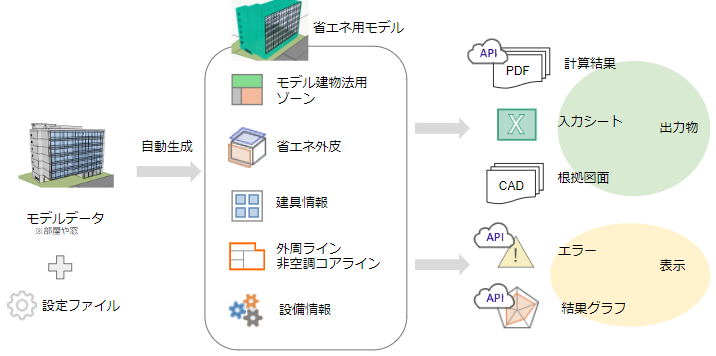

省エネ モデル建物法コマンドを利用して、建築物省エネ法のモデル建物法計算に対応しています。

既存のモデルから、省エネ計算モデルを自動生成し、そこからモデル建物法入力シート用のデータを作成します。