敷地境界線

|

|

敷地境界線 |

隣地や道路などの境界線種別、セットバック設定、緩和条件設定など、敷地境界線の諸条件を設定します。

| 準備 | 実行方法 | 操作方法 |

| 設定値 | 隣地設定値 | 道路設定値 |

| 隅切り設定値 | 突当り設定値 | 一覧設定 |

事前に以下の要素の入力が必要になります。

|

要素 |

|

|

|

敷地 |

形状:敷地の境界線位置 |

|

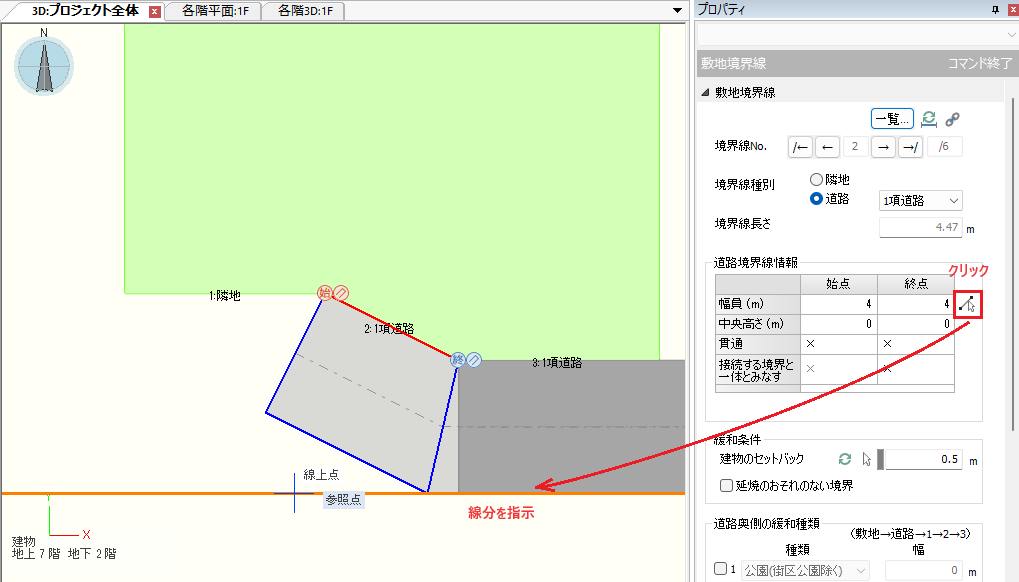

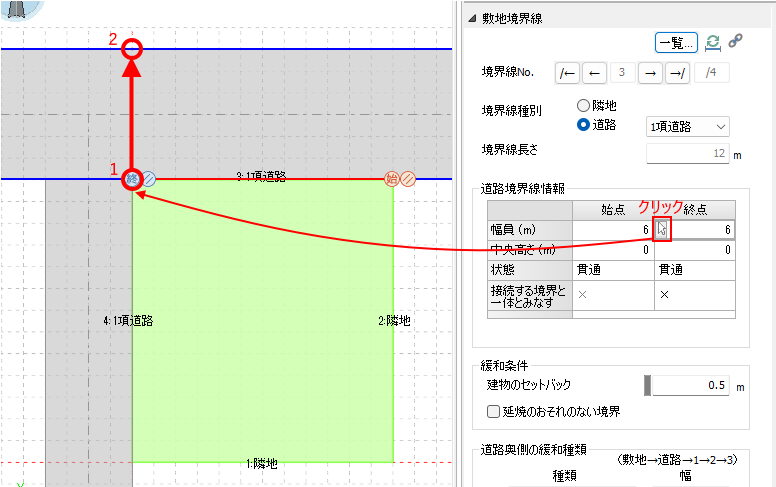

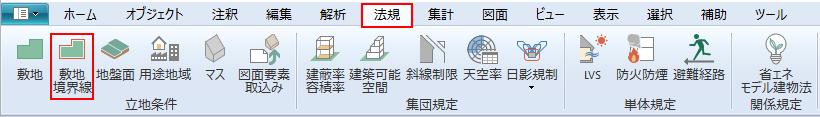

リボンメニュー[法規]→[敷地境界線]

コマンドを実行します。

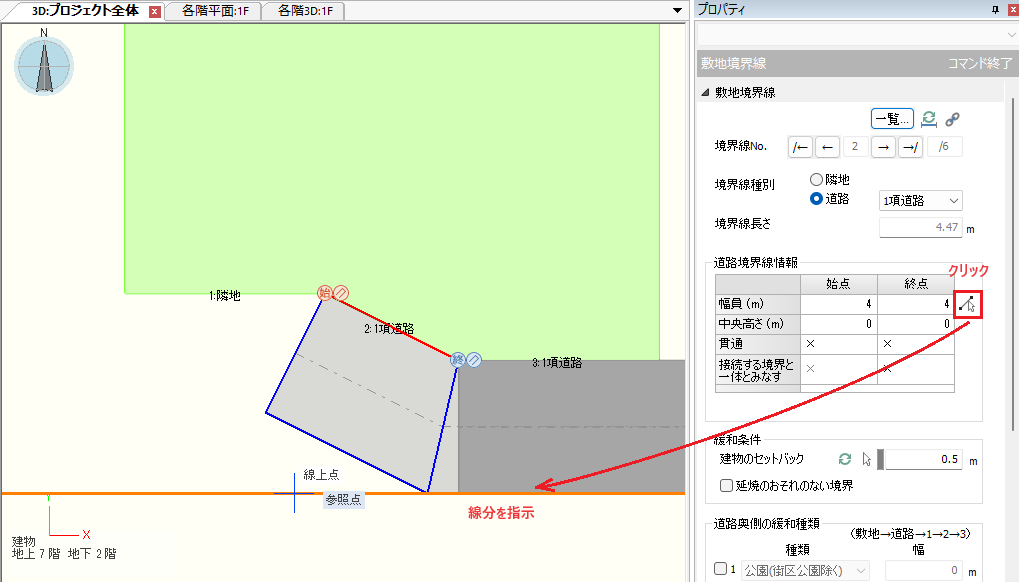

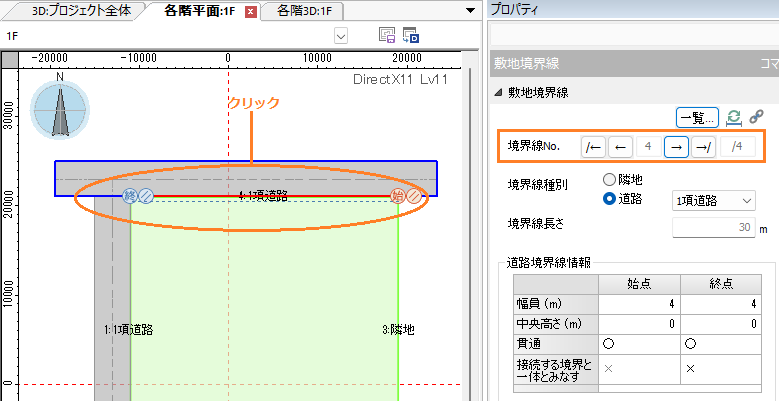

設定する境界線を指定します。

ダイアログで番号を指定するか、ビュー上で境界線をクリックします。

各境界線ごとに境界線種別や緩和条件などを設定します。

設定直後に情報が反映されます。

ダイアログ上部の[コマンド終了]または、ビュー上を右クリック→[コマンド終了]でコマンドを終了します。

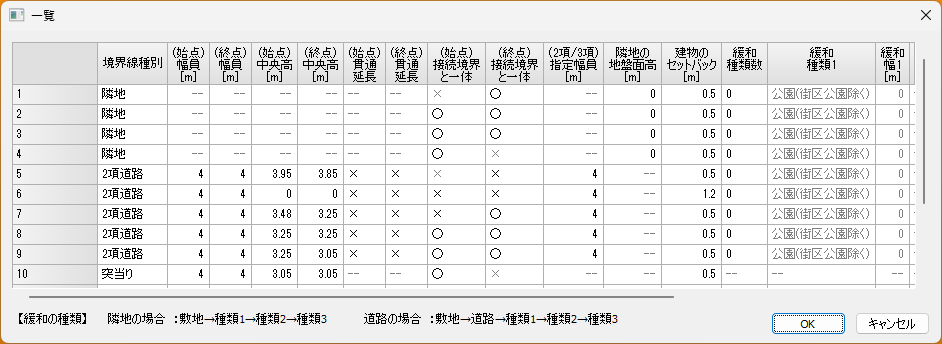

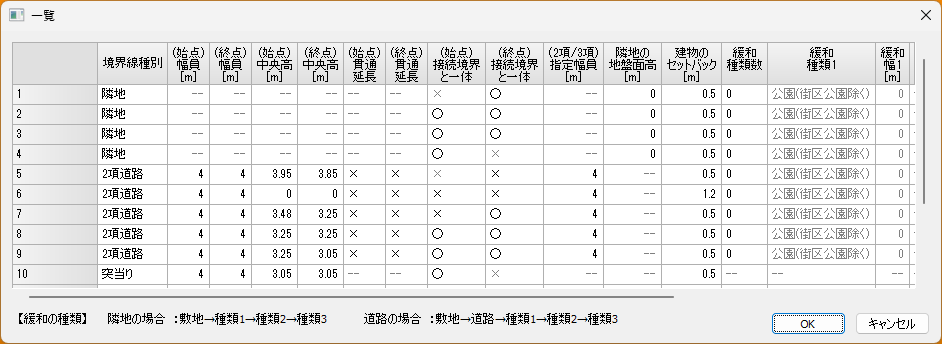

境界線情報を一覧で表示・編集します。

:建物のセットバックをモデルから一括設定

:建物のセットバックをモデルから一括設定

各境界線の建物のセットバックをモデルから算出して、各境界線に値を設定します。

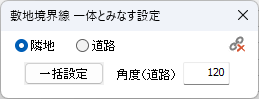

:一体とみなす設定

:一体とみなす設定

各境界線の始終点の「一体とみなす」の設定を行います。

設定ダイアログが表示されます。指定した「隣地」もしくは「道路」の種別単位で設定を行うことができます。ビュー上で境界線の始点または終点をクリックすることで「一体とみなす」の設定を切り替えることができます。

「一括設定」ボタンは、指定された境界線種別について「一体とみなす」ことが可能な部分を一括で設定します。

隣地:道路と道路の間にある隣地境界線を一体とみなす設定にします。

道路:指定した屈曲角度以上で連接する道路を一体とみなす設定にします。

:最初に戻ります

:最初に戻ります

:一つ戻ります

:一つ戻ります

:一つ進みます

:一つ進みます

:最後に進みます

:最後に進みます

境界線種別を以下の6タイプから1種類選択します。

|

境界線タイプ |

説明 |

規定 |

|

|

隣地 |

前面が隣地の場合に設定 |

ー |

|

|

道路 |

1項道路 |

幅4m以上の一般的な前面道路の場合に設定 |

法42条1項 |

|

2項道路 |

幅4m(6m区域は6m)未満で将来の拡幅を前提とした道路に設定 |

法42条2項 |

|

|

3項道路 |

幅4m未満2.7m以上で拡幅が困難とみなされた道路に設定 |

法42条3項 |

|

|

隅切り |

角地において、見通しを確保するために切り取った部分の道路に設定 |

地方自治体の条例 |

|

|

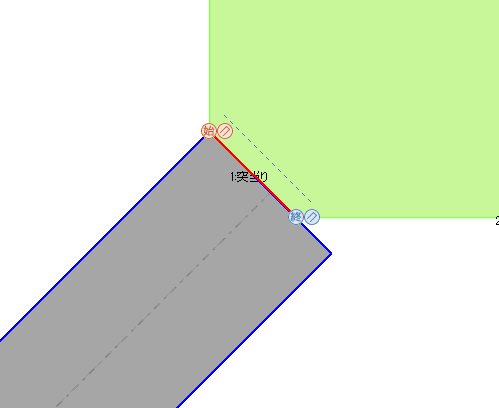

突当り |

行止り道路の終端に接する部分の道路に設定 |

地方自治体の条例 |

|

※注意

"隅切り"は接続する境界線の両側が道路境界線(1項道路/2項道路/3項道路/隅切り)でなければ設定できません。

設定に不正がある場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

境界線の長さが表示されます。

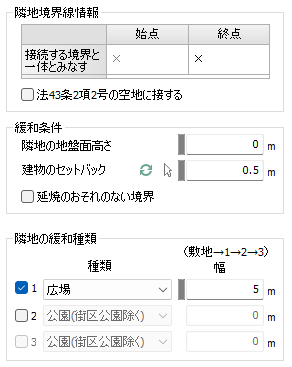

接続する境界と一体とみなす

接続する境界と一体とみなすかどうか[○:一体とみなす,×:一体とみなさない]を設定します。

(始点)/(終点)それぞれ入力します。

※隣りの敷地境界線が同じ種類の場合にのみ"一体とみなす"を設定することができます。

法43条2項2号の空地に接する

法43条2項2号の空地に面するとみなす場合に設定します。

※「法43条2項2号の空地に接する」について:

建築物の敷地には接道義務がありますが、周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務を満たさない敷地でも建築物をたてることも可能となる場合があります。

隣地の地盤面高さ(単位:m)

「敷地の地盤面」と「隣地の地盤面」の高低差を入力します。(高低差が1m以上ある場合に緩和対象となります。)

建物のセットバック(単位:m)

建物の敷地境界線からのセットバック距離を入力します。(条件により、セットバック分だけ隣地境界線が外側にあるものとみなします。)

:モデルから最短距離を取得

:モデルから最短距離を取得

入力されているモデルから最短距離を算出して建物のセットバックに値を設定します。

:ビュー指示

:ビュー指示

建物のセットバックの位置を画面で1点指示して建物のセットバックに値を設定します。

延焼のおそれのない境界

公園等に面する隣地境界線で延焼のおそれがないとみなす場合に設定します。

敷地が緩和対象となるような特別な隣地に接する場合に設定します。

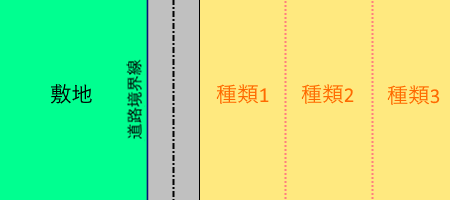

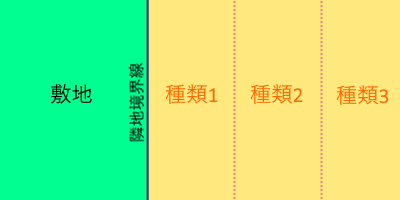

下図のように敷地→種類1→種類2→種類3の順に最大3種類まで設定できます。(設定を有効としたい場合はチェックを入れてください。)

種類

隣地の緩和種類を以下から選択します。

(下表は各斜線制限計算で緩和の対象となるか否かを示しています。)

|

緩和対象 |

隣地斜線 |

道路斜線 |

北側斜線 |

日影規制 |

|

公園(街区公園除く) |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

街区公園 |

× |

〇 |

× |

× |

|

広場 |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

水面(河川等) |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

|

線路敷 |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

|

他(道路斜線) |

× |

〇 |

× |

× |

|

他(隣地/道路斜線) |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

他(隣地/道路/北側斜線) |

〇 |

〇 |

〇 |

× |

|

他(日影規制) |

× |

× |

× |

〇 |

※他()はどの項目にも当てはまらないときに設定してください。

幅(単位:m)

隣地の各緩和幅を入力します。

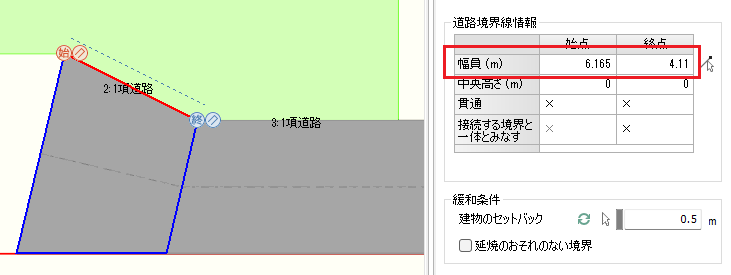

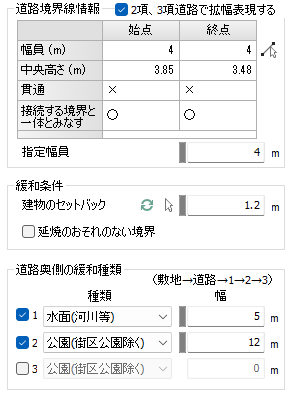

※画像は2項/3項道路を選択した際の例です。

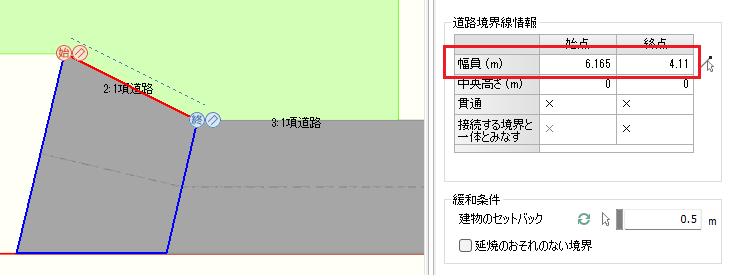

幅員(単位:m)

道路幅員を入力します。直接数値を入力するか、ビューの2点指示で取得することができます。

セル上にカーソルがのったときに、 ボタンが表示されます。

ボタンが表示されます。

クリックすると、ビューから幅(長さ)を2点指示で取得することができます。

:道路反対側の境界線指示

:道路反対側の境界線指示

道路反対側となる境界線を画面から指示して幅員の値を自動で設定します。

中央高さ(単位:m)

道路中央の高さを入力します。

貫通

道路端部の貫通状態を設定します。

☆ビュー上では下記のようなアイコンで表現しています。

:(始点)貫通

:(始点)貫通

:(始点)行止

:(始点)行止

:(終点)貫通

:(終点)貫通

:(終点)行止

:(終点)行止

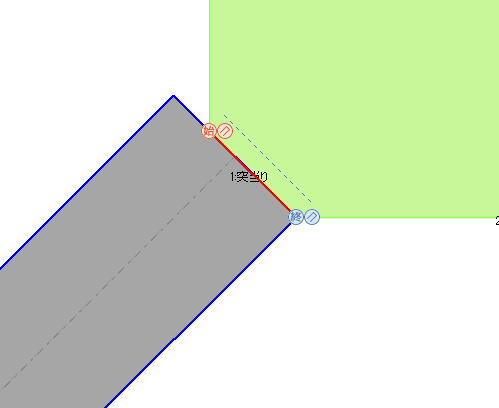

例)

接続する境界と一体とみなす

接続する境界と一体とみなすかどうか[○:一体とみなす,×:一体とみなさない]を設定します。

(屈曲角度が120°を超える道路など必要に応じて一の道路としたい場合に設定してください。)

※隣りの敷地境界線が同じ種類の場合にのみ"一体とみなす"を設定することができます。

☆ビュー上では下記のようなアイコンで表現しています。

:一体とみなす

:一体とみなす

指定幅員(単位:m)

2項/3項道路の場合、指定幅員を入力します。

指定幅員からみなし幅を算出します。

(入力例:4m区域の場合→指定幅員4m、6m区域の場合→指定幅員6m)

道路幅員が指定幅員よりも小さい場合、計算ではその分だけ敷地をセットバックした"みなし敷地"が使われます。

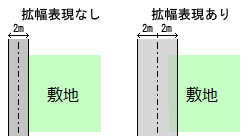

拡幅表現

2項/3項道路の場合、拡幅表現をするかどうか設定します。

拡幅表現とは、指定幅員まで道路を拡幅した表現です。

例)2項道路:道路幅(始点 2m、終点 2m)、指定幅員 4mのとき

建物のセットバック(単位:m)

建物の敷地境界線からのセットバック距離を入力します。(条件により、セットバック分だけ道路境界線が外側にあるものとみなします。)

:モデルから最短距離を取得

:モデルから最短距離を取得

入力されているモデルから最短距離を算出して建物のセットバックに値を設定します。

:ビュー指示

:ビュー指示

建物のセットバックの位置を画面で1点指示して建物のセットバックに値を設定します。

延焼のおそれのない境界

道路の向こう側で公園等に面する道路境界線で延焼のおそれがないとみなす場合に設定します。

道路奥側に緩和対象となるような特別な土地が存在する場合に設定します。

下図のように敷地→道路→種類1→種類2→種類3の順に最大3種類まで設定できます。(設定を有効としたい場合はチェックを入れてください。)

|

緩和対象 |

隣地斜線 |

道路斜線 |

北側斜線 |

日影規制 |

|

公園(街区公園除く) |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

街区公園 |

× |

〇 |

× |

× |

|

広場 |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

水面(河川等) |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

|

線路敷 |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

|

他(道路斜線) |

× |

〇 |

× |

× |

|

他(隣地/道路斜線) |

〇 |

〇 |

× |

× |

|

他(隣地/道路/北側斜線) |

〇 |

〇 |

〇 |

× |

|

他(日影規制) |

× |

× |

× |

〇 |

※他()はどの項目にも当てはまらないときに設定してください。

幅(単位:m)

道路奥側の各緩和幅を入力します。

境界線種別で「道路:隅切り」を指定した場合の各種設定です。

接続する道路を延長とみなす

隅切り端部で接続する道路を隅切りより向こう側にも延長しているものと見做すか設定します。

通常は、接続する道路の「貫通」設定で、貫通の指定がない場合は隅切り端部で接続する道路の影響が途切れるものと見做して処理しますが、影響が続くものとする場合に設定します。

|

貫通なし延長なし |

貫通なし延長あり |

貫通あり |

|

|

|

|

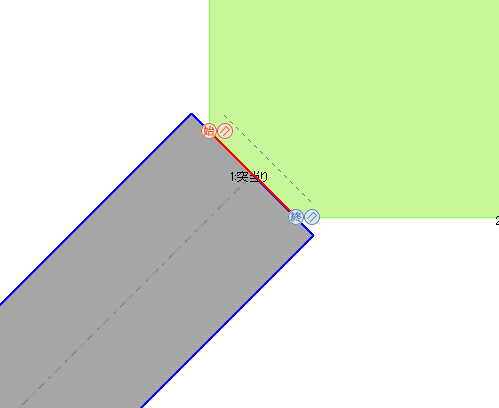

境界線種別で「道路:突当り」を指定した場合の各種設定です。

幅員(単位:m)

敷地境界線に突き当たる道路の幅員を入力します。

幅員基点

突当り道路の場合、幅員の基点を以下の5タイプから1種類選択します。

・自動:隣接する境界線の状況に応じて自動で基点を定めます(デフォルト)。

・中央:当該境界線の中央を基点にして両側均等に幅員を割り振ります。

・始点:当該境界線の始点側を基点にします。

・終点:当該境界線の終点側を基点にします。

・なし:当該境界線では道路を表現しません。

|

中央 |

始点 |

|

|

|

|

終点 |

なし |

|

|

|

中央高さ(単位:m)

敷地境界線に突き当たる道路の中央の高さを入力します。

敷地境界線情報を一括で設定します。

各条件に応じて敷地境界線情報を設定してください。

[OK] :OKボタンを押すと設定内容が一括で反映されます。

[キャンセル] :キャンセルボタンを押すと設定内容が破棄されます。

グリッド形式でまとめて項目の編集が可能です。コピー&ペーストも利用できます。

境界線種別が隣地の場合[隣地の緩和種類]、道路の場合[道路奥側の緩和種類]の数を設定します。

|

隣地 |

道路 |

|

「敷地→種類1→種類2→種類3」

|

「敷地→道路→種類1→種類2→種類3」

|

※種類数を選択してから、緩和の種類と幅を入力してください。